この記事では、海の日について次の内容を説明します。

- 海の日とは

- 「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」日

- 7月20日として制定されたが、現在は7月第3月曜日に

- 海の日の重要性

- 明治維新後初めて行われた、明治天皇の東北地方行幸に由来

- 日本の統一が精神的に確認された日

- 海自では満艦飾を実施する日

- 満艦飾の実施日は日本の国家成立に不可欠な日

- 海を通じて、日本が日本であることに感謝しよう。

- 明治維新後初めて行われた、明治天皇の東北地方行幸に由来

この記事では、祝日「海の日」の意義について、多分に個人的解釈が含まれますので、ご了承ください。

某日(金) 0715 「ひとなみ」士官室 日例会報

航海長 梶1尉

航海長 梶1尉航海科、訓練作業予定に同じです。

本日、満艦飾準備を実施します。高所作業伴いますので、手順を省略させないよう監督します。

満艦飾

艦艇において、祝日や式典などへの祝意を表するため、艦首・マスト・艦尾にかけて、信号旗を連ねて掲揚し飾ること。海上自衛隊では、建国記念の日、天皇誕生日、憲法記念日、海の日、文化の日のほか、自衛隊記念日や観艦式実施日に行われる。

見た目は華やかであるが、準備・撤収にはマスト作業(高所作業)を要するため、手間とリスクを伴う。また、類似する作業に電灯艦飾(夜間、信号旗ではなく電灯を連ねて飾る)があるが、こちらはマスト作業に加えて電線の敷設・通電を伴うため、作業の難易度が大きく異なる。

艦首・マスト・艦尾にかけて揚旗線を展張する都合上、撤収するまでの間は甲板作業などに著しい制約が生じるため、任務により特に即応性を維持する必要のある艦は、簡略化した「艦飾」に留めることがある。

おお、そうか。来週の頭は海の日か。くれぐれも、怪我の無いようにね。

月曜の当直士官は……水雷長か。そしたら、水雷長は今日の準備もしっかり見ておきなさい。次、航海長になったらやることになるしな。

えっ!?…あ。分かりました……

分隊整列後

もー!今日はとっとと仕事終わらして帰ろうと思ってたのに!

へへっ、ご愁傷様だな!

ねぇ、今からでも群に言って中止とか艦飾とかに出来ない?出港予定とか理由つけてさ。

いやー、艦長にも言ったんだが、ダメだってさ。隣の艦は火曜の朝イチ出港だって言うのに満艦飾やるって言ってるしな。正直ウチはそういう理由すらつけられないし。

くっ……。だいたい、なんで「海の日」だからって、満艦飾なんてやらなきゃいけないんだ……!それもボクが当直の日に!!

言われてみれば……何故なんだろうな?

海の日とは

というわけで、機関長はご存じです?

どうして私に聞くのかしら……。

いや、こういう虚礼……じゃないや、礼式に詳しいのはウチの艦なら機関長かなと。船務長は知ってるかもしれないですけど、こういうのバカにしてそうですし。

仕方ないわね……。

法律上の定義

まず、法律上の定義を確認しましょう。

祝日は「国民の祝日に関する法律」という法律で、日付や意義が定められているわ。

第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

第二条 「国民の祝日」を次のように定める。

国民の祝日に関する法律

(中略)

海の日 七月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。

(後略)

海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う、ですか。

そうよ。わが国が海上交易や海洋資源無くして成り立たない国である事は今更説明するまでもないわね?その海に感謝する日なのよ。

なるほど。で、なんでそれが7月の第3月曜日なんですか?

いわゆるハッピーマンデーという制度ね。もともとは7月20日だったところ、三連休を増やすために、2003年の法改正で必ず月曜になるようにしたの。

広告

日本が精神的に統一された日

なるほど。もともと7月20日だったのは……ははぁ、さては海開きですね!

いえ、それは違うわね。

海の日が7月20日とされていたのは、戦前に「海の記念日」という記念日が制定されていたからよ。制定されたのは1941年6月。まさに開戦直前のことね。

では、何故7月20日が海の記念日になったのか。それは明治維新まで遡るわ。

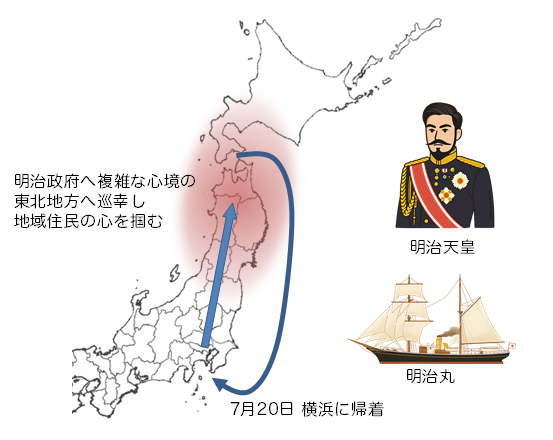

結論から言うと、7月20日は、明治天皇の東北地方行幸が終わって、横浜に安着した日なのよ。

……はい?

行幸(「ぎょうこう」または「みゆき」)は分かるかしら?

高校の時にちょっと習ったような……。天皇陛下が地方に足を運んで視察すること……でしたっけ?

ええ、正確に言うと天皇が御所から外出すること自体を「行幸」と言うわ。その昔は京都御所から二条城に足を運んだだけでも「行幸」と言われていたくらいよ。

それは……外出するだけで大騒ぎですね。

行幸は、目的地が複数ある場合「巡幸」と呼ばれることもあるわ。

明治天皇は明治5年(1872年)から明治18年(1885年)にかけて日本全国に計6回の巡幸をしていて、六大巡幸と呼ばれているの。

そして、海の記念日の由来になった東北地方行幸が行われたのは明治9年(1876年)のこと、六大巡幸の中では2回目に行われたものよ。

この時期の東北地方はどういう状態だったかしら?

やっぱり……戊辰戦争の余波を引きずってた時代ですかね?戊辰戦争は五稜郭の戦いまで含めると明治2年まで続いていたはず。廃藩置県だって明治維新してから4~5年くらいかかったはずだし、秩禄処分は……ちょうどこの頃ぐらいですよね?

ええ、そのとおりよ。東北地方は朝敵となってでも幕藩体制に味方をした土地。その後の廃藩置県で中央集権体制へ移行したけれど、依然として「朝敵」となった人達が住んでいたことには違いなかったわね。

その雰囲気は5年6年程度で拭い去れるものではないわ。

そういう時代に、明治天皇は自ら東北地方に赴いて、土地の産業や、当時始まったばかりの学校や軍の部隊を視察したのよ。

それは……なかなか勇気がありますね。本人も、周りの人も。

ええ。幸いにも大きな問題は起きず、東北各地を巡幸した明治天皇は函館から灯台巡視船「明治丸」に乗船して、海路で帰ることになるわ。

その明治丸が横浜へ帰着した日が7月20日であるから、この日が海の記念日となったの。

白地図は国土地理院Webサイトから転載し、その他は筆者が加筆した。

この東北巡幸の重要なポイントは、地域住民の明治政府への恭順を決定的にしたことね。

もとより、反天皇的感情があったわけでなくとも、明治政府に対しては複雑な心境であった彼らが、天皇を暖かく迎え、臣民として振る舞ったということが非常に重要だったのよ。

東北地方の人達……というより、明治政府の人達からしても、それは大事だったんでしょうね。

ええ。東北巡幸に出発したのは6月のこと。それから横浜に帰着するまでは1か月以上を要したわけで、新政府の体制が完全に固まらない中、元首と仰ぐ天皇が不安定な地域に所在するのは、本当に不安だったでしょう。

巡幸自体は陸路で行われたのに、海路で帰着したことを祝して海の記念日としたあたりに、その心境が垣間見えるわね。

そうなると、海の日、海の記念日の真意は日本の統一が確認された日ってことですか。明治天皇が現地で襲われることもなく、帰路海賊に掠われることもなく、無事に帰ってきたのは、天皇に刃向かう者はいないってことですもんね。

ええ。法的な統一はまた別にあるとして、精神的な国家統一が確認されたのは、きっと7月20日だったのでしょう。だからこそ、太平洋戦争を前にした昭和政府はその国家統一の象徴として海の記念日を持ち出したのね。

余談ですが、ここに登場する灯台巡視船「明治丸」は、その前年に小笠原諸島の日本領有を決定づけた船としても有名です。

小笠原諸島は江戸時代に日本人の他、欧米やハワイからの入植が行われ、幕末の時点で日本の領有状態が明確になっておらず、アメリカやイギリスが領有に関心を示していました。明治政府は成立直後、この小笠原諸島問題の解決に消極的でしたが、欧米による領有へ向けて動き始めていることを受け、明治8年(1875年)に領有権問題の解決に乗り出します。領有権を確定させるための調査団を送り込む時に選ばれたのが、当時最新鋭船であった明治丸。

日本調査団の出港を受けて、イギリスは横浜総領事を軍艦に乗せて1日遅れで小笠原諸島へ向けて出発させます。言わば明治丸と英国軍艦の競争が行われたのです。足の速い明治丸は先駆けて小笠原諸島へ到着し、英国軍艦が2日遅れて到着すると、日本調査団が既に小笠原諸島の領有を宣言しており、また島民の有力者と意気投合し日本領となることの合意を得ていたことから、英国は小笠原諸島の取得を諦めた、と言われています。その後、わが国は小笠原諸島を起点に南鳥島や沖ノ鳥島を領有するに至り、広大な領海や排他的経済水域を獲得することになります。

近代日本の黎明期に大きな影響を与えた明治丸は、東京海洋大学 越中島キャンパスにて、今も陸上保存されています。毎年海の日には「明治丸シンポジウム」も開催されるので、ご興味のある方は是非。

広告

満艦飾と国家成立の関係

そういう視点で考えると、何故海の日に満艦飾を行うのかが分かるんじゃないかしら。単に「海を祝う日だからフネは特別なことをしよう」というわけではないわね。

満艦飾をする日は……

(満艦飾又は艦飾を行う場合)

海上自衛隊旗章規則(海上自衛隊訓令第44号。30.12.27)

第30条 自衛艦及び海上幕僚長が定める支援船は、停泊中、次の各号に掲げる日の午前8時から日没までの時間及び海上幕僚長が特に必要と認める場合、満艦飾を行うものとする。ただし、第7号の場合にあつては、観艦式に参加する自衛艦又はその近傍に停泊している自衛艦等に限るものとする。

(1)建国記念の日

(2)天皇誕生日

(3)憲法記念日

(4)海の日

(5)文化の日

(6)自衛隊記念日

(7)観艦式を行なう日

そうね。国民の祝日全てに対して満艦飾をしているわけではないわ。では、この5つの祝日は何を意味しているのか。

| 祝日 | 日付 | 意義 |

|---|---|---|

| 建国記念の日 | 2月11日 | ・紀元節(神武天皇:初代国家元首の即位日) ・大日本帝国憲法の発布日 |

| 天皇誕生日 | 2月23日 | 国家元首の誕生日 |

| 憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行日 |

| 海の日 | 7月第3日曜日 (7月20日) | 明治天皇の東北地方巡幸の終了日 (日本の精神的統一が確認された日) |

| 文化の日 | 11月3日 | 日本国憲法の公布日 |

天皇や憲法が関わる祝日ですね。

そうね。国家の成立に不可欠する日、と言い換えても良いわね。

天皇については、色んな意見があるけれど、少なくとも戦前の日本では統治者として君臨していた存在で、現代日本においても事実上の国家元首であることは疑う余地無いわ。天皇の存在無くして、日本が今の日本の姿になることは無いわね。

憲法もですね。日本がどういう国であるかを決めているのは憲法ですから。

それにしても、こうして並べると、やっぱり海の日がとても異質ですね。初代国家元首の即位日に現国家元首の誕生日、憲法の公布・施行日あたりは、国を挙げて祝う日っていうのもすごく分かるんですけど。

そこに並べるのが海への感謝ですよ。

戦後日本に、海洋国家たらんとして、政治指導者に影響を与え続けた海事関係者がいたことの何よりの証左ね。明治天皇の逸話をおおっぴらに持ち出すことなく、「海の恩恵に感謝」という曖昧な表現で合意形成してしまう。でも、その真意は「海を通じて日本が一つになった日」を後世に残そうとしたのよ。

そう考えると、そんな大事な記念日をハッピーマンデーにしちゃって良いのかな?という気がしますが……。

ええ、同感ね。記念日には記念するだけの理由があるのよ。それを商業的理由から他の日にしてしまうのは、正直いかがなものかと思うわ。

そんなに三連休が作りたいなら、天皇誕生日だってハッピーマンデーにすればいいのに、と思わないかしら?

そ、それは……。

実際、海事関係者の中には海の日を7月20日に戻そうとする政治運動があるのよ。

うーん、でもそうなると三連休が無くなってしまうのか……

今回述べた「海の日=海を通じて日本が一つになった日」という話は、六大巡幸の意義やそれが大戦直前に記念日化されたこと、海の日の祝日化に笹川良一氏が深く関与していたことなどから、筆者が類推したものであり、公式のソースで述べられたものではありません。ただ、筆者はかなりの確信を持って述べており、7月20日を祝日にしようと考えた方たちの志に心服しております。

少なくとも「海の日があるのに、山の日がないのはおかしい」などという運動からスタートし、お盆休みを拡張するためだけに日付を決めた「山の日」の類似品ではないですからね!

広告

日本が日本であることに感謝しよう

祝日の意義を知るのは、やはり重要だと私は思うわ。

国家が国家として統一されているというのは、本当に有り難いことよ。

よく考えてみれば、幕末から明治維新の頃って、よく日本は欧米の代理戦争の場にならずに済みましたね。

戊辰戦争が英仏の対立を反映はしていたけれど、国家が分断されて欧米列強の傀儡国家になるような事態にはならなかったわね。

それは、日本人が互いに同胞としての意識を持って、日本という国の形を維持してきたからよ。時代が移り変わり、政治体制が変わったとしても、日本は日本であり続けた。それ故にここまで繁栄してこられたの。

曲がりなりにも、海にまつわるエピソードで日本が維持されたんですもんね。海で働く身としては、知っておいてよかったです。

日本は無謬からほど遠い存在。私だって、不満を言い出せばキリが無いわ。

それでも、他に祖国と仰ぐ場所なんて無い。私たちが唯一拠り所に出来る場所なの。その日本が、東西に分かれて撃ち合うようなことにもならず、今の姿を保っていることに、年に1回くらい感謝しても罰は当たらないと思うわ。

特に、現代の日本は国がどうあるかを、私たち自身が決めるのだから。

確かに、そうかもしれませんね。

広告

どうだい?機関長の話聞いて、満艦飾やる気になった?

まぁ、やる気無くてもやってもらうけど……。

うん。満艦飾は面倒だけど、きちんと覚えておかないといけない日だっていうのは分かったよ。

おう、そう来なくっちゃ。

ところで、梶くん、なんで今しれっとボクに安全帯渡したの?

またまた!とぼけちゃって!旗甲板まで来て、安全帯付けたら、やることは一つでしょ!

まさか!ボクにマストに昇れっていうの!?錨見台に立つだけでプルプル震えるボクに!?

いや、おれは作業全体を監督しておかないといけないからさ。水雷長ドノには現場を監督してもらおうかと思ってさ。ほら、見てごらんよ、皆の期待に満ちた目を!

いよっ!さすが水雷長!

中止!!やっぱり満艦飾は中止!!!

この記事では、海の日について次の内容を説明します。

- 海の日とは

- 「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」日

- 7月20日として制定されたが、現在は7月第3月曜日に

- 海の日の重要性

- 明治維新後初めて行われた、明治天皇の東北地方行幸に由来

- 日本の統一が精神的に確認された日

- 海自では満艦飾を実施する日

- 満艦飾の実施日は日本の国家成立に不可欠な日

- 海を通じて、日本が日本であることに感謝しよう。

- 明治維新後初めて行われた、明治天皇の東北地方行幸に由来

このページには防衛省をはじめとする、日本政府・官公庁のWebサイト、SNSアカウント等から転載されたコンテンツが含まれます。

転載にあたっては、「リンク、著作権等について(首相官邸)」「防衛省・自衛隊ホームページのコンテンツの利用について」「海上自衛隊ホームページのコンテンツの利用について」等に示される各省庁の利用規約を遵守しています。

コメント