この記事では、令和7年8月に公表された防衛省の令和8年度概算要求について、次の内容を説明します。

- MIRAGEコンセプトの概要

- 対艦ミサイルの攻撃効果を向上させるため、複数の対艦ミサイル等を制御する構想

- 対艦攻撃の現状と課題

- ミサイルの特性によるダメージ予測の困難さ

- 特定の目標を指向困難な誘導

- 「十分」な弾数を発射しても、意図しない目標に集中し、効果的な被害を与えられない恐れ

- 必要弾数の予測も困難になり、計画立案に支障

- 長射程化による飛翔経路修正の必要性

- 従来の対艦ミサイルは打ちっ放し

- 長射程攻撃は目標の運動による影響大

- 目標の運動に応じた飛翔経路修正を随時行う必要あり

- 攻撃プランニングの複雑化

- 発射機単位で飛翔経路選定するシステム

- ミサイルと発射プラットフォームの多様化

- 考慮事項の多さ故に、人間がプランニングするのは困難に

- ミサイルの特性によるダメージ予測の困難さ

- MIRAGEコンセプトに関する考察

- 新型ミサイルの識別向上

- 目標の形状等を識別する能力を獲得?

- ミサイル同士がネットワークを構築

- リーダー機が各ミサイルから収集した情報を元にプランニングし、他機に指示を出すような構造?

- まだ検証中

- 有効性や実現可能性を検証中、結果によって方向性が大きく変わる可能性あり

- 新型ミサイルの識別向上

水雷長 遠見1尉

水雷長 遠見1尉砲雷長、概算要求見てると、MIRAGEコンセプトっていうのが載っているんですけど、これ何か分かりますか?

あ?……いや、特には聞いてねぇな。

MIRAGEコンセプトの概要

こういうのは、海幕、装備庁、研究開発部隊あたりで話し合われて出て来るもんだ。俺も、そういう配置には就いたことないし、近い配置からも離れて何年も経つ。

こういうのが必要だってレベルの話ならいくらでも聞いてきたが、具体的な事業になる話を聞いたのは初めてだ。

そもそも、何をする事業なんですか?

読んで字の如しだ。対艦ミサイルの攻撃効果を向上させるため、複数のミサイルを効果的に制御する。

(7)その他抑止力の強化

令和8年度概算要求の概要

○ MIRAGEコンセプト(2億円)

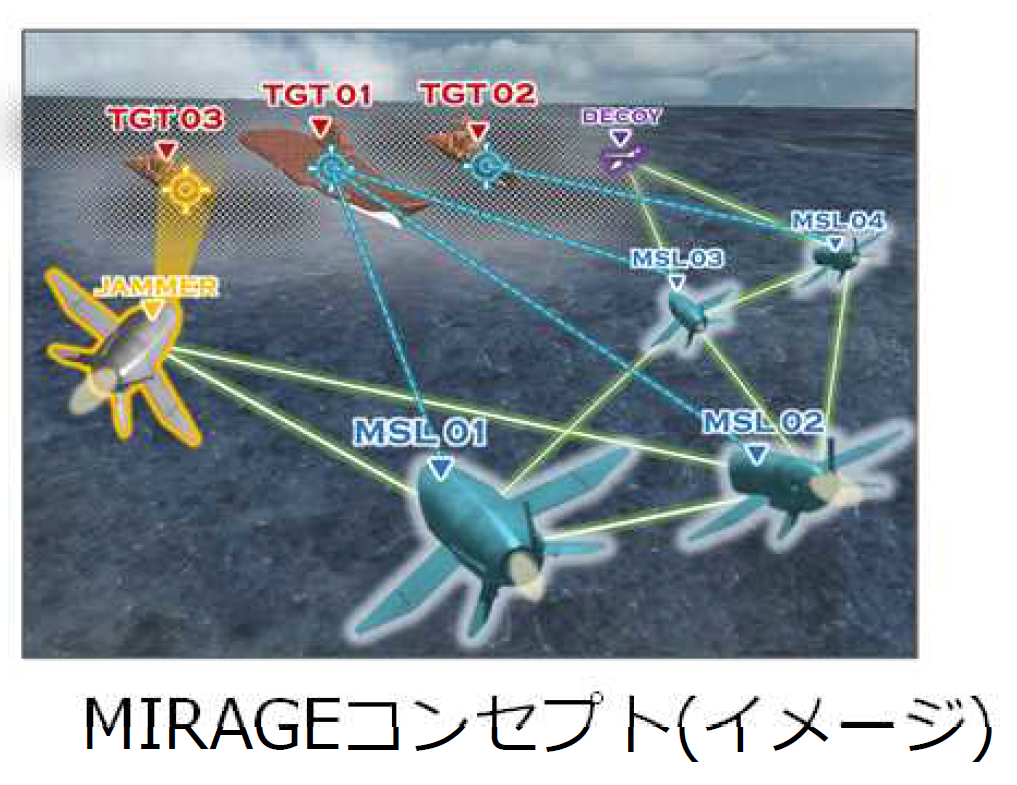

対艦ミサイルの攻撃効果を劇的に向上させるため、エッジAIを用いて飛行経路を生成する等、複数の誘導弾等を効果的に制御する「最適制御ミサイルシステム(MIRAGE)」のコンセプトの有効性及び実現可能性を検証

※MIRAGE:MIssile system for Resilient and Adaptive Guided-Missile Engagement

なんか、まるで今のミサイルが制御されてないかのように聞こえるんですけど。

そりゃあ、何をもって制御しているとするかだ。

広告

対艦攻撃の現状と課題

対艦ミサイルとは

そこを理解しようと思ったら、まず今の対艦攻撃がどのように行われているか……もっと言うと、対艦ミサイルがどう動いているかを知らないといけないですね。

武整長、部外者にあんまり余計なこと言うなよ。

はい、まぁ公開情報だけで話しますから……。

まず、対艦ミサイルというのは、文字通り艦艇を攻撃するためのミサイルです。

他のミサイルとは違うんですか?

例えば、他には航空機やミサイルを撃墜するための対空ミサイルがあります。用途が違うので、構造もちょっと違うんです。

対艦ミサイルは、目標の船体に直撃した後、1~2区画ほど内部まで進入することを目指していると言われています。

船体の真ん中を攻撃出来るように、ってことですか?

ええ、重要な機器や指揮所は船体の真ん中に設けられていますからね。なので、船体に当たってすぐに爆発するのではなく、遅延信管などを用いてミサイルが船体の中に食い込んでから爆発するように作られています。これによって、爆発自体の破壊力や、併せて発生する火災によって艦を行動不能に至らしめます。

火災は馬鹿に出来ないからね。80年代に発生したフォークランド紛争で、アルゼンチン海軍がイギリス海軍駆逐艦「シェフィールド」をフランス製対艦ミサイルで撃沈したとき、実はこのときミサイルの弾頭は上手く作動しなくて爆発しなかったんだけど、ミサイルの燃料によって火災が起きて沈んでしまったんだ。

恐ろしい……。

一方、対空ミサイルは、高速で飛ぶ航空機やミサイルを撃墜するためにあるわけですから、目標に直撃しなくても、近接信管で破片をバラまくことでダメージを与えるようになっています。弾頭の炸薬量も対艦ミサイルとは1桁違うのが普通です。

対空ミサイルの中には水上目標を攻撃出来るものもありますが、こういう構造なので、小型船でもないと、船体に大ダメージを与えるのは難しいですね。艦外に露出しているアンテナを破壊するような使い方が主になります。

一口にミサイルと言っても、色々違うものなんですね。

ちなみに、対艦ミサイルには大気圏内を飛翔する対艦巡航ミサイル(ASCM: Anti-Ship Cruise Missile)と、大気圏外を飛翔する対艦弾道ミサイル(ASBM: Anti-Ship Ballistic Missile)があります。

「巡航ミサイル」って、なんでしたっけ……そう、「トマホーク」とか、そういうのですよね。

ええ、トマホークも巡航ミサイルの一種になります。ただ、「巡航ミサイル」というのはミサイルの飛翔形態を表す言葉でしかないので、注意が必要ですね。

どういうわけか、「巡航ミサイル」=「陸上の目標を攻撃するミサイル」だと認識されていることが多々有るんですが、その意味を指すのは「対地ミサイル」です。トマホークは、対地ミサイルであり、巡航ミサイルでもあるというのが正しいですね。

対艦ミサイルについて言えば、対艦弾道ミサイルが技術的難易度の高さからまだ一般的でないので、単に「対艦ミサイル」と言った場合は「対艦巡航ミサイル」を指すのが普通です。

対艦ミサイルはいかに命中するか

しかし、さっきの先パイの話。爆発したわけでもないのに艦を沈めたというのは、本当に凄いですね。

「シェフィールド」の場合、艦の構造や応急態勢に問題があったこともあって鎮火出来なかったと言われているので、一概には言えません。ミサイルに関する書籍を読むと、一般的な戦闘艦艇を沈めるには、対艦ミサイルを複数発命中させる必要があるとする見解が一般的です。

ただ、現実的な問題として、対艦ミサイルの直撃を受けた艦は戦闘継続どころではないでしょうね。おそらくダメージコントロールに総員を投入しないといけないような状況に追い込まれるでしょう。

目標に命中さえすれば、撃沈かそれに近いだけの損害を与えられるだろうという確信があります。

だからこそ、いかにして命中させるかが対艦攻撃の肝になります。

確かに。どんなに威力があっても、当たらないと意味ないですもんね。

じゃあ、 対艦ミサイルがどうやって命中するかの話をしましょう。

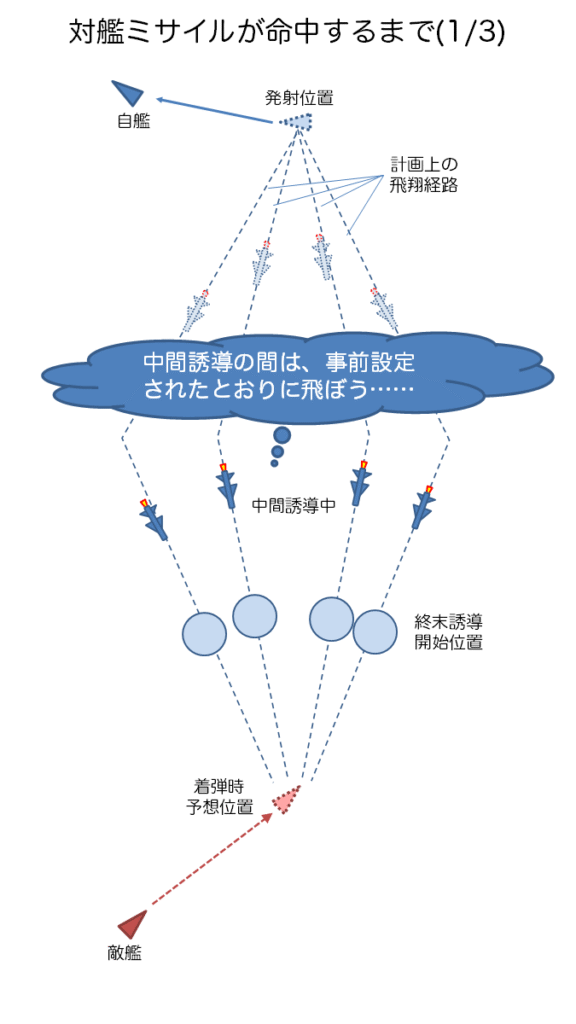

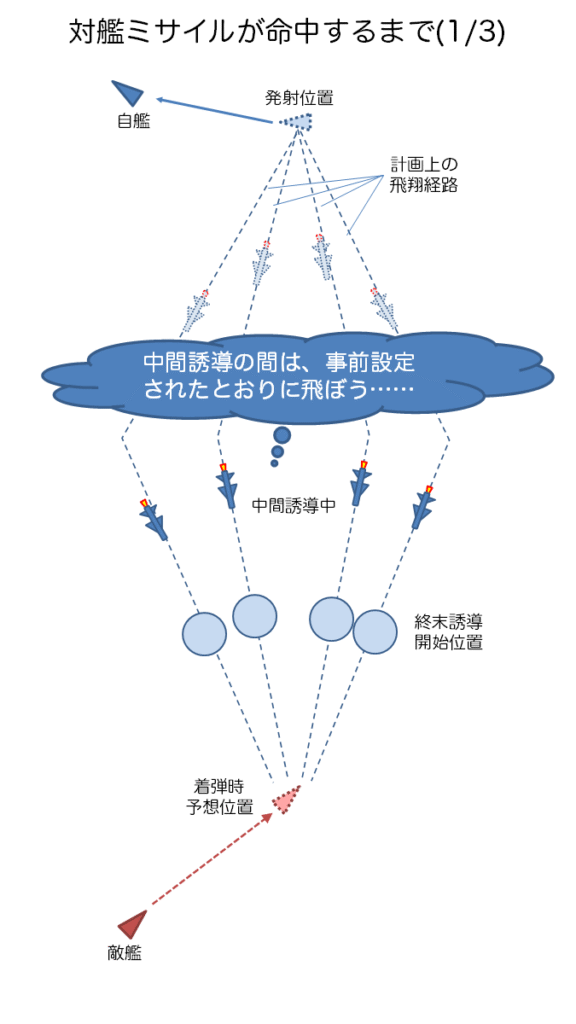

中間誘導と終末誘導

「ミサイル」と言うだけあって、対艦ミサイルには誘導装置が付いています。そして、大きく分けて2段階の誘導を行います。それが中間誘導と終末誘導です。中間誘導は、ミサイルが発射母機から目標周辺に行くまでの誘導で、終末誘導は最終的に目標に突っ込ませるための誘導ですね。

何が違うんですか?

終末誘導では、ミサイル自身のセンサー……「シーカー」と言いますが、ミサイルが自分で目標を探して突入しますが、中間誘導ではこうした捜索を行わないんです。

慣性誘導って言うんだけど、そうだなぁ……、車のスピードメーターが50km/hの状態をキープして北に1時間走ったら、北に50km進んだことになるでしょ?それを積み重ねて、目的地へ移動するんだ。

え、それって誘導って言うんですか?

ええ、闇雲に飛ばすんではなく、制御した上で飛ばすので、中間誘導も立派な誘導です。

- 慣性誘導(INS: Inertial Navigation System)

- ジャイロコンパスや加速度計を用いて、自機の移動方向・移動距離を算出することで現在地を把握し、目的地へ移動する。

- 自機内で全て完結するので、電波妨害などを受ける恐れがない。

- 長距離・長時間の移動になると、誤差が拡大する。

- 船舶で用いられる慣性航法装置は、GPS信号によって現在地を補正する。

- GPS誘導

- GPSや類似する衛星測位システムを用いて、自機の現在地を把握し、目的地へ移動する。

- 慣性誘導に比して、現在地が刻々とアップデートされるため、より精度の高い誘導が可能である。

- GPS信号の妨害を受けると、精度が劣化する。

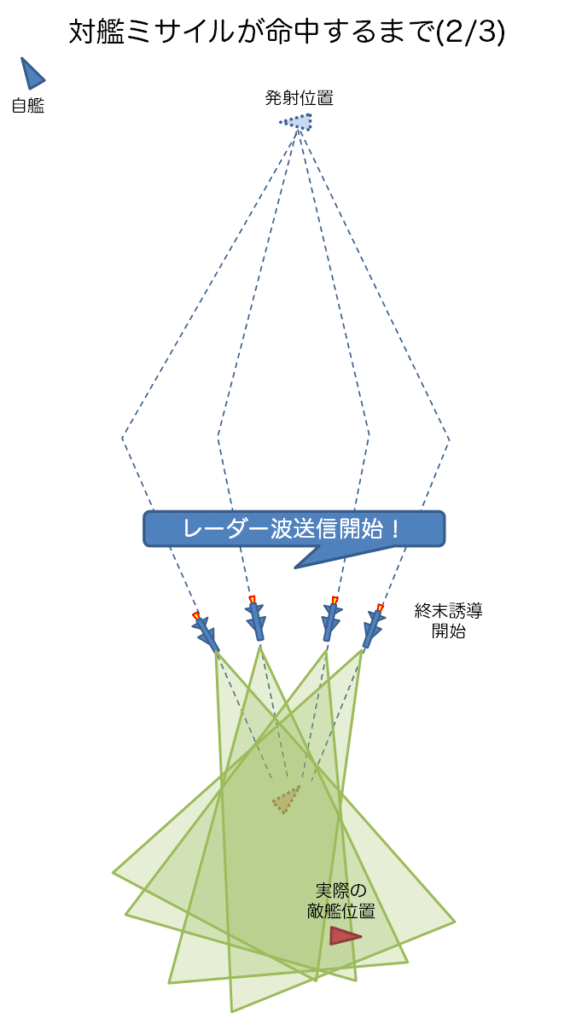

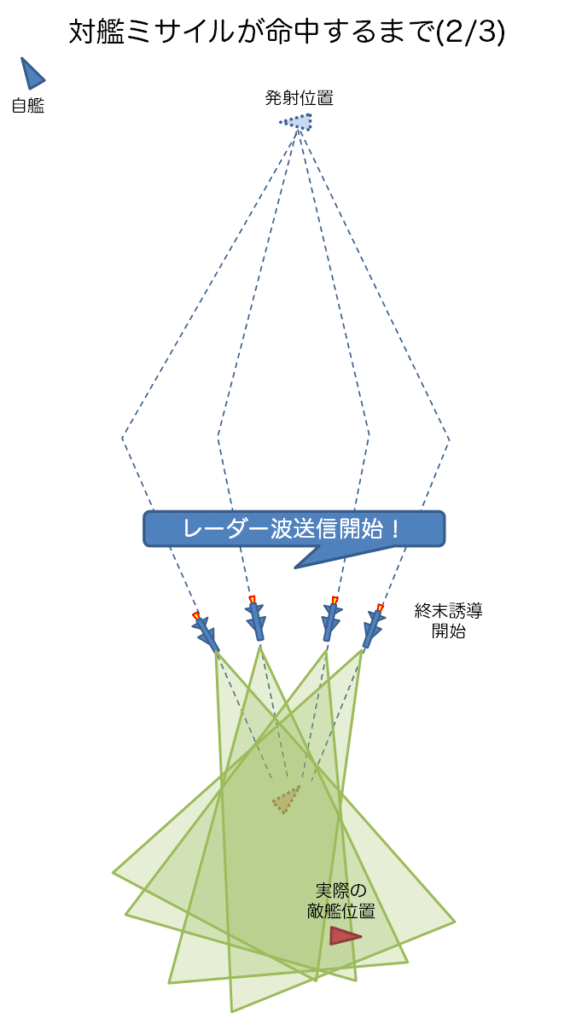

一方、終末誘導では、電波や赤外線を使って、ミサイルが目標となる艦艇を探します。

- アクティブレーダーホーミング(ARH)

- ミサイルからレーダー波を送信し、その反射波を検出する。

- 目標までの距離が分かるので、距離に応じた運動(CIWSの迎撃圏直前で大きく迂回するなど)が可能

- レーダー波を送信するため、目標に攻撃を看破されやすい。

- 電波妨害を受けると、正常に突入出来ない。

- パッシブレーダーホーミング(PRH)

- 目標が送信する電波を検出する。

- 目標が電波妨害を仕掛けて来ても対応出来る(むしろ、その方が当てやすい)。

- ミサイル自身は電波を発しないので、攻撃を看破されにくい。

- 目標までの距離が分からないので、回避運動等が出来ない。

- 赤外線ホーミング(IRH)

- 赤外線カメラを用いて、目標が発する熱を検出する。

- 近年のIRH対艦ミサイルは、単に熱を検出するのではなく、画像から艦艇らしい目標を識別する赤外線画像ホーミングするのが一般的

- ミサイル自身は電波を発しないので、攻撃を看破されにくい。

- 目標までの距離が分からないので、回避運動等が出来ない。

- 進入角度が悪いと、目標を識別出来ない。

- 赤外線カメラを用いて、目標が発する熱を検出する。

- これらの組合せ

- 複数の誘導方式を組み合わせることで、精度や妨害耐性を向上させる。

- 例)ARHで誘導中に電波妨害を受けると、妨害波に向けてPRHで突っ込む

- 複数の誘導方式を組み合わせることで、精度や妨害耐性を向上させる。

なんで中間誘導と終末誘導で分ける必要があるんですか?

中間誘導は、ミサイルのシーカーでは敵艦を見つけれられないくらい遠距離での誘導なんですよ。対艦ミサイルの射程って、軽く100km以上はあるんで、そんなに遠くからレーダーを使っても探知出来ません。だから、事前に指定した座標……敵艦のちょっと手前の位置までは、慣性誘導やGPS誘導で飛ばす必要があるんです。

あんまり早い時期からレーダー波を出すと、敵艦にミサイルの存在がバレて迎撃されてしまうしね。

というわけで、対艦攻撃を行う場合、攻撃を統制する指揮官から「この位置を、この針路速力で進んでいる敵艦艇に向けて、何時何分に着弾するように、何発のミサイルを撃て」という命令が出ます。

この情報を、ミサイルを発射する艦艇や航空機が制御システムに入力すると、何時何分に発射して、どういう経路で飛ばすかというプランニングが行われるんです。

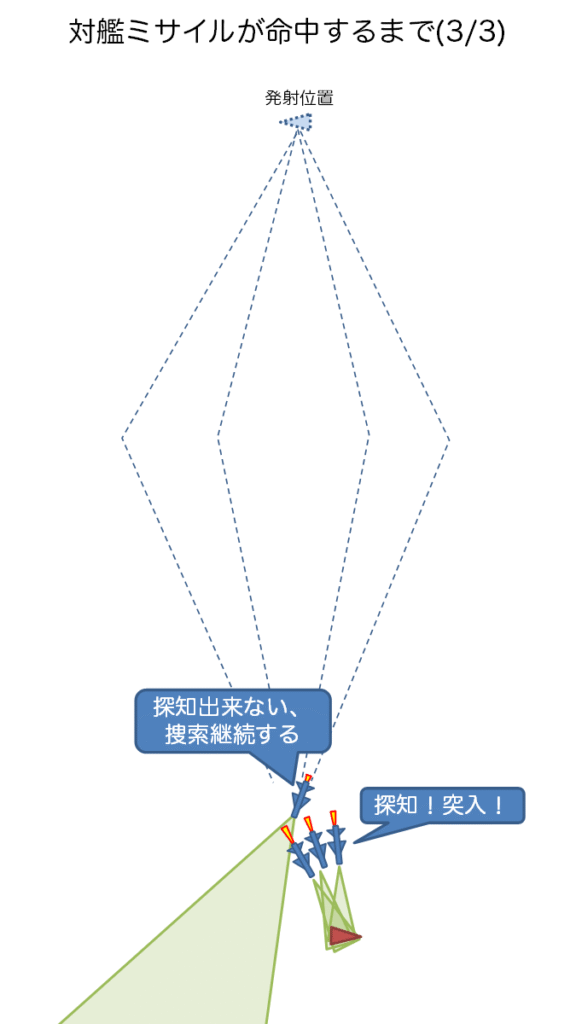

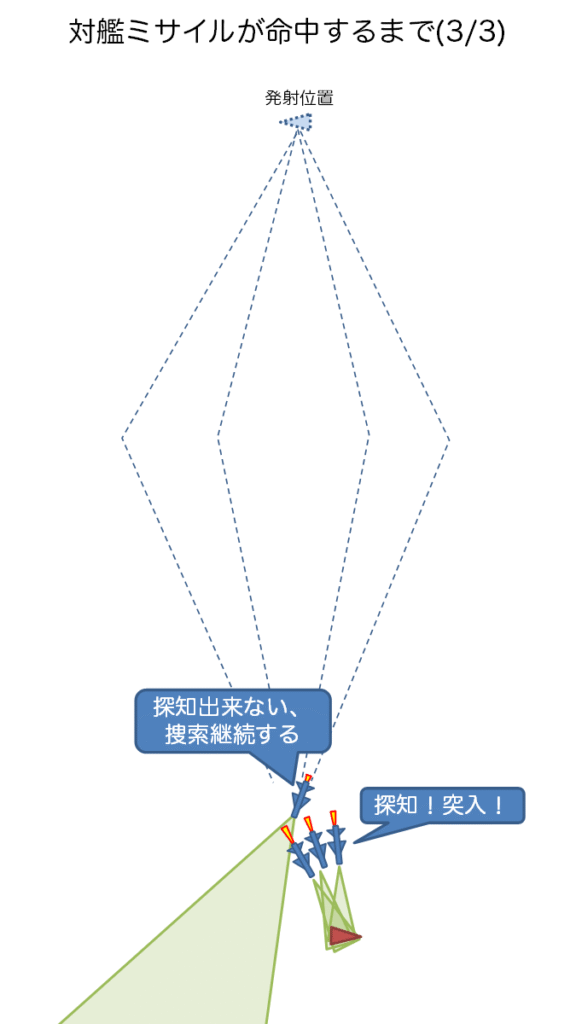

このプランに基づき発射すると、ミサイルは中間誘導により敵艦付近まで飛んで行って、そこで終末誘導に切り替わり、敵艦を見つけて突っ込むことになります。

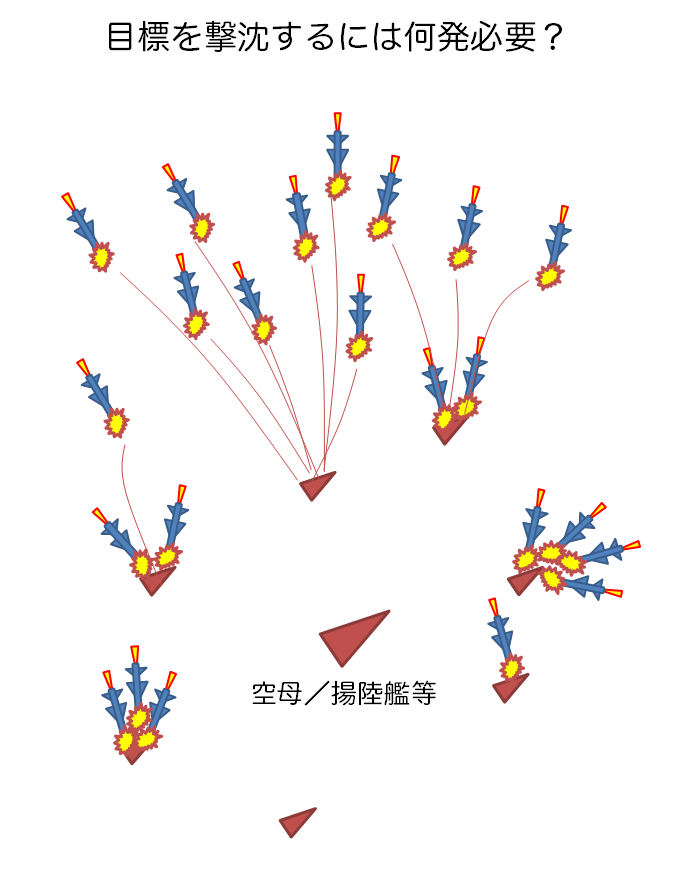

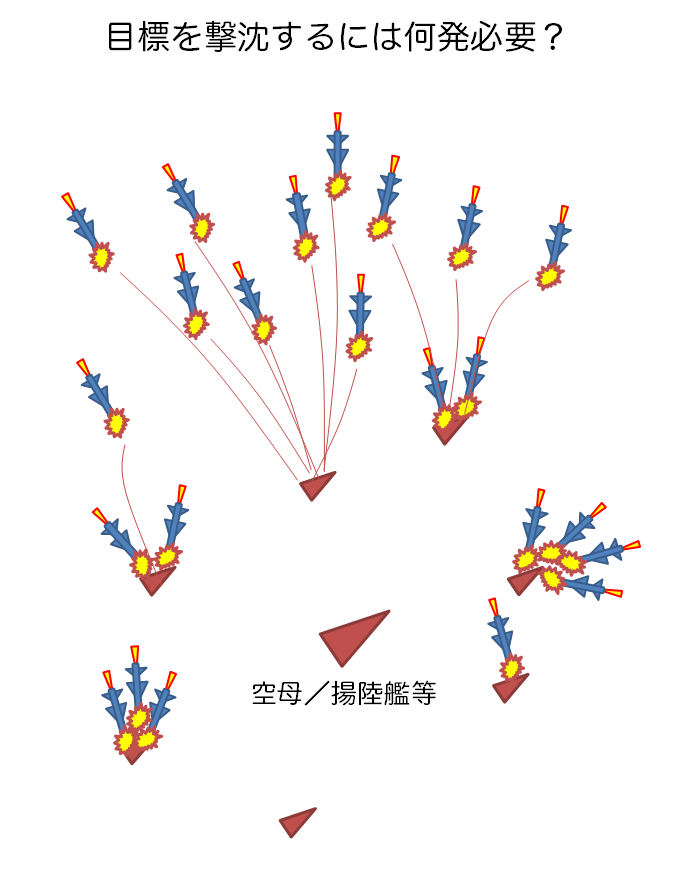

この図だと、1発突っ込めてないミサイルがあるみたいですね。

ええ、中間誘導自体の誤差に加えて、そもそもシステムに入力された敵艦の位置や針路速力にも誤差があります。しかも、ミサイルが発射されてから到達するまでの間に敵艦も変針変速しますから、終末誘導のための捜索を開始したとき、敵艦が捜索圏内にいるとは限らないんです。

敵艦を見つけられなかったミサイルはどうなるんです?

それはミサイルによりますね。そのまま真っ直ぐ飛び続けて燃料が切れるまで捜索を続けるのもあれば、ある程度進んで見つからなかったら、周辺を旋回する、なんて話もあります。

と言うか、この図の場合、他のミサイルは敵艦を探知出来てるんですよね?それなら、その情報を共有して攻撃させればいいのに。

そう、まさにそれが今回の話の根幹なんですよ。

対艦ミサイルは打ちっ放し

対艦ミサイルは「打ちっ放し」能力を有すると、よく言われます。

何です?それ?

英語で言うと、「Fire and Forget」、つまり一度発射したら、ミサイルの事なんて忘れてしまっていいということです。

対空ミサイルのシースパローなんかはそうですけど、ミサイルの中には、発射母機から誘導してやらないといけないものが結構あるんですね。でも、何しろ対艦ミサイルは100km先の敵艦に向けて発射するので、艦から指示を飛ばしてやることなんてできません。必然的に、ミサイル自身で自己完結するような構造になるんです。

じゃあ、対艦ミサイルは一度発射したら、後は放っておいても当たってくれるってことですか。

ええ。放っておいても当たります。逆に言うと、ミサイル自身で自己完結しているので、ミサイル自身の持っている情報以外をインプットしてやる余地が無いんです。

さっき、対艦ミサイルは最終的に自分の持ってるシーカーで敵艦を見つけて突入するって言いましたよね?

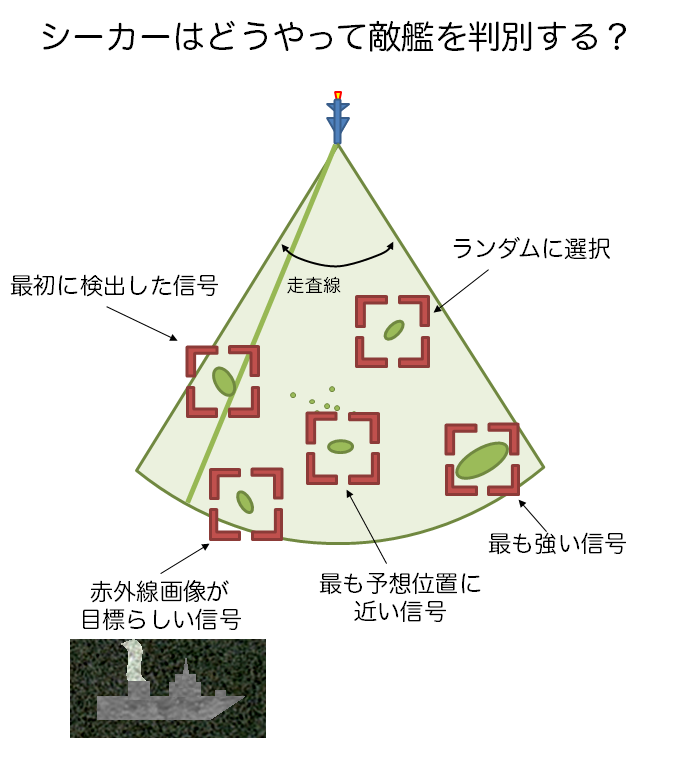

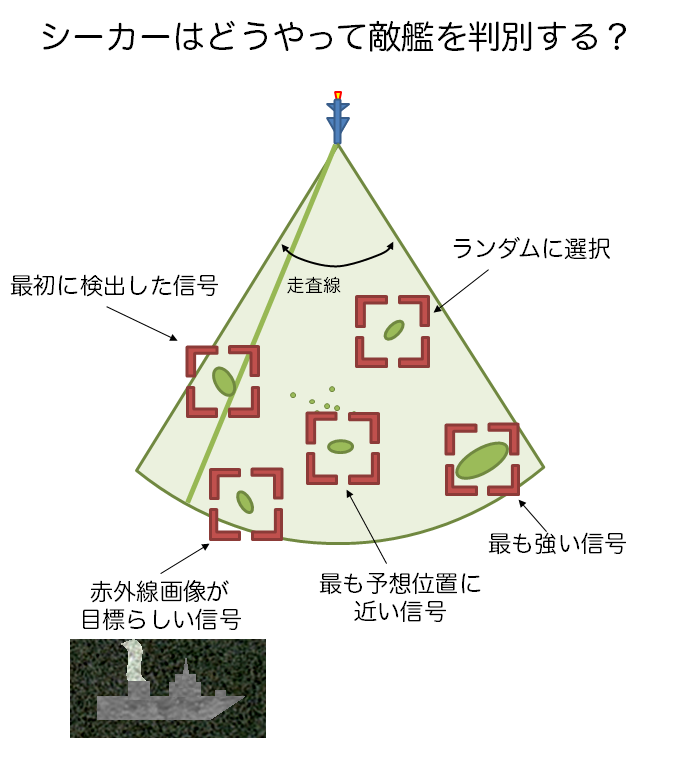

でも、このときに、どうやって対艦ミサイルは探知した目標を敵艦かどうか判別すると思います?

え?敵艦に向けて発射してるんだから……と思ったんですけど、違いますか。いざ発射したら、飛んで行った先にあるのが敵艦とは限らないんですもんね。

そうです。捜索を開始したとき、そこに映るのが敵艦とは限らないんです。そして、レーダーは目標だけを映すわけではありません。無関係な船舶だって映りますし、波や海面からの反射波だって拾います。

そうなると……ひょっとして、ミサイルで勝手に判断して突っ込んでるんですか?

そうなんですよ。

一番メジャーなやり方は、レーダー反射波の信号強度が最も強いものを目標だとする方法です。小さな信号は、漁船とかシークラッター(海面反射による偽像)の可能性が高いですから。

まあ………。分からなくもないですね。これならきちんと目標を見分けられます?

いや、近くに大型タンカーなんかがいたら、多分そっちを目標だと認識してしまうよ。近年の軍艦はステルス性の向上に努めているから、大きさの割にレーダーには大きく強くは映らないんだ。タンカーやコンテナ船には軍艦より大きなものなんていくらでもあるし、そういうステルス対策が施されていないから、単純に信号の大きなものを選ぶと、多分商船に向かって飛んで行ってしまうよ。

えぇ……。

ええ、水雷長の言うとおりです。ただ、他に有力な手が無いのも事実で、信号強度が弱いものはそもそも船ですらない可能性が結構高いですからね。信号強度が軸になるのはやむを得ないとは思います。

他にもいくつか挙げると、最も予想位置に近かった信号を目標とする方法や、走査に際し最初に検出された信号を目標とする方法、しばらく捜索して出てきた信号の中からランダムに選択して目標とする方法なんかがあります。

ら、ランダムって!それで民間人が巻き添えになったらどうするんですか!

フン。あのな、国際法は民間人の犠牲を最小限に減らす努力をしなさいって言ってるだけで、民間人を1人も巻き添えにするなとは一言も言ってないんだよ。

えぇ……。

国際法について機関長からも色々教えてもらったけど、本当にそうなんだ。特に海戦は。伝統的に民間の船舶が軍事作戦に参加することも多々あったから、文民保護の効力が陸戦より弱いんだって。

日本だけじゃねぇ、世界中、どこの国もだ。そんなミサイルをぶっ放したら、飛んで行った先で関係ない船を沈めるかもしれない。そんなことは分かった上で戦争をやろうってんだ。

日本自体が紛争の当事国にならなくたって、周辺国が戦争を始めたら、海上輸送が脅かされることになるって話を前にしたでしょ?この話を聞いたら、よく分かるんじゃないかな?

はい……。

もちろん、商船を巻き添えにするかもしれない状況で、むやみに発射していいというわけではありません。ただ、それを完全に回避する方法は存在しないってことですね。

実際、攻撃する側だって、貴重な対艦ミサイルが狙っている艦以外に当たったら大損なんです。なんとかして正しい目標に当てようとはしています。

最近の対艦ミサイルには、アクティブレーダーホーミングに、赤外線ホーミングやパッシブレーダーホーミングを組み合わせることで、より目標の検出精度を高めようとしているものもあります。

我々は射程や命中時の破壊力ばかり気にしてしまうけれど、実際にはシーカーの妨害耐性とか、目標選定アルゴリズムの賢さこそが対艦ミサイルの性能だって、船務長も時々言ってましたね……。

ちなみに、海自が持っているミサイルはどうなんですか?

それはノーコメントです。……が、まぁ、今説明した内容から、そう大きくは外れていませんよ。他に良いやり方があるなら、教えてほしいものですね。

広告

ダメージ予測が困難

ここで説明した対艦ミサイルの特性を踏まえると、対艦攻撃には色んな問題があると思いませんか?

うーん。民間人の犠牲が、というのは一旦置いておくとして……。

……あ、そうか。必ず狙った艦に当たるとは限らないっていうのは、攻撃する時に厄介な問題になりますね。

ええ、そうなんです。中間誘導が終わった時点で、捜索圏内に目標が収まるようにするのは人間の工夫でなんとかなります。でも、終末誘導が始まったら、どの艦に命中するかはミサイル次第。

対艦攻撃で沈めたいような艦が1隻だけでウロウロしているなんてことはまず無いですから、付近には数隻の艦艇がいるはずです。

じゃあ、ここで空母や揚陸艦を撃沈したいとき、一体何発の対艦ミサイルを撃ち込めば足りるでしょうか。

そうか、いつも「●●級が何隻いるから●●発必要」って発射弾数を決めてたけど、それは防空能力を突破するのに必要な弾数であって、実際に狙ってる艦に当たるとは限らないのか……。

ええ、極論すると、100発が艦隊に到達出来たとしても、全弾意図しない艦に当たってしまって肝心の狙った艦は無傷、という事態もあり得るんです。

むしろ、各ミサイルの目標選定アルゴリズムが同じである以上、同じ目標に指向する可能性はかなり高いんじゃ無いかと思いますよ。

あれ?じゃあ、発射弾数をわざわざ計算して抑えるのはムダってことですか?

そこは、作戦の持続性とか補給とかとの相談なので。少なくとも、その場のことだけ考えればよいなら、使える弾は全弾発射すべきだと思いますよ。

いや、そんな毎回毎回全弾発射してたら、弾がいくらあっても足らないですよ。もっと言えば、発射弾数を確保するために何隻、何機が出撃しないといけないかって話でもあるじゃないですか。そんな「あればあっただけ良い」なんて話じゃ、作戦だって立てられないでしょう?

いや、本当にそう思いますよ。結局のところ、何発あればダメージを期待出来るのか分からない。これに尽きます。

広告

長射程化による飛翔経路修正の必要性

問題は他にもありますね。新型対艦ミサイルを取得するようになったからこそ、出てきている話もあります。

新しいミサイルが来ると、何か変わるんですか?

新しいミサイルはいずれも長射程化されています。射程距離が長くなるということは、中間誘導の時間が長くなるということです。

中間誘導の時間が長くなると……、なるほど、着弾時の敵艦位置の誤差が大きくなるんですね。

まさにその通りです。捜索を開始したときに捜索範囲内に敵艦が収まっていない可能性が高まります。かと言って捜索範囲を広げれば、無関係な船舶を捉えてしまう可能性も高まります。捜索範囲は極力小さくしつつ、敵艦を収めるようにしないといけません。

そこで登場するのが、中間誘導中に敵艦の位置をアップデートするという方法です。

なるほど。捜索開始するポイントを変更してやるわけですね。しかし、どうやって?

航空機や人工衛星から、メッセージを電波で送るという形になるでしょうね。実際、護衛艦「はぐろ」以降で導入された17SSMにはそうした機能があると言われています。私は取り扱ったことがないので、どうやってアップデートするのかよく分かりませんが……。

どのようなやり方で実現するにしても、発射した後のミサイルに外部から干渉して飛翔経路を変更させることになるわけです。こうなると、もう「打ちっ放しミサイル」とは言い切れなくなります。

目標情報をアップデートすること自体も重要ですが、発射後のミサイルの自己完結性を求めないなら、出来ることは沢山あります。そのきっかけとしては、結構大きなトピックだと思います。

広告

攻撃プランニングの複雑化

ミサイルの種類が増える

新型ミサイルの導入という点で言えば、もう一つ大事なことがありますよ。それは、今後ミサイルの種類がとにかく増えるということです。

はぁ……。

いや、これは結構シャレにならないよ。あまりにも種類が多すぎて、もう何が何だか分からないもん。

まず、現有兵器で言うなら、海自には、護衛艦に装備されているハープーン(SSM)、SSM-1B、SSM-2(17SSM)の3種。潜水艦のハープーン(USM)、固定翼哨戒機のハープーン(ASM)、ASM-1Cの2種があります。

そして陸自には88式地対艦誘導弾、12式地対艦誘導弾の2種、空自にはF-2戦闘機が装備するASM-2やASM-3があります。

いや、この時点でかなり多くありません??

いえ、そうは言っても、他のミサイルのマイナーチェンジ版が多いので、射程や発射直後の挙動がちょっと違う程度で、性能はそんなに大きく変わらないものばかりなんですよ。大別すれば5種に収まります。

- ハープーン

- 米国製対艦ミサイル

- 護衛艦、潜水艦、固定翼哨戒機などから発射可能

- INS⇒ARH

- 空自ASM-1系列

- 海自SSM-1B、ASM-1C、陸自88式が該当

- ハープーンより長射程

- INS⇒ARH

- 空自ASM-2

- INS+GPS⇒IRH

- 陸自12SSM系列

- 陸自12SSM、海自SSM-2(17SSM)が該当

- 調達中の海自固定翼哨戒機用ASM(23ASM)も該当

- SSM-1より長射程

- 目標情報更新機能や目標識別機能の向上

- INS+GPS⇒ARH

- 陸自12SSM、海自SSM-2(17SSM)が該当

- 空自ASM-3

- マッハ3で飛翔

- INS+GPS⇒ARH+PRH

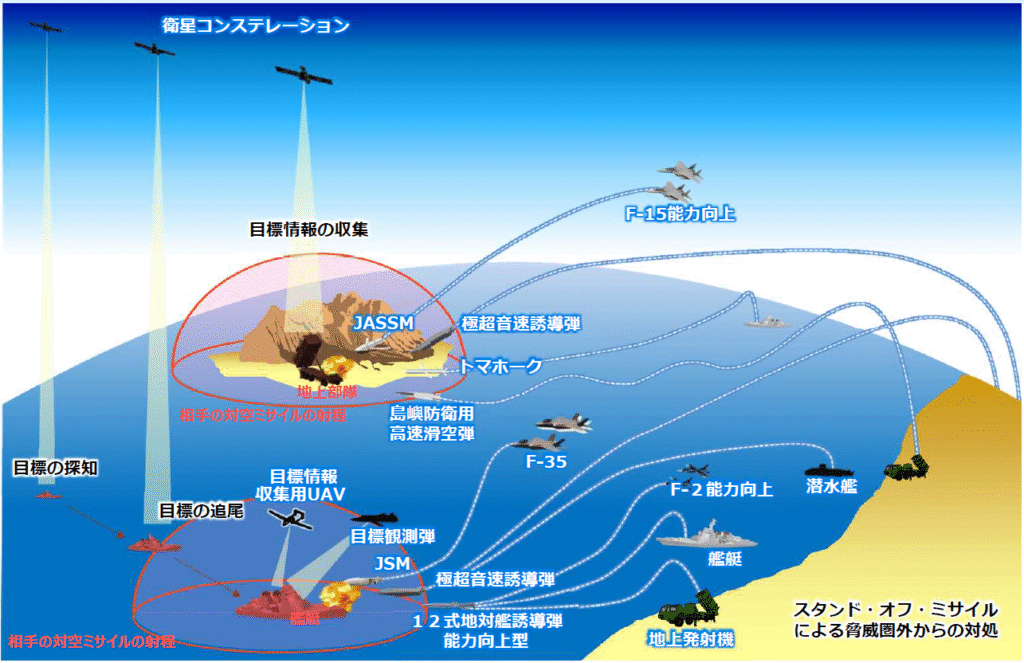

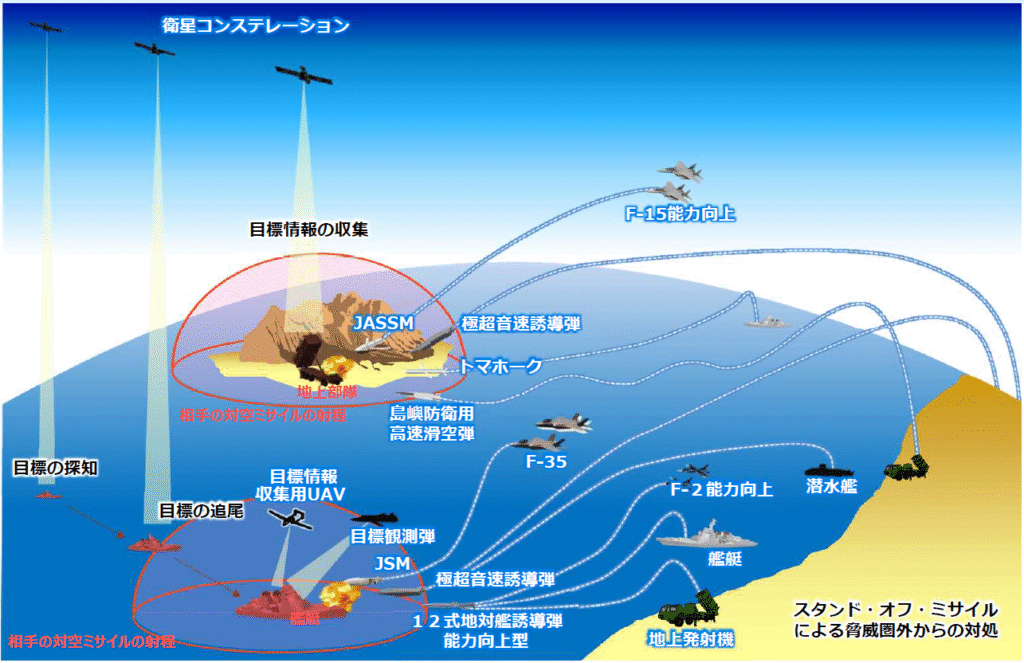

ところが、ここ数年で大量に新型ミサイルの話が出てきました。防衛白書などに載っているものを列挙すると、次のような感じです。

令和8年度概算要求の概要から転載

12式地対艦誘導弾 能力向上型

- 陸上自衛隊が運用する12式地対艦誘導弾をベースに、性能を向上させたもの。

- ステルス性向上のため弾体や主翼の形状が大きく変更されており、ベースとなった12式地対艦誘導弾とは全く見た目が異なる。

- 射程が大きく延伸される。ベース機の射程約200kmのところ、能力向上型は900kmとも1,500kmとも報じられており、正確な値は不明

- 陸上から発射する「地発型」、水上艦から発射する「艦発型」、F-2等の航空機から発射する「空発型」が開発されている。

- 潜水艦からVLSで発射されるものも開発されるという情報があるが、詳細は不明

- 地発型は令和8年度に、艦発型・空発型は令和9年度に配備・部隊運用開始される予定

潜水艦発射型誘導弾

- 出自は不明だが、12式地対艦誘導弾または同能力向上型をベースにした対艦誘導弾と推定される。

- 現在のUSM同様、VLSではなく水中発射管から発射する。

- 海自はVLS装備潜水艦の建造を予定しているが、普及に時間が掛かるため、現有装備で利用可能な誘導弾の配備を急いでいると思われる。

- 令和7年度から量産が開始される。(部隊配備時期は不明)

極超音速誘導弾

- マッハ5を超える高速で、高高度を変則機動で飛翔するため、迎撃困難な対艦・対地誘導弾

- 「アヴァンガルド」のように加速後無推力で滑空するのではなく、「ツィルコン」のようにスクラムジェットエンジンにより推力を維持する方式

- 概算要求等の「ポンチ絵」には潜水艦から発射される構想が描画されている。

- 令和8年度から量産が開始される。部隊配備時期は不明

新地対艦・地対地精密誘導弾

- 長距離飛翔・精密誘導性能の高い対艦・対地誘導弾

- 運用構想図では、山と山の間を抜け施設をピンポイント爆撃するような図が示されており、「トマホーク」に相当するミサイルと推定される。

- 開発中

トマホーク

- 長距離飛翔・精密誘導性能の高い、米国製対艦・対地誘導弾

- 現在主流のBlock IVも含め本来は対地攻撃専用であったが、最新のBlock Vaは対艦攻撃にも使用可能

- Block IVとして生産されたものも、アップデートされる見通し

- 海自に導入されるものがBlock IVになるか、Block Vaになるかは不明

- 海自ではイージス艦に装備される方針であり、システム改修等のため、まもなく第1号となる「ちょうかい」が米国へ出国予定

JSM

- F-35が装備可能なノルウェー製対艦・対地誘導弾

- 調達中

いや、多いですね……。

あれ、なんでしたっけ。「島嶼防衛用なんとか」ってミサイルもありましたよね?

島嶼防衛用高速滑空弾ですね。あれは極超音速滑空体(HGV)みたいなもので、対地攻撃専用みたいなので、今回は割愛しました。

あれ?他にも島嶼防衛用って付くのがありませんでしたっけ?

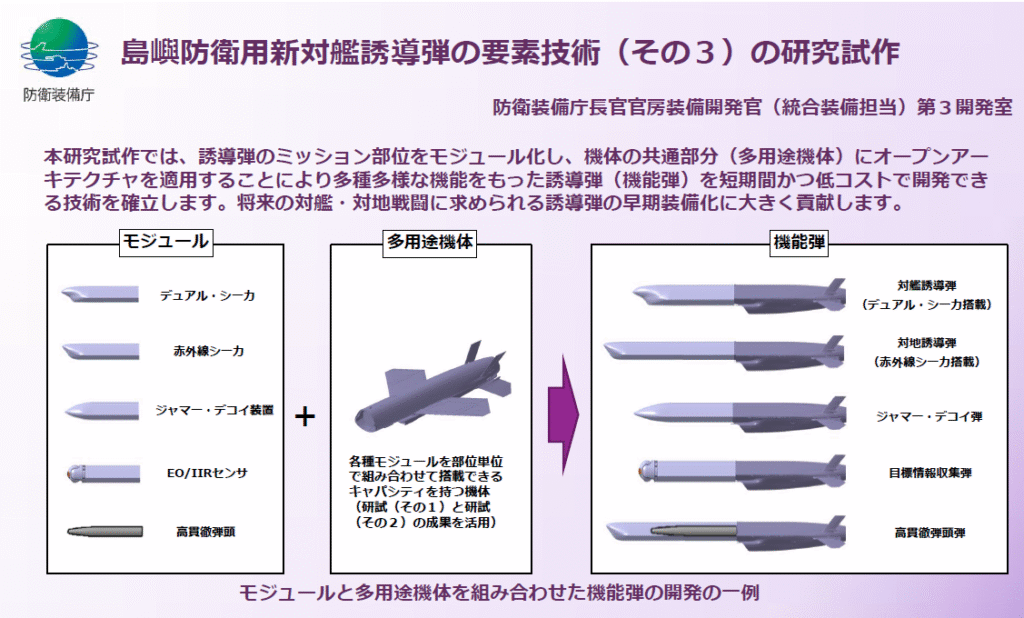

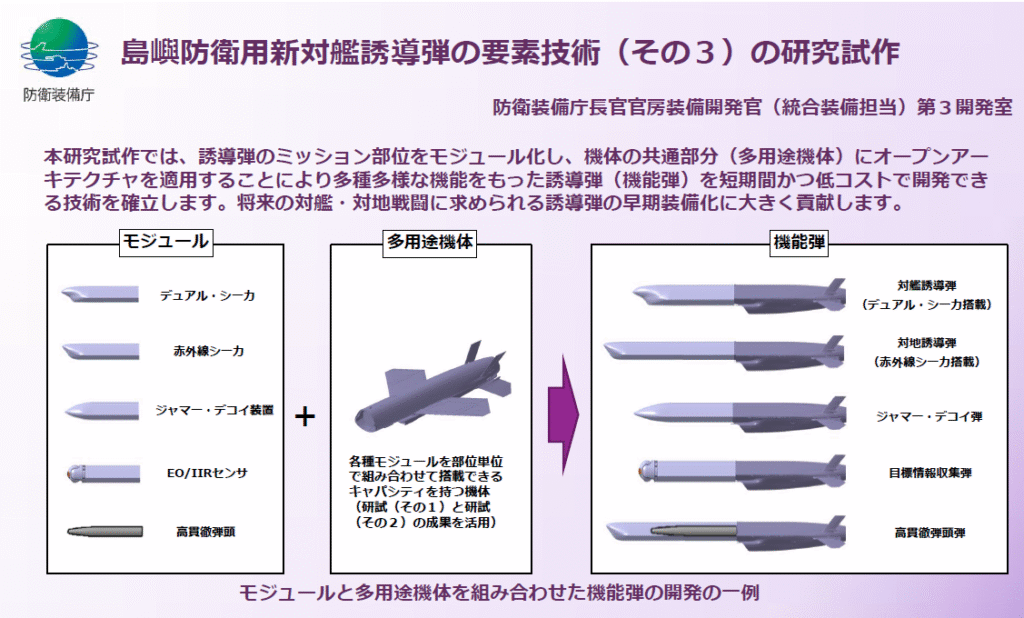

もうひとつ、島嶼防衛用新対艦誘導弾っていうのもあったんですよ。令和5年度予算くらいまでは研究名目で名前が出てたんですが、6年度あたりから出てこなくなりました。どうも、研究だけで終わりにして、研究成果を他の誘導弾の開発に活かすみたいです。

あっ、そうなんですか……。

ただ、この島嶼防衛用新対艦誘導弾の話は色々と示唆に富みますね。この研究の中では、共通の機体にモジュールを取り付けることで特殊な機能を付与した誘導弾を開発する話が出てくるんですよ。

防衛装備庁技術シンポジウム2024展示資料から転載

この研究成果が、他のミサイルの研究開発に活用されるんですよね。

ええ。ですから、今後ますます多様な弾が登場して、多様なプラットフォームから発射されるようになるんだろうと思います。

ちょっと前の予算案には「目標観測弾」なんてのも載ってましたしね。単なる対艦ミサイルじゃないものも増えてくるんでしょうか。

広告

発射機単位でのプランニングは適切?

発射プラットフォームが多様化するのは、結構馬鹿にならないと思っています。京井さん。対艦ミサイルを発射する前に、どうやって発射すると言ったか覚えていますか?

えーっと……。指揮官が目標の場所とか着弾時刻とかを指定してくるから、その情報をシステムに入力するんでしたね。

ええ。それによって、各艦艇や航空機の指揮装置内で発射のプランニングが行われるんです。でも、このプランって、あくまで自分が発射するミサイルについてだけプランするんですよ。

それって、「『ひとなみ』が4発発射する」って場合、他の艦とか航空機がどれだけミサイルを発射するかは関係なく、ただ4発発射するための飛翔経路が計算されるってことですか?

はい、そのとおりです。その上位にある「『ひとなみ』に4発発射させる」っていうプランは人間が考えて割り当てただけで、何かのシステムによって算出されたものではありません。

発射機単位でプランニングするので、確実性は高いと思いますけどね。でも、複数の艦艇や航空機による対艦攻撃全体で見たときに、最適な経路が選ばれるかと言えばそうではありません。

従来の対艦攻撃は、海自は護衛艦とせいぜい固定翼哨戒機だけ。状況が許せば空自の戦闘機も組み込んで共同対艦攻撃をやるくらいでした。使う弾の種類だってほとんど同じだったので、ほとんど考慮する必要もありません。

ところが、これからは陸海空全ての対艦攻撃アセットが参加します。なんなら東シナ海の艦艇を北海道から攻撃するようなことすら起こり得るんです。そのとき、無数にあるアセットから、誰にどの種類の弾を何発発射させるのか、人間がいちいち考えられますか?

いや……かなり厳しいですね。

つまり、攻撃のプランニングが複雑化しているから、どうすれば効率的攻撃出来るかを考えるシステムが必要になるんですね。

広告

MIRAGEコンセプトに関する考察

以上の問題を踏まえて、MIRAGEコンセプトについて色々考えてみましょう。

MIRAGEコンセプトに出てくる、「対艦ミサイルの攻撃効果を向上させるため、複数のミサイルを効果的に制御する」っていう話は、一部の目標への着弾集中を防止したり、複雑化な攻撃プランを効率的に立案して、状況変化に応じて更新したりするってことですね。

私の理解はそうです。

ミサイル自体の識別能力向上

まず、MIRAGEコンセプト云々の前に、見逃すべきでないのはミサイル自体の識別能力向上を強く示唆していることです。つまり、大きさや形状を判別する能力を持っていると。

確かに。どれだけ複雑なプランを組んでも、最後の最後で、適当な目標に突っ込んでしまったら元も子もないですもんね。

ミサイルの中にはARHとPRH/IRHとの複合で見分けるものもあるようですが、新型ミサイルの全てがそういうつくりになっているわけでは無いようです。

レーダー波だけでも見分けること自体は出来るんじゃないですかね?ソーナーでは、信号強度だけじゃなくて、波形の目標らしさに点数を付けて自動検出するような考え方があるんですよ。

おそらく、そういうつくりになっているのでしょう。

でも、それって対象からの反射波がどういう波形をしているのか、データの蓄積がないと出来ないんじゃないですか?

それは、平素からの情報収集がモノを言うのでしょう。

同じ形状でも、電波の反射具合は周波数によって全然違うって聞くからね。実際にシーカー波をぶつけてデータ取るわけにはいかないから、通常のレーダー波の受信状況とか、形状からシミュレーションするとか、そういうデータから学習させないといけないんだろうね。

広告

ミサイル同士がネットワークを構築

このMIRAGEコンセプトの説明を見ると「エッジAI」って話が出てくるんですよね。

(7)その他抑止力の強化

令和8年度概算要求の概要

○ MIRAGEコンセプト(2億円)

対艦ミサイルの攻撃効果を劇的に向上させるため、エッジAIを用いて飛行経路を生成する等、複数の誘導弾等を効果的に制御する「最適制御ミサイルシステム(MIRAGE)」のコンセプトの有効性及び実現可能性を検証

※MIRAGE:MIssile system for Resilient and Adaptive Guided-Missile Engagement

本当だ。何だろう?

エッジAIっていうのは、デバイス内にAIの処理装置を設けて、クラウドで処理せずにデバイス内で処理させるやり方ですよ。

AIと言うと、ChatGPTみたいに、サーバー上で処理されて、ネット経由で結果が返ってくるのが一般的じゃないですか。でも、一部のスマホとかノートPCにはAI用のプロセッサが搭載されているんで、オフラインでもAIを動かせるんです。これをエッジAIと言います。

へぇ、ネットが繋がらなくても動くようにするため?

ええ。映像から自動認識させたり、音声から文字起こしさせたりする場合、AIに入力するデータ量が膨大になるじゃないですか。AIの処理能力以前に、サーバーへの伝送速度がボトルネックになるんです。特に遅延が許されない、車の自動運転なんかで使われますね。

この場合は、艦艇や航空機にAIを入れるのか、それともミサイルにAIを入れるのか……?

この文だけでは、ちょっと判断が付かないですね。少なくとも防衛省クラウド上で処理するものではないみたいですが。

艦艇や航空機に導入されるとしたら、発射前のプランニングの時に、自分が発射するミサイルだけじゃなくて、敵艦艇の配置状況とか他に発射されるミサイルの情報まで考慮されるようなものになるんでしょうね。

ミサイルに導入されるとすれば、終末誘導の際に目標を識別したり、飛翔中に入手した情報に基づき飛翔経路を柔軟に変更するようなものになるんでしょうかね。

ヒントになる情報は、やっぱりポンチ絵だと思いますよ。

令和8年度概算要求の概要から転載

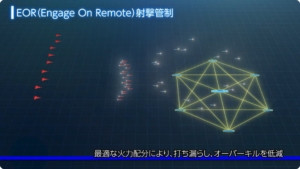

この構想図を見ると、対艦ミサイル同士が線で結ばれ、それぞれ別の艦艇とも線で繋がっています。これは、どのミサイルがどの艦に突入するか、ミサイル同士で調整を行うことを表しているのでしょう。

そうか、探知目標の識別が出来たとしても、オーバーキルを防ごうと思ったら、どの目標に何発命中させるかを決めないといけないですもんね。

そう考えると、ミサイルにもAIが導入される、と考えるのが自然でしょう。各機はシーカーの情報をAIで処理して、どこにどのような目標を探知しているのかを共有する。それをもとに、どの機がどの艦に突入するのかを決定する。各機が勝手に考えると収拾が付かないので、おそらくリーダー機が飛翔経路をプランニングして共有するようなつくりになるでしょう。

ミサイルが「リーダー」ですか。よくそんなこと考えますね。

いや……。こんな話、前に聞いた覚えがあるよ。そんなに斬新な発想じゃなかったはず。ソ連のミサイルにそんな感じのがありませんでしたっけ?

ええ、キーロフ級ミサイル巡洋艦のSS-N-19 Shipwreckですね。あれはミサイルが編隊を組んで、「編隊長」の指示どおりに動くんですよ。

あ、そうですそうです!700km先の米空母を核で焼き払う、最終戦争用の凄いやつです!

妙に嬉しそうですね……。しかし、70年代80年代の技術でそんなのを実現してたんですか。えらく大変そう。

ええ。実際、とてつもなく高コストになってしまって、まともに運用出来なかったようです。

50年経って、技術もかなり変わりましたからね。現代技術なら十分許容出来るコストで実現出来るんじゃないですか?(無責任

あと、このポンチ絵にはジャマー機とかデコイ機が描かれているんですね。こういう支援機の存在をプランに織り込めるかはちょっと気になるところですね。

(2025.11.10追記)一般報道によれば、弾頭にAIのプロセッサを搭載し、飛翔しながら経路を最適化する方針のようです。

広告

まだ検証中

これって、ちょっと気になったんですけど。やっぱり対象は新型の国産ミサイルだけですよね?

順当に考えればそうなりますよね。いくら新型でも、トマホークやJSMをこういうシステムに組み込むのはちょっと難しいと思います。

ただ、そもそもの事を言えば、この話はあくまでまだ検証中のものです。

(7)その他抑止力の強化

令和8年度概算要求の概要

○ MIRAGEコンセプト(2億円)

対艦ミサイルの攻撃効果を劇的に向上させるため、エッジAIを用いて飛行経路を生成する等、複数の誘導弾等を効果的に制御する「最適制御ミサイルシステム(MIRAGE)」のコンセプトの有効性及び実現可能性を検証

※MIRAGE:MIssile system for Resilient and Adaptive Guided-Missile Engagement

どのミサイルが対象になるか、プランを作るのはミサイルか艦艇か司令部か、情報のアップデートは衛星経由と航空機経由のどちらが良いか、目標観測弾やデコイ・ジャマーの効果を織り込めるか。このあたりは検証結果によっていくらでも変わりそうな気がしますね。

あ……本当だ。

例えば、さっき言ったミサイル同士の目標艦や飛翔経路の調整経路ですが、違う艦が発射したミサイルとの調整は可能だと思いますか?

うーん。事前に身元情報を交換出来ていたら可能でしょうけど、いきなり近くに現れたミサイルと調整するのは難しいかもしれないですね。それが可能だったら、ミサイルになりすまして妨害できてしまいます。

そうですね。他にも、ミサイルとミサイルの距離があまりに離れていて、通信出来ないような可能性もあります。

多分、必要な施策だとは思うんですが、考え始めると、課題が多くて言うほど簡単ではなさそうですね。

ええ。来年、再来年に実現するようなものではありません。今後の装備品開発をより良いものにしていくための研究、というくらいの捉え方の方が良いでしょう。

結局、よく分からないってことですか。

いや、どこに注意を払うべきかは明確になったね。

武整長、ありがとうございます。

広告

この「MIRAGE」っていうのも格好良くていいですね!

そ、そう……?なんか、こう無理矢理略称を当て込んだような感じがするんだけど。

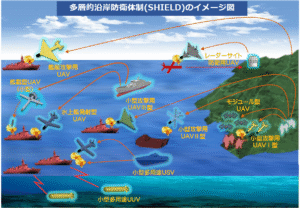

バクロニムというヤツだな。今年の概算要求は、SHIELD(Synchronized, Hybrid, Integrated and Enhanced Littoral Defense)に、MIRAGE(MIssile system for Resilient and Adaptive Guided-Missile Engagement)に、PLASMAGIC(PLASMA Generator using explosIve Compression)と、妙に多い。

なんか流行ってるんですかね?

こういうのが流行るときは、大抵、上の人間の好みだ。

要は、中身が伴ってなくとも、とりあえずソレっぽい名前とポンチ絵を用意してやれば喜んで納得するようなのが意思決定階層にいるんではないか……。

?

キミみたいなのを言うんだ。

あるいは……今まで無かったレベルで複数のプロジェクトが走っているために、ニックネームでも付けないと、中の人間が覚えきれなくなっているか。

どっちにしても、あんまり歓迎出来る状態ではないですね。

何にせよ、ご大層な名前やポンチ絵は、話半分に受け止めておくことだ。他にヒントが無いから、そこを頼りにしなければならんのは分かるがな。

気をつけます……。

この記事では、令和7年8月に公表された防衛省の令和8年度概算要求について、次の内容を説明します。

- MIRAGEコンセプトの概要

- 対艦ミサイルの攻撃効果を向上させるため、複数の対艦ミサイル等を制御する構想

- 対艦攻撃の現状と課題

- ミサイルの特性によるダメージ予測の困難さ

- 特定の目標を指向困難な誘導

- 「十分」な弾数を発射しても、意図しない目標に集中し、効果的な被害を与えられない恐れ

- 必要弾数の予測も困難になり、計画立案に支障

- 長射程化による飛翔経路修正の必要性

- 従来の対艦ミサイルは打ちっ放し

- 長射程攻撃は目標の運動による影響大

- 目標の運動に応じた飛翔経路修正を随時行う必要あり

- 攻撃プランニングの複雑化

- 発射機単位で飛翔経路選定するシステム

- ミサイルと発射プラットフォームの多様化

- 考慮事項の多さ故に、人間がプランニングするのは困難に

- ミサイルの特性によるダメージ予測の困難さ

- MIRAGEコンセプトに関する考察

- 新型ミサイルの識別向上

- 目標の形状等を識別する能力を獲得?

- ミサイル同士がネットワークを構築

- リーダー機が各ミサイルから収集した情報を元にプランニングし、他機に指示を出すような構造?

- まだ検証中

- 有効性や実現可能性を検証中、結果によって方向性が大きく変わる可能性あり

- 新型ミサイルの識別向上

このページには防衛省をはじめとする、日本政府・官公庁のWebサイト、SNSアカウント等から転載されたコンテンツが含まれます。

転載にあたっては、「リンク、著作権等について(首相官邸)」「防衛省・自衛隊ホームページのコンテンツの利用について」「海上自衛隊ホームページのコンテンツの利用について」等に示される各省庁の利用規約を遵守しています。

コメント