この記事では、令和7年8月に公表された防衛省の令和8年度概算要求について、次の内容を説明します。

- 無人アセットによる多層的沿岸防衛体制「SHIELD」

- 大量・多種の無人アセットによる索敵・波状攻撃による上陸阻止の試み

- 「勝ち筋」に入るために

- わが国の勝利は「現状を変更させないこと」

- 上陸させない、上陸した敵兵を枯らす

- 一大艦隊決戦は不要、上陸を試みる敵部隊をひたすらに損耗させることが重要

- 航空優勢・海上優勢の維持は不可能

- 覆せない数的劣位

- 現状、上陸阻止を志向すれば部隊は損耗し、継戦困難

- 損耗しても良い無人アセット無くして、上陸は阻止出来ない。

- わが国の勝利は「現状を変更させないこと」

- 無人アセットの特性

- 敵の圧倒的脅威下で活動可能

- オペレーターの養成コスト小

- 大量・長時間運用可能

- 予想される作戦様相

- 「嫌がらせ」のような波状攻撃

- 無人アセットの破壊力は小さく、大型艦艇を撃沈するような威力なし

- 大量・繰り返しての攻撃により小規模な損害を与える。

- 破壊力の大きい攻撃を支援

- 敵の意思決定サイクルを劣化

- 作戦継続の断念を強要

- 「嫌がらせ」のような波状攻撃

- 課題

- 指揮統制の問題

- 有機的な連携は困難

- 大量の無人アセットによる「情報の氾濫」をいかに捌くか

- 通信量の増大に対応出来るか、通信障害に対応出来るか

- 無人アセットの柔軟性と有人アセットの役割

- 現地に人がいないことは、最大の利点にして最大の弱点

- 指揮統制の問題

水雷長 遠見1尉

水雷長 遠見1尉お、今年も概算要求が出た!

ふむ。去年一昨年に比べると、それほど驚きもないな……。

え、いや、なんですか??この無人機の山は……!

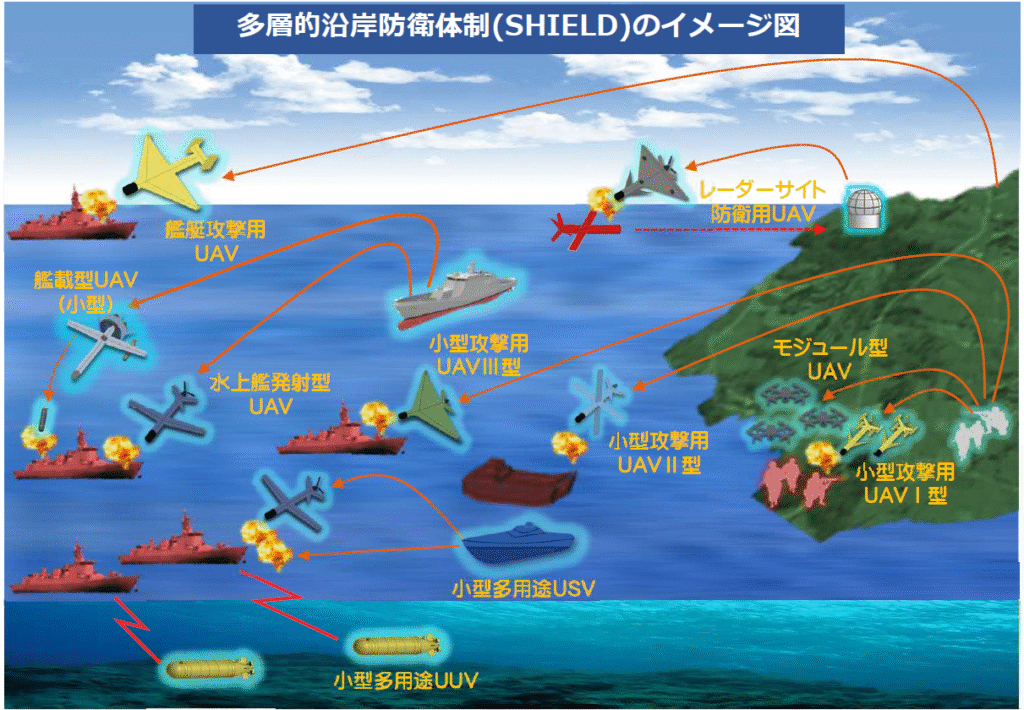

令和8年度概算要求の概要から転載

ふむ。無人アセットによる多層的沿岸防衛体制(SHIELD)か……。

SHIELDとは

SHIELD……凄い、格好いいですね!

そ、そう……?しかし、なんですかね、これ?新型の武器システム?

システム、というよりは構想の名前だろうな。

ポンチ絵や説明文を見るに、大量・多種の無人機を使って、敵の上陸部隊やその支援部隊に対する索敵・波状攻撃を行うことで上陸を阻止する、そういうコンセプトだろう。

……へぇー!凄いですね!

……。

いや、今ので本当に分かった??

いえ、分かんないです!

わが国の「勝ち筋」

上陸させない

そもそもこの話を理解するには、この構想の目指す先を理解しなければならん。さて、水雷長。例えば尖閣有事のような沿岸部の武力紛争に際して、わが国の、国家レベルでみたときの勝利条件は何だ?

え?それは……。敵部隊に壊滅的な被害を与えることです。

本当にそう思うか?それは実際に戦う部隊レベルの話ではないか?私が聞いているのは日本という国家にとって、何が出来ていれば勝ちか、という話だぞ?

あ、そうか。そうなると……。んー?

通信士。

……現状維持、ですね。現在の世界情勢において、わが国と武力紛争が発生する状況は、相手国が力による現状変更を試みた場合です。

したがって、彼我の兵力がどれほど損耗したかは別にして、現状変更が成立すれば相手国の勝ち、現状変更が成立しなければわが国の勝ちです。

そのとおりだ。

いや、相変わらず通信士は凄いなぁ。

……いえ、少々本でかじっただけですので。

広告

- 「戦略3文書」公表に先んじて出版され、3文書のベースになる考えを説明する本

- 著者は3文書策定に直接携わる立場ではなかったが、内容の類似性から、本書の考え方が策定に強い影響を及ぼしたことが示唆される。

- わが国の勝利条件を明らかにし、スタンドオフミサイルや宇宙・サイバー・電磁波領域といった新領域への注力が何故必要になるのかを丁寧に解説

- (軍事によらず)「戦略とは何か?」「戦略を成功させるには何が必要か?」という根本的な問いも解説しており、戦略の立案法を学ぶ上でも有意義な一冊

では、島を巡る戦いで、現状変更させないとはどういうことだと思う?

島を占領されないこと……ですかね?

そのとおりだ。陸戦の世界では「ブーツ・オン・ザ・グラウンド」という表現があるが、とにもかくにも、現地に兵を送ってその地域を押さえない限り、その地域を支配したとは言えない、という慣習がある。

硫黄島の戦いの象徴である、摺鉢山での星条旗掲揚をかたどったもの。

写真は米陸軍Webサイトから転載

言うなれば、仮に、島周辺が機雷まみれになって一切の船舶が存在出来なくなり、常時敵の戦闘機が飛び回って我が航空機が在空出来なくなったとしても、敵部隊が上陸さえしなければ、まだ島を奪われたとは言えない。

いや、そんな状態になったら敵は空挺やヘリボーンで上陸するでしょう?

ま、現実的にはそうだろう。だが、そうやってわざわざ上陸すること自体、上陸しなければ占領したことにはならないことを意味する。

要するにだ。敵兵を島に上陸させない。仮に上陸されてしまったら、直ちに撃破する、あるいは補給を断って枯らす。そうやって、占領状態を作らないことこそが、「現状変更させない」の物理的な形になる。

少なくとも、一大艦隊決戦を挑んで、敵の主力巡洋艦や駆逐艦を沈めることが勝利条件ではないことが分かるな。

え、突撃してSSMをぶっ放して、敵艦隊に壊滅的な打撃を与えるんじゃないんですか?

とりあえずキミが指揮官でなくて良かった。いくら命があっても足りん。

まぁ……それが非現実的なのはわかりますけど。

じゃあ、群訓練とかで毎度毎度、艦隊決戦みたいな対水上戦やらされているのは、なんなんです?

それはエラい人の気分だ。仕方ない。

……という冗談はさておいて、訓練でそういう想定が入ってくるのは、あくまで対水上戦を実施可能な能力を有しているかを検するためだ。

結果的に、そういう対艦攻撃を実施しなければならないこともあるだろう。だが、それを志向するなという話だ。

上陸を試みる敵部隊をひたすら損耗させる。そこにこそ勝ち筋がある。

広告

航空優勢・海上優勢の維持は不可能

この話をするうえで、もう一つ、避けては通れない前提がある。それがわが国の圧倒的な数的劣位だ。

まるで質では負けてないような言い方ですね。

中国の海上兵力の増強は著しく、最新の情報では米海軍約1000隻に対し人民解放軍海軍700隻に達している。

対米7割!!

令和7年版 防衛白書から転載

NATOの戦力も含め全世界規模にみれば依然米国側に優位があるが、米国は全世界に兵力を展開しなければならないが故に、西太平洋の一局面を見た場合、既に中国側に優位がある。

ちなみに、航空機の作戦機数に至っては、既に中国は米国を追い抜いていると思われるから、なおさらだな。

で、わが国と中国とでは、もう言うまでもなく……という感じですね。

では、この現状で敵の上陸を阻止しようとすれば何が起きるか。

もう、返り討ち待ったなしですね。

そんなにマズい状態なんですか?

そりゃあ、もう。そもそも護衛艦のSSMにしても、P-1やF-2のASMにしても、中国艦のSSMやSAMに射程で負けてるから、とてもじゃないけど沈められないよ。

射程の問題は、スタンドオフミサイルの取得という形で数年内に解決する見込みだ。だが、仮にその問題が解決すれば勝てるか?

いえ、東シナ海だと中国本土から爆撃機や作戦支援機が押し寄せますからね。

でも、そのためにイージスがいるんでしょう?

もちろん、防空艦の存在は大きい。とは言え、数十発のミサイルを全弾迎撃したとして、航空機は基地に帰ってミサイルを補給すればまた攻撃できる。最短で数時間、搭乗員の休養や機体の整備を考えても1~2日あれば十分だ。

対する艦は基地に帰るだけで時間を要する。弾薬搭載と再進出を含めれば数日から1週間くらいは現地の防空体制に穴を空けてしまう。潤沢に交代艦が用意出来ないなら、そもそも弾薬補給のための基地帰投すら出来ない。

帰投・再進出中に潜水艦に食われる恐れすらありますしね……。

でも、日本にだって戦闘機がいるでしょう?F-35は相当強いって聞きますし、アメリカだって戦争になったらF-22を連れてくると思うんですよ。彼らがいれば向こうの爆撃機だって、自由には飛べないんじゃないですか?

ところが、この問題にはある種の非対称性がある。それが、弾道ミサイルと巡航ミサイルだ。中国はDF-17、DF-21といった短距離~準中距離弾道ミサイルを数百基保有しているほか、爆撃機や主要戦闘艦艇は対地巡航ミサイルを運用する能力があると言われている。

これほどの対地攻撃手段を有していて、中国がわが国に侵略を決心したときに、それらをただ温存しておくか?答えは否だ。

南西地域における島嶼防衛のシナリオで、最も対応困難な侵攻様相は、弾道ミサイル(BM)並びに巡航ミサイル(CM)による飽和攻撃である。中国は「まず麻痺させ、次いで殲滅する」という軍事ドクトリンを有していると言われており、サイバー攻撃により指揮統制系統を麻痺させ、その後BM/CM による飽和攻撃で軍事目標や作戦基盤を大きく機能損失させた後、戦闘爆撃機や爆撃機等により連続波状の航空攻撃を企図する可能性が高いと考えられる。

「南西地域における現状等について」荒木 淳一 エア・パワー研究第3号

つまり、沖縄周辺の基地や飛行場は緒戦でことごとく壊滅するってことだよ。

ほぇー……。

このあたりは中国側の認識、心理的な問題が大きく影響するがな。

普通に考えれば、「島嶼を巡る地域紛争」のレベルで抑えるため、どこかで自制が働くはずだ。やり過ぎれば国家間の全面衝突として国際的な批難は避けられないし、米国との核戦争にすら発展しかねない。

その自制、あるいは恐怖がどの程度働くかによって、本土の基地も火の海になるかもしれんし、沖縄の基地すら被害を受けないかもしれん。

ただ、東シナ海における行動の自由を確保したいという軍事的要求からすれば、沖縄や九州西部の港湾や飛行場は狙われる可能性が高いだろう。

というわけだ。基地機能の喪失と数的劣位により、東シナ海の航空優勢は早々に喪失する可能性が高い。航空優勢の喪失に伴い、護衛艦なども東シナ海で撃破、あるいは撤退を余儀なくされ、海上優勢も喪失すると思われる。

アメリカがいても……どうにもならないですかね?

米軍の来援は大きい。だが、さっき言ったとおり数的優位は既にあちらにある。少なくとも海上優勢・航空優勢の完璧な維持は不可能で、どちらかと言えばあちら側が優勢という具合になるだろう。

問題は、それでも上陸を阻止しないといけないんだよな、これが。

どう頑張っても部隊は損耗しますね。無人機でも使わないと継戦困難と。

そう。ほぼ唯一と言っていい勝ち筋、上陸阻止への道が、海上優勢・航空優勢の喪失によって閉ざされているのが現状だ。この優勢を奪い返せるだけの戦力を整備出来れば良いんだが、彼我の工業力や軍事領域への傾注度の差から果てしなく困難だ。となれば、敵の優勢下で部隊の損耗が生じることを前提に上陸を阻止する他あるまい。

広告

無人アセットの特性

ここで、UAV/USV/UUVといった無人アセットの特性について触れよう。

敵の圧倒的脅威下で活動可能

まず、敵の圧倒的脅威下で活動可能な点だ。

砲術士よ、仮にP-1哨戒機が1日に9機、畑から収穫されるとしよう。

へ?畑から……?

たとえ話だ。畑が嫌ならヤミ市からでも川崎の工場からでも何でもいい。とにかく1日に9機増えるんだ。

その環境下で、索敵や対艦攻撃の所要から、1日にP-1が10機撃墜される、そういう使い方をする。何日でP-1は飛ばなくなる?

足し引きして1日にマイナス1機ですよね。確か今配備されてるのは30機くらいなんで、1か月……

ええい、なんでこうあからさまな引っ掛けに引っかかるのだ、キミは。今は無人機有人機の話をしているのだぞ。問題の趣旨を考えろ。毎日100名超の戦死者を出して、それで1か月後に誰がP-1に乗るんだ?海自には3000人も4000人も固定翼搭乗員がプールされていると思っているのか?

あ、そういう質問でしたか……。

いいか、これは人道的な配慮とか、そういう話じゃあない。金銭的・時間的コストの話だ。航空機の搭乗員はとにかく養成に時間を要する。まともに実動機を飛ばせるようになるのに5年、その後機長資格を得るのに5年。短くとも実に10年を要するのだ。

艦艇乗員とて変わらん。私や水雷長のように、哨戒長として曲がりなりにも艦の方針を決められるようになるのに約10年。熟練した海曹を育てるには20年かけても足りないくらいだ。

先の大戦ではポツダム宣言受諾を検討するに際し、大西瀧治郎中将が「2000万の特攻を出せば」って徹底抗戦を主張したとされている。でも、回天・桜花・震洋・伏龍といった特攻兵器ですら、訓練が必要だったんだよ……。そんな訓練のリソースなんて絶対無いのにね。

古今東西、常備兵力を損耗した程度で降伏する国はそうそう無い。降伏すれば継戦する以上の地獄が待っているからな。

が、何しろ要員養成には金が掛かるから、損耗しても大丈夫な量の要員を事前に養成しておくわけにもいかない。しかし、悪化する戦況を前に、損耗した分の要員養成など待てるわけもない。

故に、我々が死ねば、次に急造兵器に乗り込むことになるのはド素人だ。金曜夜に新橋でゲロ吐いてるサラリーマンかもしれんし、高田馬場駅で気勢上げてる大学生かもしれん。状況が悪ければ、杖無しで歩けないご老体に、幼子を一人面倒見ている未亡人が前線に行かねばならんかもしれん。

なお、霞ヶ関は外務省の南向かいにある建物で働いている国家公務員は、わが国が極秘裏に養成した米国製対戦車誘導弾のスペシャリストであるから、敵機甲兵力に肉薄攻撃をして費用対効果の観点から勝利する。

そう考えると易々と死ぬわけにはいかないですね……。

無人兵器の長所はまさにここにある。何と言っても無人だからな、撃破されても代わりを送れば良い。

もちろん、言うほどは容易くない。生産能力にも限界はあるから、ホイホイ使い捨てればメーカーの社員は血尿を流すことになる。海外から買う場合、購入元の気分で供給が止まることもある。

それでも、乗員を危険に晒さなくて良いのはいいですよ。

それに、「攻撃されるかもしれないから、ギリギリ射程圏外で様子見」とかやらなくてよくなるんですよね。有人機よりアグレッシブな使い方が出来るじゃないですか。

まさにそうだ。どうしてもターゲッティングしたいから、決死隊を組んで突っ込めとは……出来れば命令したくないものだな。

広告

オペレーターの養成コスト小

続いて、乗員の養成コストが少なくて済むことだ。

これって、人を乗せなくて済むからですよね?艦をUSVに置き換えると、補給科・衛生科の機能が要らなくなるし、推進系統や電気系統も完全自動化されるでしょうからガスタービン員だ電機員も要らなくなる。運用員や応急工作員も不要になって、操舵や武器システム操作を遠隔でやる人だけ用意しておけばいいってことで。

それもある。他にも、そもそも乗り物に乗れる人間を確保するというコストが思いの他馬鹿にならん、というのもある。

例を挙げるなら、緊急時脱出のための教育訓練をしなければならない、という話だな。艦なら毎年部署訓練にどれだけ時間を費やしているかを考えれば分かりやすかろう。そして、それだけ手間暇かけても、病気のために艦や航空機から降りる者が出てくる。

そうですね……。あと、家庭環境の都合で乗れなくなる人とか。

ああ、要員養成の幅が拡がるのは大きな強みになるだろう。

実際、無人アセットの操作にどれだけの訓練コストが必要なのか、私は知らん。

無人だろうが航空機や船舶である以上、法規を無視することはできんだろうし、無人故に必要な教育もあるだろう。とは言え、本来乗り物に乗るために必要な大部分の教育訓練を省略できることや、最悪操作をミスしても搭乗員の命が失われないことを考慮すれば、有人機・艦艇の要員養成よりは遥かに教育コストを削減出来るはずだ。

大量・長時間運用可能

続いて、大量・長時間の運用が可能になることだ。

まず、一般に無人兵器は有人兵器より価格が安い。中に載せる人間の生命維持やインターフェースを考えなくて良いからな。ベッド、トイレ、造水装置、換気装置に戦闘システムのコンソール。航空機の場合、射出座席に耐G機構なんてものも不要だ。その結果ダウンサイジングが可能になるし、ハードウェアの設計もより簡素に、より必要な機能に最適化できる。

数を揃えやすいってことですね。製造に必要な時間も短くて済むし、機能が少ない分、製造後のテストも少なくて済みますし。

そして、長時間運用だが、人間に由来する補給を必要としない。つまり、食糧や真水を補給する必要がない。しかも、人間自体を補給しなくていい。必要なのは基地や母艦にいる操作者の交代であって、無人機自体は人間を休ませるために帰投する必要がない。

燃料の限界が稼働限界になるわけですね。人間に関係する設備が要らない分、動力のロスも少ないでしょうから、長時間作戦海域に展開させられるようになりますね。

予想される作戦様相は「嫌がらせ」

さて、念のため言っておくが、攻撃だけなく、索敵にも無人機の導入により革命的な変化が起きるのは分かるな?

ええ、有人機だと長射程SAMや戦闘機の脅威があるから、なかなか突っ込んだ捜索が出来ないですもんね。喪失前提で良いなら、どんどん奥に突っ込んで詳細な捜索が出来ます。

そうだ。コストの制約から、装備出来るセンサーは有人機ほど高性能ではないかもしれんが、そのくらいは数と距離で補える。

無人機の脅威と言えば、スウォーム戦術や自爆攻撃ばかりが強調されがちだが、一番の脅威は生残を度外視した捜索能力にあると言っても過言ではない。忘れてくれるなよ。

分かりました。そしたら、そうやって手に入った位置情報をもとに、敵の制空権内だろうとお構いなしに、無人機を突撃させて、揚陸艦をドンドン攻撃するっていうのがSHIELDなんですね!

その……なんだ。キミの言い方は決して間違ってはいないのだが……。本当に理解しているのか、不安になる言い方しか出来ないのかね。

……あれ?一つ気になったんですけど、無人機ってそんなに攻撃力あるんですか?

?

いや、最近だと紅海や黒海で度々自爆型UAV/USVが軍艦や商船に突入してますけど、それで撃沈したって話は聞かないなと思って。そもそもの破壊力が小さいんじゃないかなと思ったんですが。

よい視点だ。確かに、自爆型無人アセットでの撃沈例は、私の知る限りウクライナによるロシア海軍小型揚陸艇の撃破くらいなものだ。本当に小型だぞ。海自の運貨船くらい小さい。

運貨船って、YLですか?弾薬搭載で時々お世話になる?

それは小さい……。

対艦ミサイルや魚雷と、UAVなど無人アセットでは、破壊力が全く違う。何しろ炸薬の重量が前者は3桁キロあるのに対し、後者は2桁キロしかないのが一般的だ。

炸薬量を増やすことも技術的には可能だろうが、炸薬量を増やせば当然鈍重になり撃破されやすくなる。それに何より高コストになってしまって、せっかく無人化した意味が無い。

自爆型がダメなら、対艦ミサイルを発射するUAV、というのは聞かないですね。

その場合も、トータルではミサイル以上に高価になるからな。撃破されること前提の無人機にASMは持たせられん。MQ-9 リーパーのような比較的高価なUAVでは可能かもしれんが、そういった事例も聞かない。

実際、今回導入が謳われている無人機も元ネタにある程度察しはつくが、いずれも対艦ミサイルの運用能力は無い。運用構想のポンチ絵を見ても、自爆攻撃か、せいぜい小型爆弾を投下するものを想定しているように見える。

令和8年度概算要求の概要から転載

令和8年度概算要求の概要から転載

じゃあ、今回導入される無人アセットの破壊力は対艦ミサイルや魚雷に劣るから、大型艦艇を撃沈するようなものにはならないということですね。

ええ……それで上陸の阻止なんて出来るんですか?

やり方次第だ。

私が思うに、SHIELD構想の本質は「嫌がらせ」だ。

?

確かに無人機で自爆攻撃を敢行しても撃沈には至らない。船体に小破孔が空いたり、装備品が故障したり、そんなものだろう。だが、それが大量に、何度も何度も、押し寄せてきたらどうね?

うわぁ……。勘弁してほしいですね。

破壊力の大きな攻撃を支援

小さな損害かもしれないですけど、それだって馬鹿にならないですよね。

- 艦橋

- 運動能力の低下

- 応急操舵の強要:操舵に遅延

- 沿岸部航行や他艦との密集隊形を阻害

- 光学的情報収集能力の低下

- 見張り員の死傷、艦内通信の破壊

- 士気の低下

- 人員の死傷は心理的効果大

- 運動能力の低下

- アンテナ

- (レーダー)索敵能力の低下

- (FCレーダー)火力発揮を阻害

- (通信装置)指揮統制能力の低下

- (EW機器)電子戦能力の低下

- (測位システム)戦闘システムの動作や衛星通信に多大な影響

- CIWS、速射砲等の砲こう武器システム

- 対空・対水上対処能力の低下

- 喫水線付近(浸水)

- 運動性能の制約

- 重量増加や船体変形による造波抵抗増加

- 速力を上げると浸水拡大のおそれ

- 機器の故障・冗長性低下

- 浸水区画の機器が冠水

- ダメージコントロールの観点から、一部区画への電力等供給を遮断

- 乗員の疲労

- 応急作業の労力

- 居住区が浸水すると、ベッド等が使用不能に

- 運動性能の制約

そうだ。こうした小規模な損害は、攻撃した側からすれば、沈めていない以上、本当に効果があったのかと不安になるものだが、攻撃された側からしてみれば、正直たまったものではない。

そして、こうした小規模損害が生じているときこそ、攻撃側にとって最大のチャンスだ。

ははぁ、対処能力を減じた上で、本命の対艦攻撃をブチ込むと。

無人機の戦いはエレガントではないと、人は言う。大いに結構。それどころか、姑息で泥臭くあればあるほど良い。

敵の意思決定サイクルを劣化

ま、この程度のことは当然誰でも考える。だが、それ故に効果的である。立場を逆にして考えてみれば明白だ。無人機の突入や電磁妨害など、我が能力を減じるようなアクションを受けたら、キミはどうする?

そりゃあ、攻撃に備えますよ。もし戦闘配置できてなかったら配置に付けるとか、陣形変更とか。……あ、なるほど。

そうだ。無人機による攻撃は、その後の大規模攻撃を予期させる。それ故に、相手に実際の損害以上の脅威を与えることができるのだ。

しかも、そこには被害対応による混乱が加わる。仮に付近にミサイルシューターが存在しないという前情報があったとしても、一回立ち止まって影響がないかを考え直さなければならない。

それが分かっているからこそ、敵は無人アセットを含む我が部隊の能力や動静について、より詳細に情報収集・分析せざるを得ない。情勢は複雑化し、敵のリソースを浪費させることができる。

いずれにせよ、敵の意思決定サイクルは劣化することになる。

作戦継続の断念を強要

こうして、敵の上陸作戦は徐々に本来の作戦計画から外れていく。揚陸艦艇に大きな損害を与えることが出来れば最良だが、そうでなくても作戦の完遂は困難であると、相手方に認識させることが出来ればよい。

……って、そんな上手くいきます?

そんなの、そう簡単にいくわけがないだろ。

えぇ……。

こういう話が出てくるとな、すぐ目を輝かせて、これこそが救国の策だと大声で話し始める、キミみたいなのがいる。

だが、現実は非情だ。どれだけ被害を与えても畑から艦と人間を収穫してくるチート国家は存在するし、失われる人命より民族の偉大な復興だの夢だのと指導者の沽券の方が大事で、作戦の断念なんて度外視してる国もある。敵が諦めてくれるか?それは敵に訊いてくれ。

それでも、他の選択よりは遥かにマシそうではあります。

そう、その意気だ。もとより楽して勝てる、優位がとれるような相手ではない。事が起きれば、おそらく我々は負ける。だが、負かすのが恐ろしく面倒な存在になるのだ。

広告

課題

この構想って、無人機さえ買えばすぐ実現できるものなんですかね?

いや、いくつか課題は残るぞ。

指揮統制の問題

まず、指揮統制の問題だ。先に述べたとおり、無人アセットは、一つ一つの破壊力は小さい故に、複数機あるいは他の攻撃とよく連携させなければ真価を発揮できない。

闇雲にぶつけてもダメってことですか?

ああ。例えば、自爆攻撃で混乱を生じさせた直後に、対艦ミサイルを殺到させるという作戦をやるなら、自爆攻撃とミサイルの着弾のタイミングをよく合わせなければならん。

無人機は突入したけど、肝心の護衛艦は射程圏に進出できてないし、攻撃機に至ってはまだ離陸すら出来てません、なんてことになったら無駄になっちゃいますもんね。

そんなバカなと思うかもしれんが、そのバカをやるのが人間というものだ。訓練をすると、そういう光景はよく目にする。

実際、私の期の中級課程の戦術図演はそうだった。同時攻撃が成立していれば敵の重要なユニットに壊滅的損害を与えられたのに、航空部隊との意思疎通に失敗して攻撃が場当たり的になったために、ほとんど迎撃されて終わってしまった。

重要なのはタイミングだけではないぞ。敵にどう見えて欲しいかも重要だ。

例えば、囮部隊を出して陽動しているのに、肝心の本命部隊や真の攻撃目標の周辺で大量の無人機がやかましく飛び回っていたら?

そっちが本命だってバレちゃいますね。

そうだ。艦や航空機の動きは当然として、総理大臣の発言から上陸時の海士の表情に至るまで、ありとあらゆる材料に矛盾がなくて、初めて相手はこちらのシナリオを信じてくれる。

一貫性ですね。自分の部隊だけならなんとかなりそうな気がしますが、よその部隊とか部外の人の動きまで影響してくるとなると、そう簡単にはいかなそうです……

そうだとも。ま、このあたりは無人アセットが、というよりも情報戦・情報作戦全般の抱える問題だな。

無人アセットに視点を戻すと、今回導入される機材は陸海空が、個別に、全く異なる性能のモノを揃えることになる。これらを有機的に連携させることが重要なのだな。この調整はなかなか面倒だ。

それってそんなに大変なんですか?

他部隊との調整は面倒ではないと思うかね?それはキミが甲板士官をやったことも無ければ、その尻拭いをしたことが無いから言えるのだ。水雷士に感謝したまえよ。

そうだね……、卑近な例で言えば、指揮官参集で内火艇を運航する場合なんかは思い知るんじゃないかな?桟橋に付けられる艇は大抵1~2隻、そこに10隻以上が入れ替わり立ち替わり出入りする。序列が上の指揮官の艇の動きを阻害してはいけないし、出入港艦艇の前を横切ったりしたら大目玉を食らう。

だから甲板士官は、他の指揮官の予定や序列を調べて、競合しないようにあちこちと調整をして運航予定を組まないといけないんだ。

しかも、事前にどれだけ調整しても、当日必ずイレギュラーが起きるからね。先に入るはずだった艇がなかなか来ないとか、一部指揮官だけ急に残ることになって帰り便のダイヤが乱れるとか。

顔色を窺えば良いのは艦外だけではないぞ。そもそも、艦長には艦長でやらなければならん仕事があるのだ。よその部隊に気を遣って早めに出発して遅く帰れば、当然艦内の執務が滞るし、艦長だけでなく全乗員にも影響する。午後イチの会議のために11時に出発するような予定を組めば、昼食の配膳を早めねばならんだろう?

やむを得ないならともかく、さして必要もないのにそういう予定を乱発する甲板士官は後ろ指を指されることになる。

ほぇ~。

そもそも、人間は自分のことだけ考えていたい生き物で、手持ちのリソースは自らの計画のためだけに使うのが当たり前なのだ。

海自内ですら他部隊と歩調を合わせるのが大変だというのに、陸海空では、作戦目標に対する理解や時間感覚にも大きな違いがある。これが有機的な連携を阻害する。

陸海空の作戦目標に対する理解の違いっていうのは……海自は制海を偏重するとかそういうことですか?

そうだ。海上自衛官である我々の考え方は、全て海上作戦をどう進めるかを基準に作られている。ちっぽけな想像力を精一杯陸に向けて「上陸させないようにしよう」とは言うが、その実、陸自がどのように陸戦を戦おうとしているのかまで理解している者はほとんどいない。無論私もだ。

「揚陸艦をなんとかしないといけない」というのが我々の独り善がりでないという確証はあるか?多少上陸する陸戦力が増えたとしても、爆撃機や戦闘艦艇を追い払って、対地攻撃を減らした方が彼らにとってはありがたいかもしれないぞ?

確かに。陸自が実際どう考えているかなんて、ボクは聞いたこともないですね。

で、時間感覚の違いっていうのはアレですよね。陸自は動くのに時間が掛かるとか、空自はやたら早いとか。

うむ。だいたいどこの国の軍隊も、意思決定に要する時間は陸・海・空の順に長いという。思考の習慣もあるだろうが、そもそも権限の付き方など、組織構造がそうなっているのだ。

ちなみに、「空は早い」といっても、言えば簡単に部隊を動かせるというわけではないから、勘違いしないようにな?

例えば、無防備な敵艦が探知されたからと言って、つい今し方着陸したばかりの機体と搭乗員に対艦攻撃をさせるわけにはいかん。そもそも、誘導弾を弾薬庫から引っ張り出さなければならんしな。そういう作戦をやりたければ何日か前から調整して、対艦攻撃用の機体と搭乗員、そして弾薬を拘置する必要が出てくる。

このあたり、意思決定から実行までのリードタイムは、むしろ艦艇の方が圧倒的に短い。それ故に、艦艇の人間は気軽に共同対艦攻撃を要求しがちで、空自や海自の航空部隊の人間を困惑させることになる。

なるほど、世に言う統合運用の難しさというやつですね。

それが、大量の無人機を運用する時はより顕著に影響してくると……。

ふと気付いたんですけど、統合作戦司令部が出来たんだから、そこで計画を作って従わせるのがいいんじゃないですか?

おそらくそうなるだろう。2部隊間でちょっと調整すれば済むという話でもないからな。方針を取りまとめて、強制する役割が必要になる。

しかし、それはそれで問題が出てくる。これから数百機と配備されるであろう無人機。統合作戦司令部の人間がその1機1機に至るまで面倒を見るなど不可能だ。

司令部が作成した計画以外で無人機を運用してはならないなどとなれば、多くの機体が母艦なり運搬車両なりで温存されてしまい、極端に運用効率が落ちてしまう。ある程度は部隊側に運用を任せなければならない場面が出てくるはずだ。

確かに。艦載ヘリコプターなんて、そうやって運用してますもんね。

分かってくれたかね?無人アセットを有効に使おうとすれば、他のオペレーションとの有機的連携が必要になるが、情報作戦や統合運用、あるいは指揮統制の抱える既知の問題が有機的連携を阻むのだ。

広告

指揮統制について付け加えるなら、情報をどのように捌くか、という問題も加わる。これまで、我々は情報の乏しさに苦しんできたが、無人アセットが大量に導入されれば情報の豊富さに苦しむことになるのだ。

情報が無い場合、事前に入手した古い情報や、己の想像に基づいて意思決定することも出来る。あまり誉められた事ではないが。

あー、分かってしまうが故に、八方塞がりになってしまうんですかね。

四方八方を敵に囲まれていると確信出来るなら、それほど困らん。そうではなく、裏付けされていない情報が溢れかえるのだ。

仮に、UAVを3機飛ばした結果、Aは敵艦艇らしき水上目標1隻を探知し、Bはそこから数マイル離れたポイントに水上目標1隻を探知し、Cはいずれも探知しなかったとする。この場合、どう脅威を見積もる?

うーん、敵艦艇が2隻いる……と考えるべきですかね?AとBが探知した目標は同一の可能性もありますけど。

では、同じ海域で10機飛ばした結果、それぞれ探知目標の座標が一致しなかったら?そこには10隻の敵艦艇がいると見做すべきか?

うーん、その可能性も否定できないのが難しいところですね。普通考えたら、センサーの誤差とか、時間差による移動とかなんでしょうけど。

哨戒機を1機だけ飛ばしてたなら、その結果を絶対視すれば良いですけど、センサーが増えると、それぞれの探知情報の辻褄を合わせる作業が必要になりますね。

そう、入力されるソースが増えれば、航跡管理の負担が爆発的に増える。人間の手でやるにしても、機械で自動処理するにしても、情報の捌き方を改善しないことには、却って混乱を招き指揮統制の不全を生みかねないのだ。

意思決定サイクルを遅延させるの狙って、自分の意思決定が遅くなったら元も子もない……。

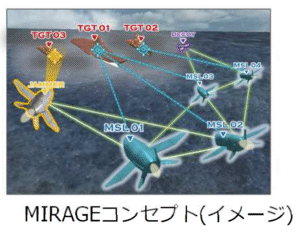

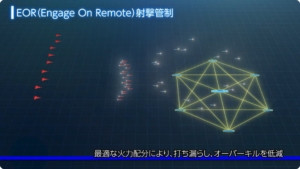

そう考えると、資料の中で謳っている「各無人アセットを一元的に管制するシステム」っていうのは、この指揮統制上の課題を克服するために考えられているんでしょうね。

無人アセットによる多層的沿岸防衛体制【SHIELD】の構築

(中略)

・そのため、令和8年度概算要求においては、1,287億円を計上してこれらの取り組みを進め、令和9年度中に無人アセットによる多層的沿岸防衛体制【SHIELD】を構築。

・また、これらの取り組みと並行し、各無人アセットを一元的に管制するシステムの早期導入も追求。

令和8年度概算要求の概要

ああ。InputとOutputを適時適切に出来るような、そういう新システムが必要だという事は、私が言うまでもなく皆分かっているのだよ。

広告

だが、ここでも、もう一つ課題が残る。それは通信経路の問題だ。無人アセットの情報を集約するシステムが手に入れば、従来とは比べものにならない膨大な通信量を捌く必要が出てくる。この通信量の増大に対応するのが大きな壁となる。

今のXバンド衛星じゃ絶対無理ですね……。

ウクライナ戦争では、Starlinkを用いて無人機の管制が行われているという。おそらくわが国でも、Starlinkや類似する衛星コンステレーション通信サービスにより、無人機の情報をやり取りすることになるだろう。

ただ、こうした通信サービスはまだ海外企業により整備・運営されているものしかないので、外国の都合により運用を左右される恐れがある。

ウクライナなんて、たびたびStarlikを止められて大変な目に遭ってるって言いますしね。国産でこういうサービスは出来ないものなんでしょうか。

一応、国内企業による同種サービスの構想は立ち上がっているようだ。だが、Starlink並みに衛星を打ち上げようとすれば、防衛予算程度では到底足りん。実現には時間も掛かるし、実現しても限定的な用途にしか使えんだろうな。

そのように、外国の都合で衛星を止められてしまった場合や、通信障害が発生してしまった場合には、計画通りに一元管理など出来なくなる。どうやってコントロールするかだな。

AIで自動操縦とか出来ないんですか?

UAVにはプログラム制御により、都度オペレーターが操舵しなくても良いものも少なくない。だが、それはあくまでプログラムであって、情勢に応じて適時適切な行動を取らせるようなものにはならない。

そういったものも技術的には可能だが、そのような高度な自律行動機能を組み込めば、使い捨てを前提とする無人アセットであるにも拘わらず、ミサイルより高価なものになってしまう。それでは意味が無いのだ。

……加えて言えば、自律兵器には倫理上の問題もありますからね。ISRを自動化するならともかく、攻撃まで全自動化というわけにはいかないでしょう。

自律型致死兵器システム(LAWS: Lethal Autonomous Weapons Systems)

一度起動すれば、操作者の更なる介入なしに標的を識別し、選択し、殺傷力を持って交戦することができる兵器システム。

兵器の運用が意図しない結果(戦争犯罪等)をもたらすリスクを有しながら、その場合の責任の所在が不明確になるなど、法的・倫理的問題を有するとされている。現時点では、何をもってLAWSとするのかの定義すら国際的な共通認識が形成されていないが、特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)の枠組みで規制に関する専門家会合が実施されるなど、規制する方向での議論が行われている。

通信を複数系統用意するとか、障害発生時には一元管理を諦めて現地の部隊指揮官に統制を任せるとか、仕組み作りが必要になりますね。

広告

無人アセットの柔軟性と有人アセットの役割

うむ。その仕組み作りを考える事は、無人アセットの運用態勢整備において不可欠だろう。

なにしろ、無人アセットは決して万能ではないからな。

そうですね。攻撃の破壊力の低さや、通信途絶時の能力低下は見過ごせません。

ああ。だがそれだけではないぞ。無人アセットには他にも多々弱点がある。少し考えてみろ。

えぇ、何ですかね?

無人アセットの特徴、特性を考えろ。

人が乗ってないことですね!

そりゃあ、そうだよ。そんなの当たり前じゃない。

……いえ、人が乗ってない、というのは決して軽視すべきではない特徴だと思います。

だから、通信が途絶しちゃった場合なんかに困るって話でしょ?

それもそうでしょうが、例え万全の態勢でも、無人アセットには出来ない仕事は沢山あると思いますよ。

たとえば、USVに国際法上の軍艦特権が与えられると思いますか?

軍艦……あー、そういうこと……?

第二十九条 軍艦の定義

この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいう。第九十五条 公海上の軍艦に与えられる免除

国連海洋法条約

公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。

話は軍艦特権に限りません。人がその場にいるからこそ有効に作用することは多々有るはずです。例えば、領域警備を無人アセットで代替可能だと水雷長は思いますか?

うーん、無線やスピーカーを通じて相手にメッセージは送れるだろうけど。やっぱり厳しいかな?

よい着眼点だ。外国軍艦が領海内に滞留し、なにやら不穏な動きをしている場合、無人アセットから退去要求を送るのもムダではないが、有人アセットが前に出た方が管轄権の主張に説得力を持たせられる。

ホテルや旅館の入口で、自動音声で出迎えてもいいが、従業員が直接出向いて挨拶をしに行った方がより丁寧な印象を与えるだろう?

そんな……ホテルと同じには出来ませんよ。

何も違わない。こういった問題は、まさしく印象の話だからだ。

仮に島嶼への敵兵上陸を許し、わが国の兵は1人も残っていないとしよう。わが国が島を埋め尽くさんばかりに無人アセットを徹底投入し、島内の敵兵の9割を掃討したところで停戦が成立すると、停戦時に島を占領していたのは、わが国か敵か。人間の存在は軽視出来ないのだ。

さらに言えば、無人アセットは運用の柔軟性にも難がある。

たとえば、自爆UAVの武器としての使い方は突入自爆しかないだろう?しかし、自爆攻撃は恐ろしく致死性が高い。威嚇射撃のような相手に危害を加えない形での武器使用となると、なかなか難しい。

有人アセットなら……確かに、威嚇射撃とか、停船させて立入検査とかも出来なくはないですもんね。

人が乗っていないというのは最大の利点だが、最大の弱点にもなりうるということだ。故に、無人アセットが有人アセットを代替するものだと、単純に考えるべきではない。

有人アセットも、それはそれで重要なんですね。どういう役割を果たすべきか、よく考えないと。

そのとおりだ。無人アセットの登場によって、我々はISRと攻撃手段について選択肢を大きく増やすことができる。従来、そうした役割に充当せざるを得なかった艦や航空機を解放できるのだ。しかし、そうやって手に入れた自由を何に用いるかを考えなければ、投資に見合ったリターンは得られないのだよ。

最後に付け加えると、この話は何も日本だけが取り組む話ではない。むしろ、諸外国の方が先行しているとすら言って良いだろう。

確かに。同じようなコンセプトで、我々がやられる側になる可能性は高いってことですね。対策を考えないといけません。

そう考えると、本当に大きな変革ですね……。

この記事では、令和7年8月に公表された防衛省の令和8年度概算要求について、次の内容を説明します。

- 無人アセットによる多層的沿岸防衛体制「SHIELD」

- 大量・多種の無人アセットによる索敵・波状攻撃による上陸阻止の試み

- 「勝ち筋」に入るために

- わが国の勝利は「現状を変更させないこと」

- 上陸させない、上陸した敵兵を枯らす

- 一大艦隊決戦は不要、上陸を試みる敵部隊をひたすらに損耗させることが重要

- 航空優勢・海上優勢の維持は不可能

- 覆せない数的劣位

- 現状、上陸阻止を志向すれば部隊は損耗し、継戦困難

- 損耗しても良い無人アセット無くして、上陸は阻止出来ない。

- わが国の勝利は「現状を変更させないこと」

- 無人アセットの特性

- 敵の圧倒的脅威下で活動可能

- オペレーターの養成コスト小

- 大量・長時間運用可能

- 予想される作戦様相

- 「嫌がらせ」のような波状攻撃

- 無人アセットの破壊力は小さく、大型艦艇を撃沈するような威力なし

- 大量・繰り返しての攻撃により小規模な損害を与える。

- 破壊力の大きい攻撃を支援

- 敵の意思決定サイクルを劣化

- 作戦継続の断念を強要

- 「嫌がらせ」のような波状攻撃

- 課題

- 指揮統制の問題

- 有機的な連携は困難

- 大量の無人アセットによる「情報の氾濫」をいかに捌くか

- 通信量の増大に対応出来るか、通信障害に対応出来るか

- 無人アセットの柔軟性と有人アセットの役割

- 現地に人がいないことは、最大の利点にして最大の弱点

- 指揮統制の問題

このページには防衛省をはじめとする、日本政府・官公庁のWebサイト、SNSアカウント等から転載されたコンテンツが含まれます。

転載にあたっては、「リンク、著作権等について(首相官邸)」「防衛省・自衛隊ホームページのコンテンツの利用について」「海上自衛隊ホームページのコンテンツの利用について」等に示される各省庁の利用規約を遵守しています。

コメント