この記事では、文書による命令等のプロセスについて、次の内容を説明します。

第1回

- 文書主義と組織運営

- 原則として文書による命令・報告に基づき、組織運営が行われる。

- 証拠性・同時性・客観性・保存性の利点のため。

- 組織を動かすには、組織的な検討を経て、適切な権限に基づく命令が必要

- 原則として文書による命令・報告に基づき、組織運営が行われる。

- 「上位者の仕事をする」ということ

- 指揮官が部下の提案を承認することで、命令が生まれる。

- 指揮官の命令を実際に作り発するのは部下

- 指揮官自身が能動的に命令を発すると

- 指揮官のキャパシティによる制約大

- 部下が育たず、指揮官が指揮不能になると組織が瓦解

- 指揮官が承認したことを明確にするために、文書が必要

- 指揮官が部下の提案を承認することで、命令が生まれる。

第2回

- 「文書」を巡る複雑な問題

- 海自での「文書」は状況により指すものが異なる。

- 「正式な文書」としての文書

- 「一般命令」や「通達類」など

- 経費の支出根拠になる。

- 艦長など官職印のある者(通常は1佐以上)だけが発簡できる。

- 発簡年月日と発簡番号が明記される。

- 「書面による情報伝達」としての文書

- いわゆる「報告資料」「実施要領」など

- 一定の体裁をもって、書面にまとめられている。

- 「正式な文書」のような効力は持たないが、情報伝達に用いられる。

- 「行政文書」としての文書

- 公文書管理法上の公文書

- 状況により、電子メール、写真、メモ書きなども含まれる。

- 保存や開示について法令を遵守する必要

- 「正式な文書」としての文書

- 文書について考える場合、どの「文書」を指すのかを明確に認識する必要

- 海自での「文書」は状況により指すものが異なる。

第3回

- 「行政文書管理の手引」を読み込もう。

- 「文書」の作り方

- 合議制

- 会議で意思決定する代わりに、関係者が順次案文に修正を加えることで調整

- Wordの設定

- 一般命令・通達類

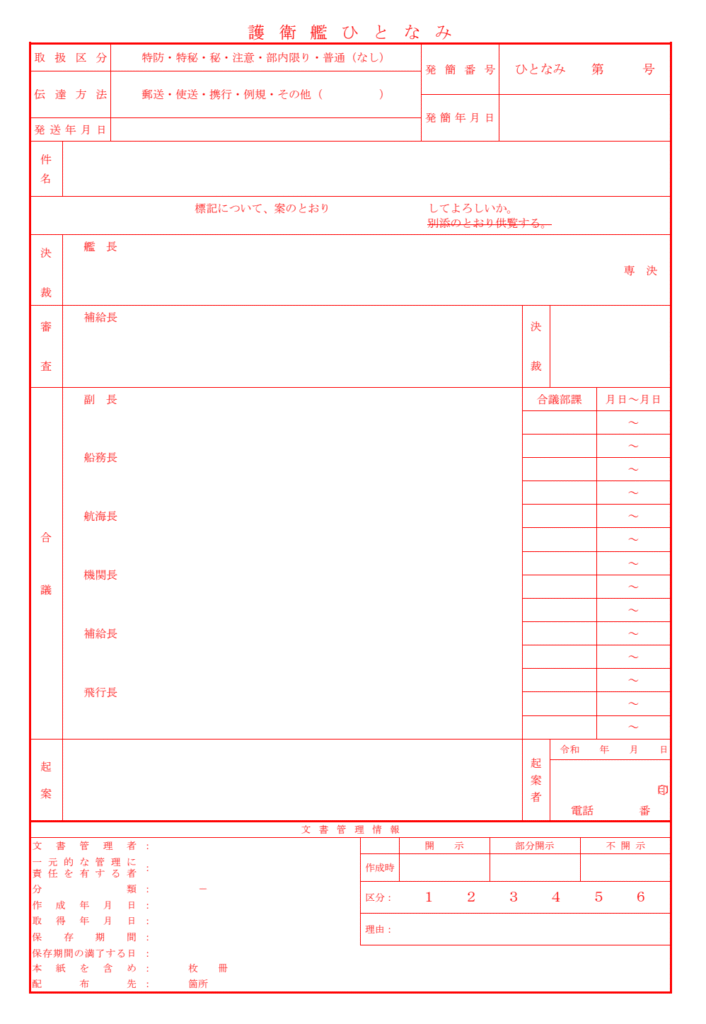

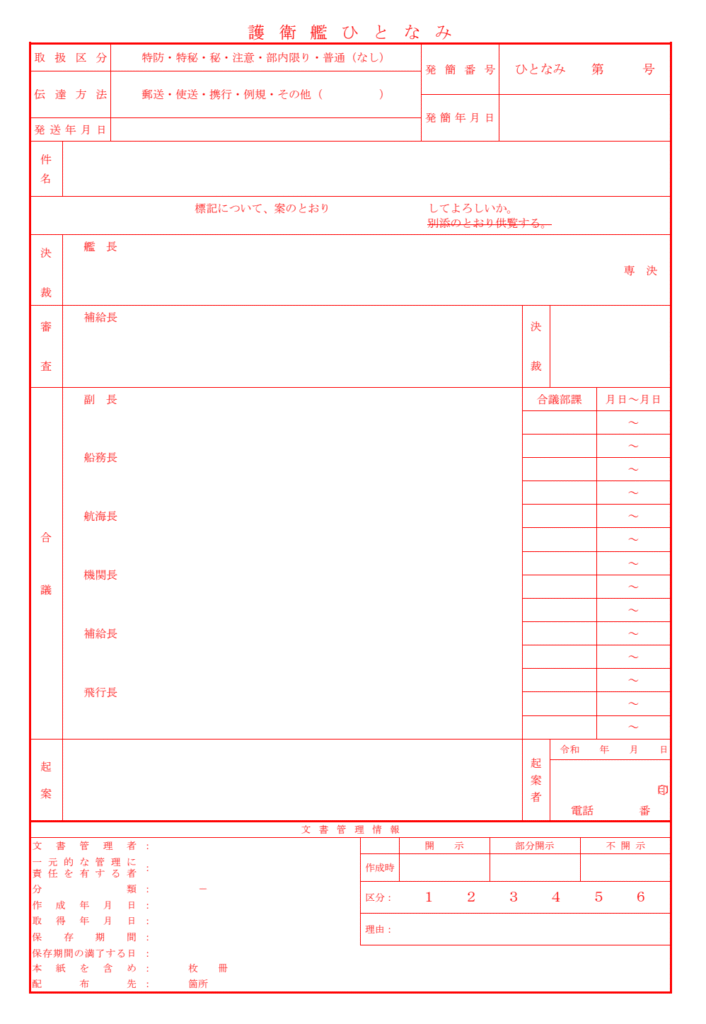

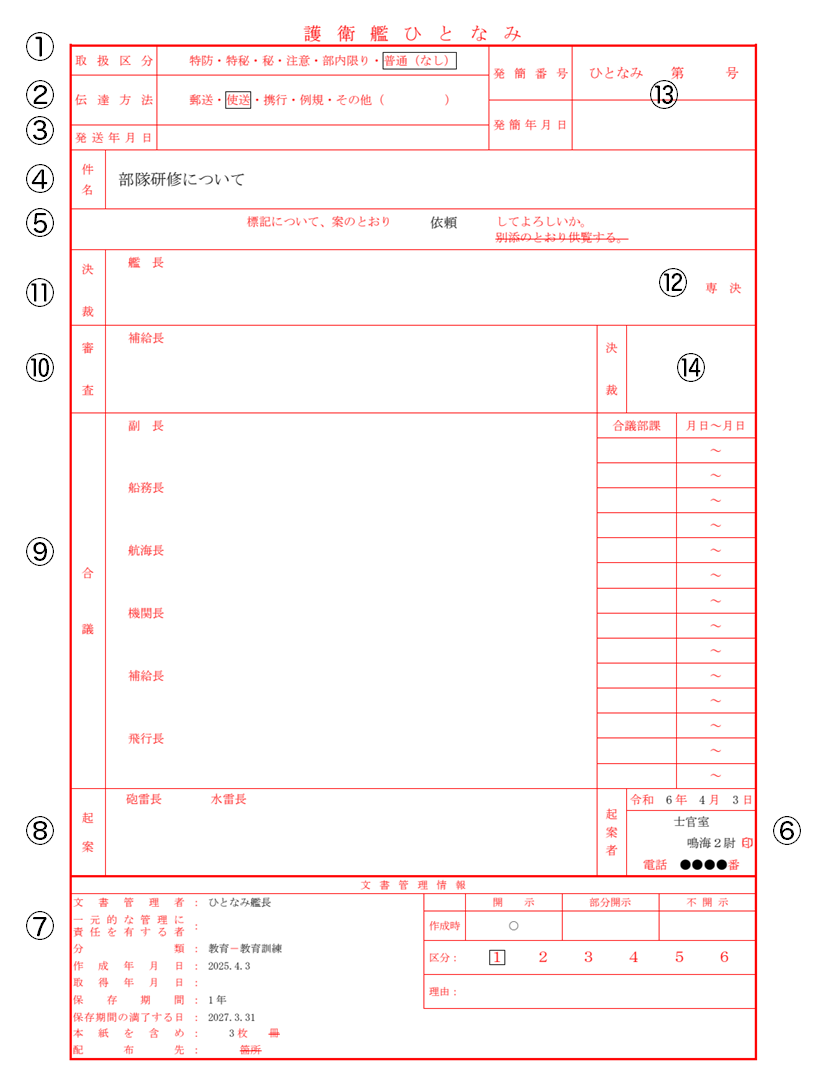

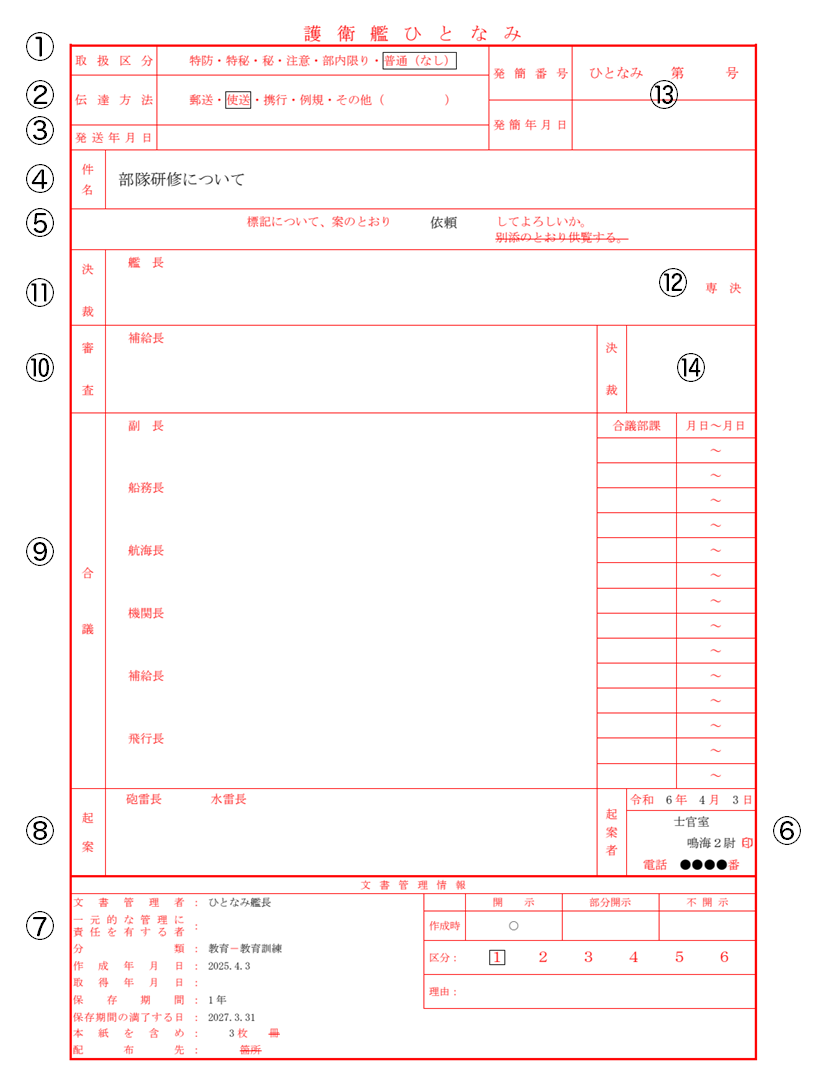

- 起案用紙を用いるのが特徴

- 訓練実施要領

- 合議制

水雷長 遠見1尉

水雷長 遠見1尉さて、じゃあいよいよ実際に文書を作ってみよう。

よろしくお願いします。

……と言いたいところだけど、最後にコレだけしっかり押さえておこう。

まだ何かあるんですか……。

「行政文書管理の手引」を読もう。

まぁまぁ、そう言わずに。

これから文書を作る上で、何度も壁にぶつかるはずだから。そういう時、必ず読むべき資料が用意されているんだ。

その名も、「行政文書管理の手引」!

もともとあった「海上自衛隊文書の手引」っていう資料に、保管や廃棄、電子決裁などなど最新のトレンドを盛り込んだ、ボクらの味方だよ。

うわっ、400ページ超もあるんですかコレ。。。

まあ、言いたいことは分かる。でも、この仕事を続けていくなら間違いなく必読書だよ。ボクは今でも月に2、3回はお世話になってる。

文書は規則が非常に複雑で分かりにくい。根拠文書を一つ一つ当たっていったら、いくら時間が合っても足りないんだ。

でも、手引にはそういった規則の内容がきちんと反映されているし、文書の例も記載されているし、規則にも書かれていないような慣習についてもそれなりに触れられている。

何より「なんでこんな書き方にしたんだ?」って言われたとき、「文書の手引も同じ書き方をしていました」って言えば、ほぼ100%納得してもらえる。

確かに……それは心強いですね。

「文書の手引は参考資料であって、根拠文書ではない」……と言うけど、ほとんどの人は手引までしか読んでないから!だからまずは手引をしっかり読み込むのが大事なんだ。

広告

文書を作ってみよう!

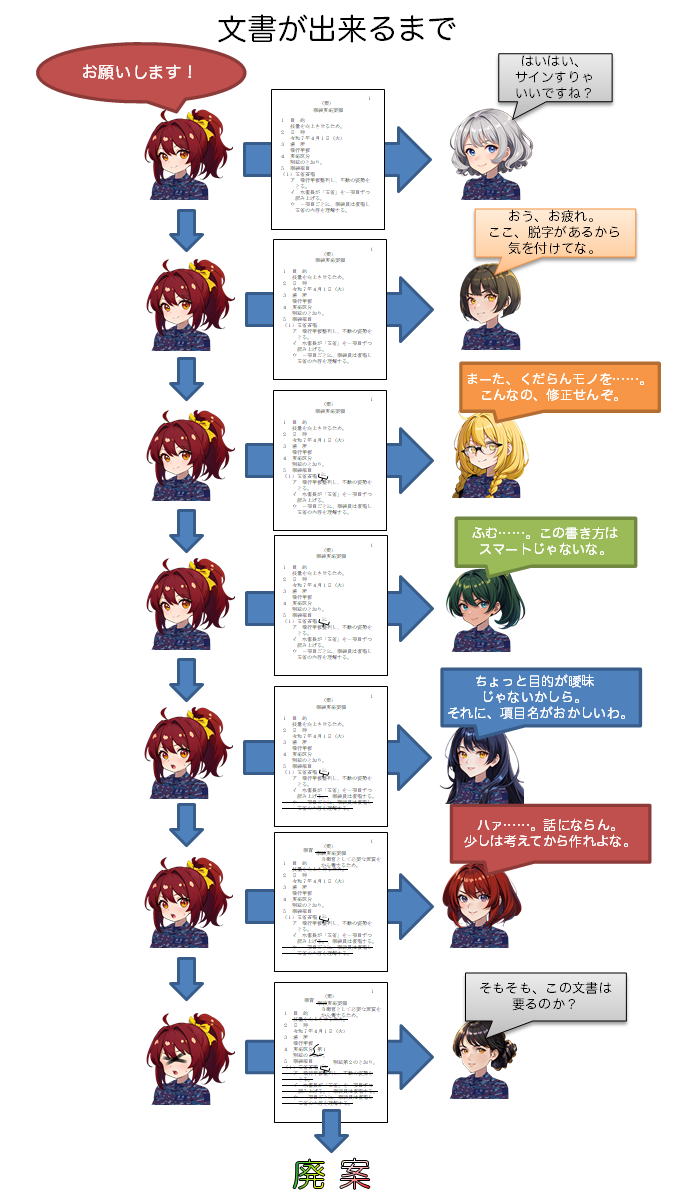

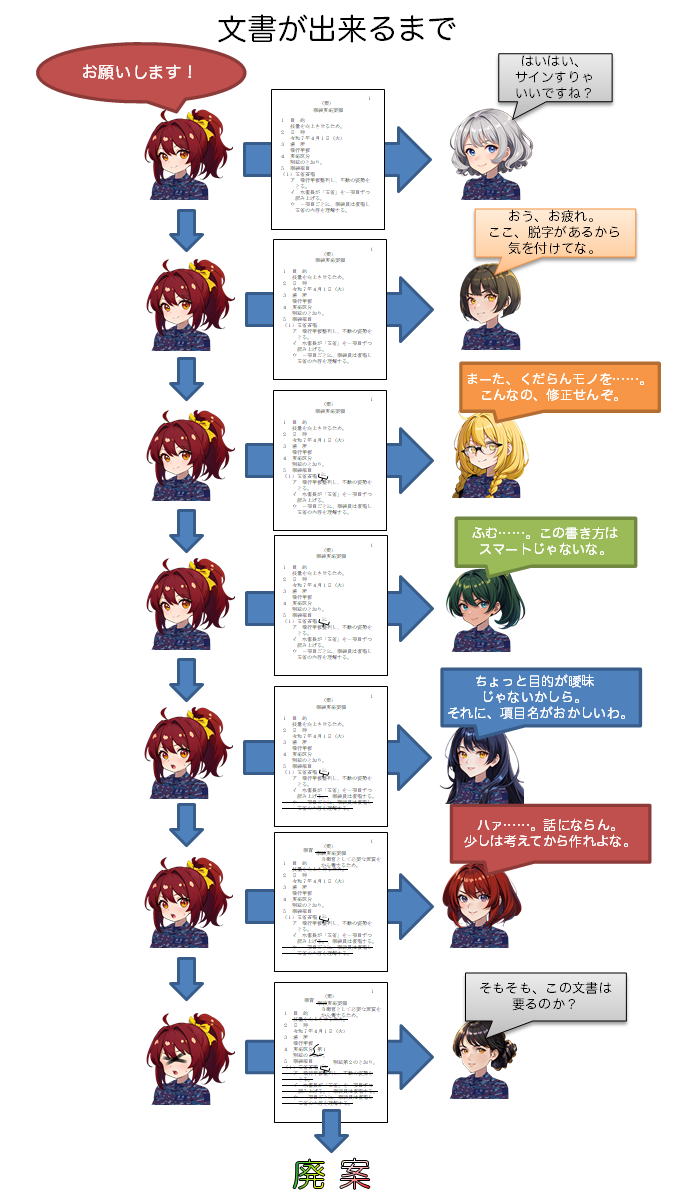

合議制:文書を作るプロセス

さて、じゃあ文書を作るわけだけど……。

文字を打ち込む前に、まずどういう流れで文書を作るのか知ろう。

まず、文書の作り方には2つある。

電子決裁システム(EASY)で作るか、紙で作るか、なんだけど、艦艇にはまだ電子決裁システムがきちんと入ってきてないから、ボクは紙で作るやり方しか知らないんだ。だから伝統的な、紙で作るやり方を説明するね。

文書の流れは……下の役職の人が案を作って、ちょっとえらい人に見てもらって、最終的に権限を持った人にOKを出してもらうんでしたね。

うん、そのとおり。

専門用語で言うと、起案・合議・審査・決裁という流れになるよ。

- 文書の案を作成する。

- 課(科)内で調整し、修正を経て、課(科)長の了解をもらう。

- 他課(科)に案を持ち回り、修正を経て、各課(科)長の了解をもらう。

- 文書の体裁が適切であることを、文書管理担当課の長に確認してもらう。

- 総務課(科)長や補給長が審査を行う。

- 決裁権を持った人物に、最終的な了解をもらう。

- 決裁後は、発簡番号の付与や浄書を行い、発簡の手続きを行う。

自分のセクションの中で調整を済ませてから、他のセクションと調整をするってことですかね?

うん。それが原則。他の課にわざわざ調整してもらった後で、「いや実はウチの課で了解が得られなかったので、やっぱり変えさせてください」っていうのはあんまりだからね。持ち回る前に自分のところで調整を済ませておくのは鉄則だよ。

「持ち回る」というのは……?

文字通り、文書を持って関係者のところを回ることだよ。

文書を作るときは、会議を開いて全体の合意を得て決定するってやり方も一応あるんだけど、実際にそんなことをやってるケースはほとんど無い。そんな時間ないからね。

だから、担当者が案を持参して関係者を訪問して回って、順次了解を得ていくんだ。途中、不都合があれば、各担当者が案文に修正を書き加えていく。

これを合議制と言うんだ。

あー、ドラマでサラリーマンが「稟議書が云々」って言ってるヤツですね。

一般社会の定義では、「合議」とは関係者が一堂に会して会議を行い意思決定することを指し、書面を回覧することで意思決定するやり方は「稟議」と言います。しかし、どういうわけか、海上自衛隊では後者のことを「合議」と呼んでいるのです。

ちなみに、合議の読みは「ごうぎ」が正しいのですが、「あいぎ」と発音する慣習があります。「化学」を「科学」と混同しないよう「ばけがく」と発音しているのと同様なのですが、ほかに「ごうぎ」と発音する単語が業務上登場するわけでもないので、由来は不明です。近年はそれを踏まえ「ごうぎ」と発音する人が多くなってきています。

しかし、そういう合意形成をするなら、最初の方に案を見た人は、後の人がどんな修正するか分からないじゃないですか。

そうなんだよね。だから、文書の根本を揺るがすような、大きな修正が必要になるなら、一から起案や合議をやり直す、ということになってる。

ただ、実際はそんなことをしてる暇が無いから、階級の低い人から回って、上の人の修正は受け入れるというのが一般的かな。

だから、合議が終わる頃には、文のほとんどに訂正線がついて、似ても似つかない文になってるというのもよくあるよ(闇)

広告

Wordのオススメ設定

じゃあ、書き始めを……と言いたいところだけど、

また、何かあるんですか?

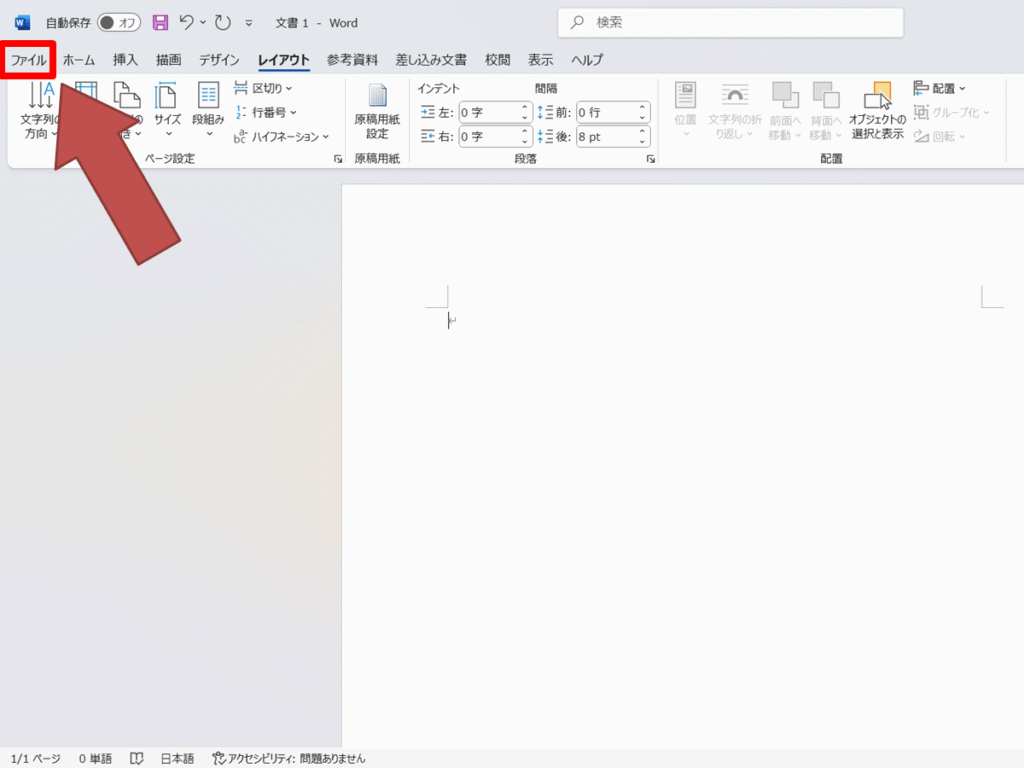

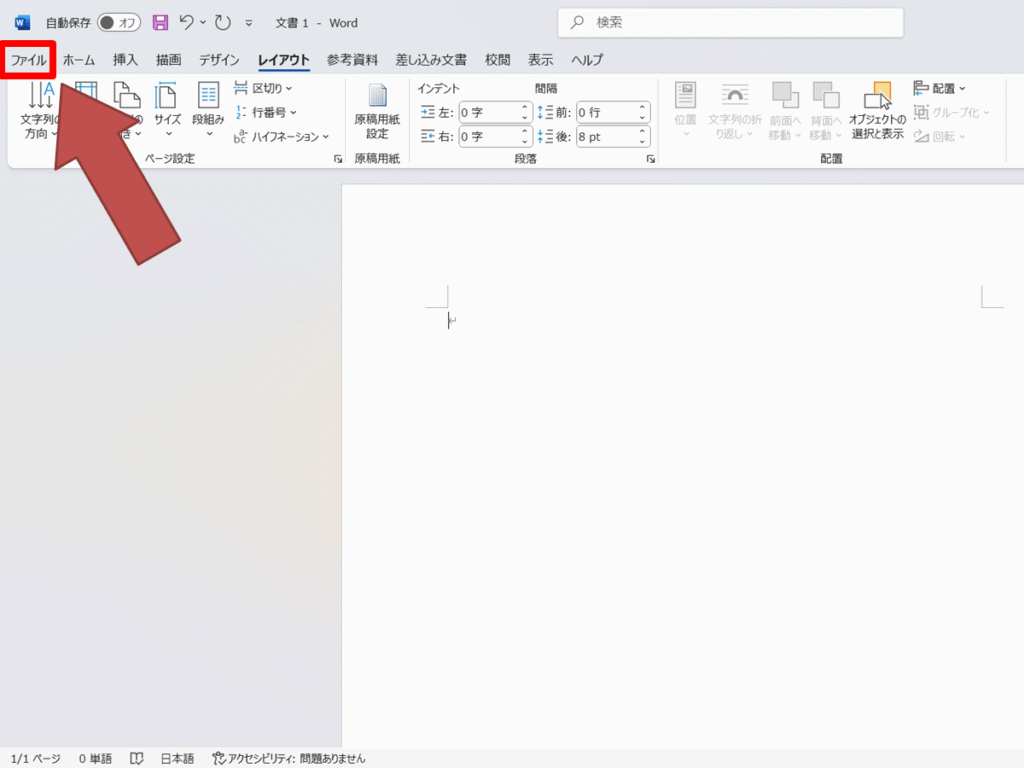

作業に取りかかる前にやっておくべきことがあるんだ。それがWordの設定だよ。

Wordはよく使いにくいと言われる。思い通りの体裁になってくれないからイライラする。でも、それは事前にきちんとツールの準備をしないでいきなり取りかかっていることなんだ。

私もWordってあんまり好きじゃないですよね。卒業論文書くときも、結構苦戦したんですよ。

でも、きちんと設定すれば、なんとかなるんですかね?

幾分かマシになる!

完全解決ではないんですね……。

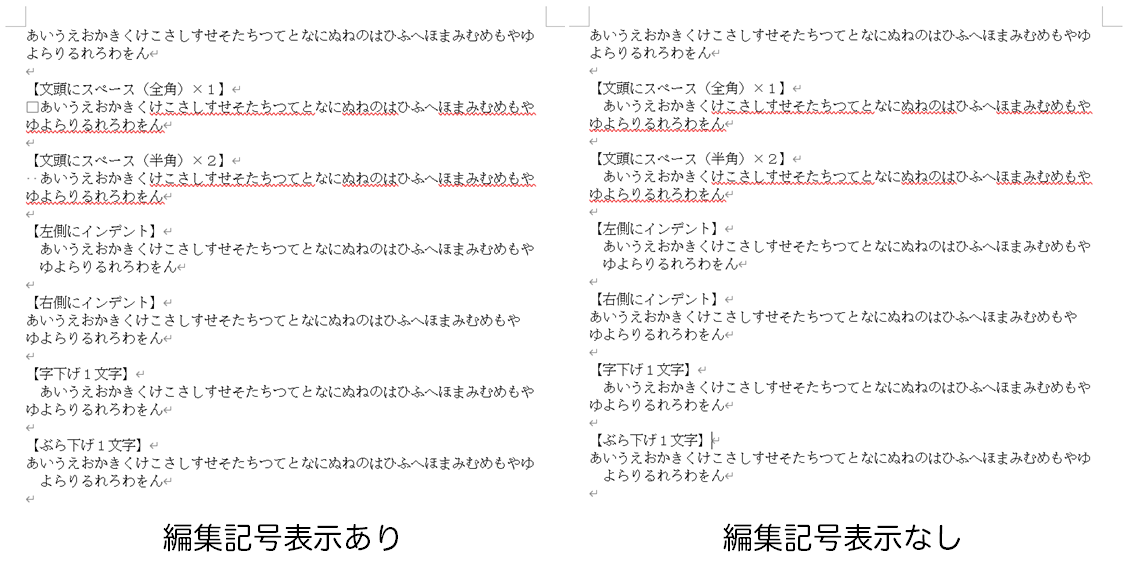

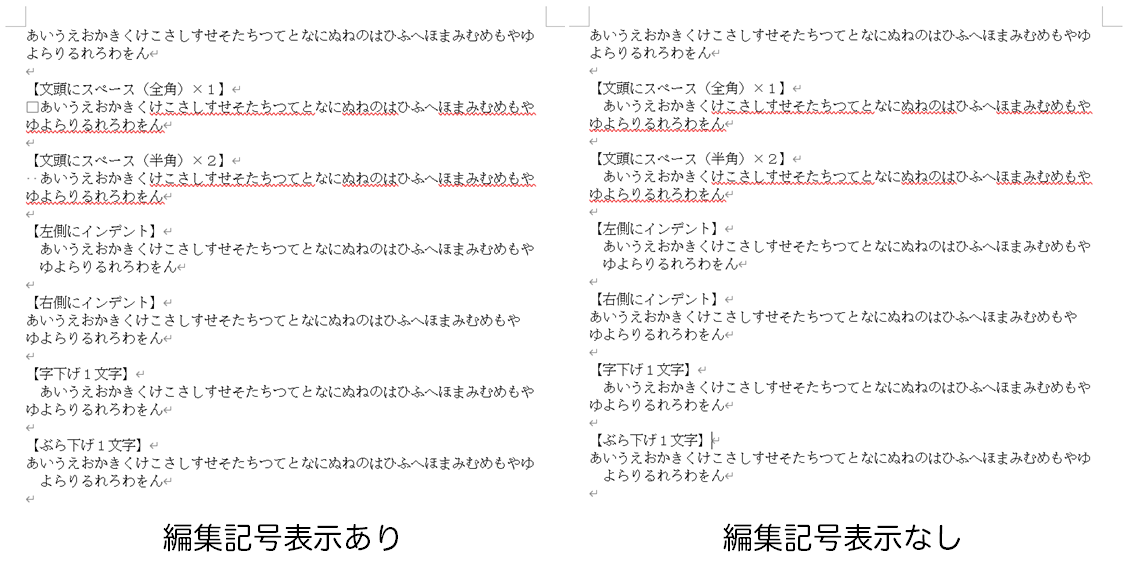

編集記号を表示しよう

まず、一番最初に取りかかるべきは、編集記号の表示。

編集記号って、アレですか?改行とかの。

そう。未来みたいな意識高い系は画面がゴチャゴチャするから嫌がるけど、編集記号はしっかり表示しておいた方がいいんだ。

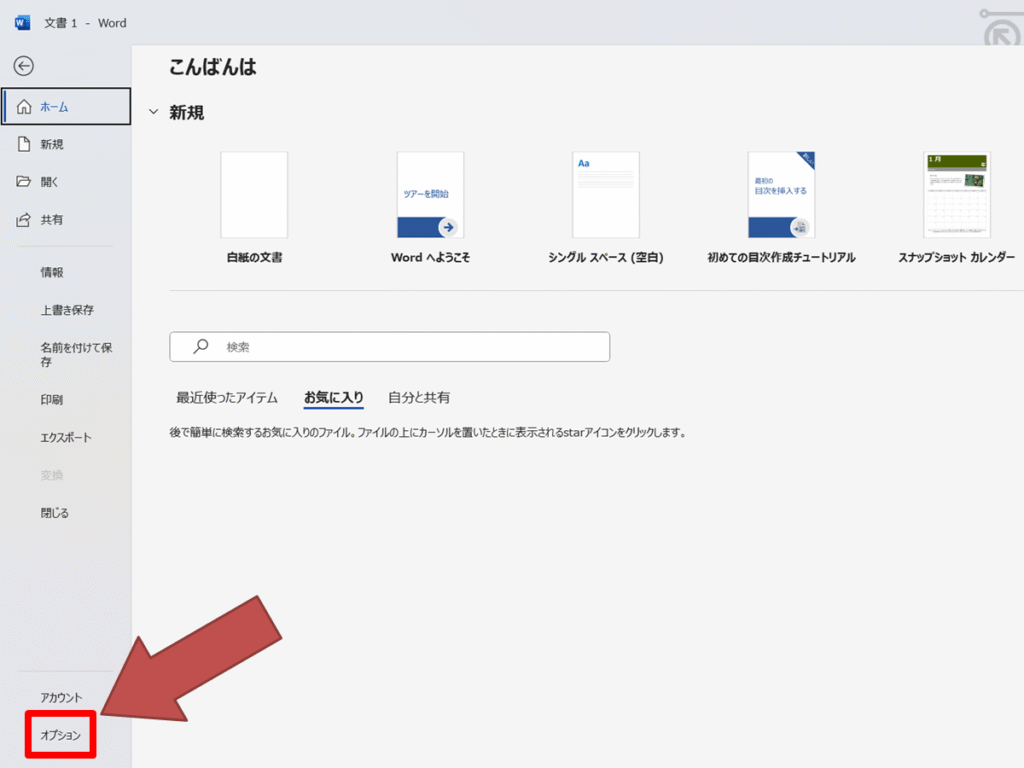

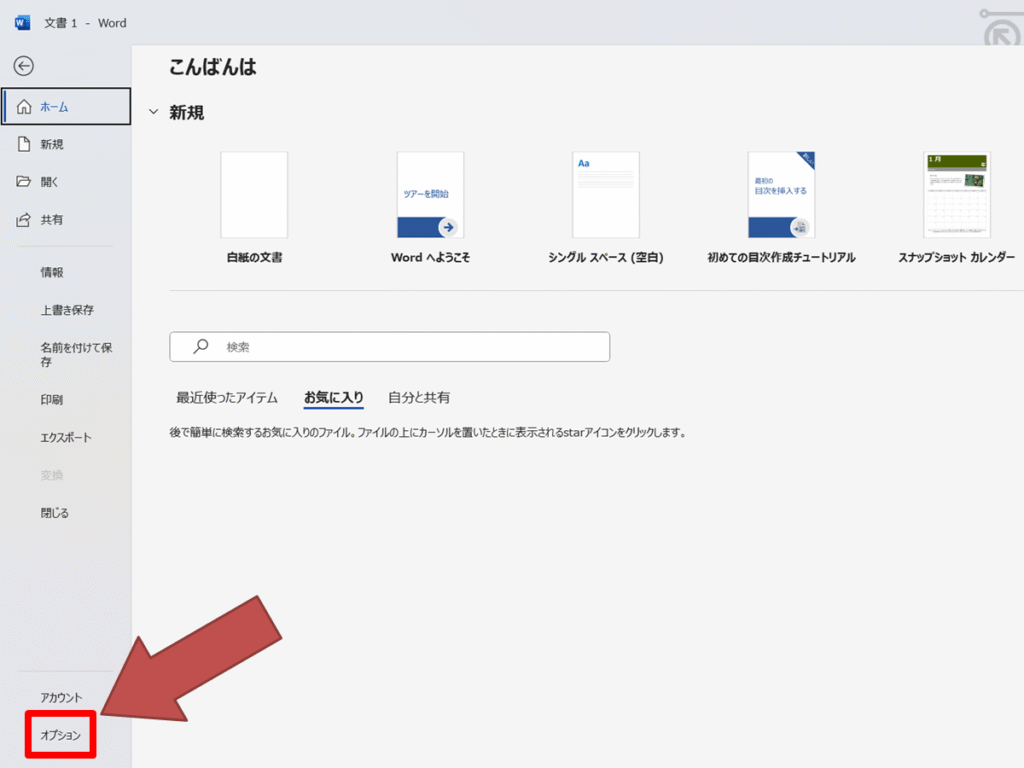

まあ、流石にこのあたりは分かると思うけど、一応教えておくと、まずWordを開いて一番左上の「ファイル」を選択する。

で、メニュー画面が開くから、一番左下の「オプション」をクリックする。

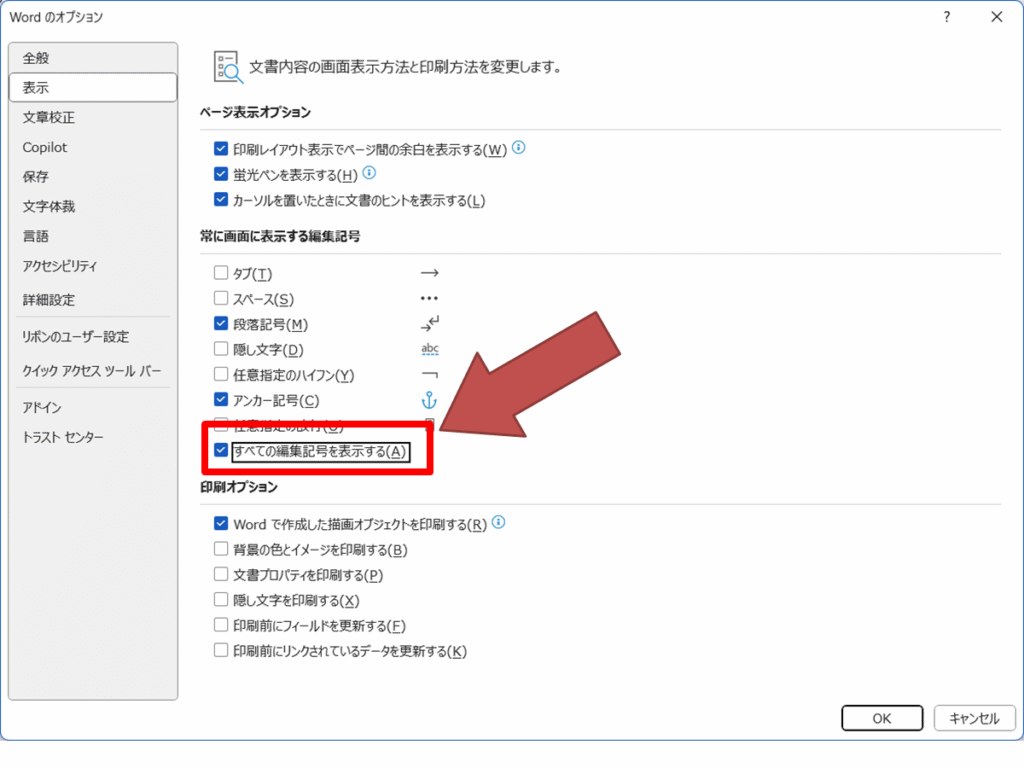

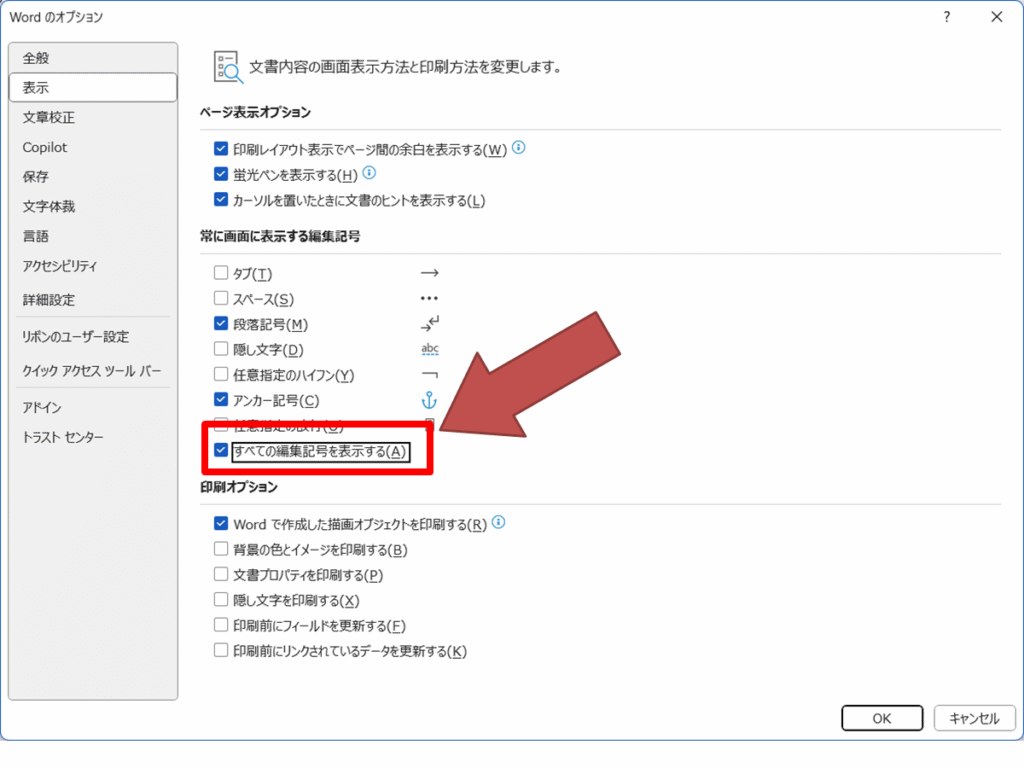

すると、オプションのウィンドウが開くから「表示」タブを選択し、「常に画面に表示する編集記号」から「すべての編集記号を表示する」にチェックを入れる。

これで、タブもスペースも、あらゆる編集記号が表示されるようになるんだ。

まあそれは分かるんですけど。そんなに大事ですか?コレ?

それが大事なんだ。と言うのも、行政文書は体裁が何より尊ばれるからね!余白やフォントがきちんとしてるのは当たり前。空白を何文字分挿れるか、インデントは何段分下げるか、このあたりが出来てないと、それだけでアレコレ言われるんだ。

うちの副長なんて、ちょっと長い文書見せると斜めに見るからね。

はい?

斜めから見る

主に射撃幹部が用いる(圧倒的偏見)、文書の体裁確認法。文書が長くなり、入れ子構造が複雑になると、インデントの量に誤りが生じやすくなり、またその看破が難しくなる。そこで、紙面に対し鋭角的な角度で見ることにより、文字が圧縮され、インデントの誤りを看破することができる。

圧縮の視覚的効果は他の分野でも活用されている。例えば水測員はLOFARグラム(パッシブソーナーの周波数解析の結果を示す、縦軸 時間・横軸 周波数のグラフ)を斜めに見ることがあるが、雑音に埋没した信号を発見するための手法(時間を圧縮すると、雑音に比べわずかに信号強度が強く継続性のある信号が浮かび上がる)として定着している。

なお、船務長の先野1尉はインデントの確認が必要になった場合、定規を用いる。

何やらよく分かりませんが、分かりました……。

Wordの厄介なところは、いろんなお節介機能があること。ふとした拍子に勝手にインデントが入ってしまったりする。しかもパッと見は空白が入ってるのと見分けが付かない。

編集記号を表示していると、なんでそこにスペースが入っているのかがわかるんだ。

表示しない場合は、空白がどのような理由で表示されているのか看破できない。

あー、よく見たらスペースは□とか・で表示されるんですね。コードする時ならいざ知らず、Wordではそんなこと気にしたことも無かったです。

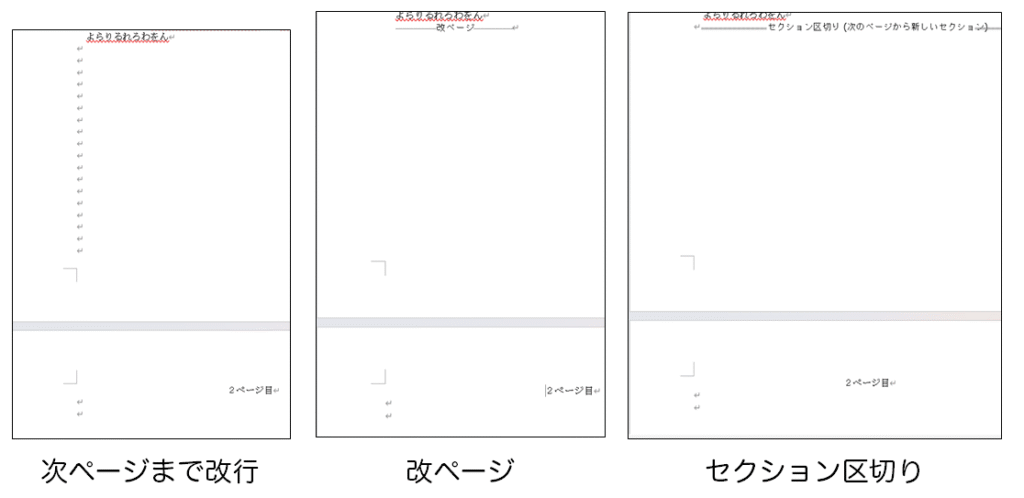

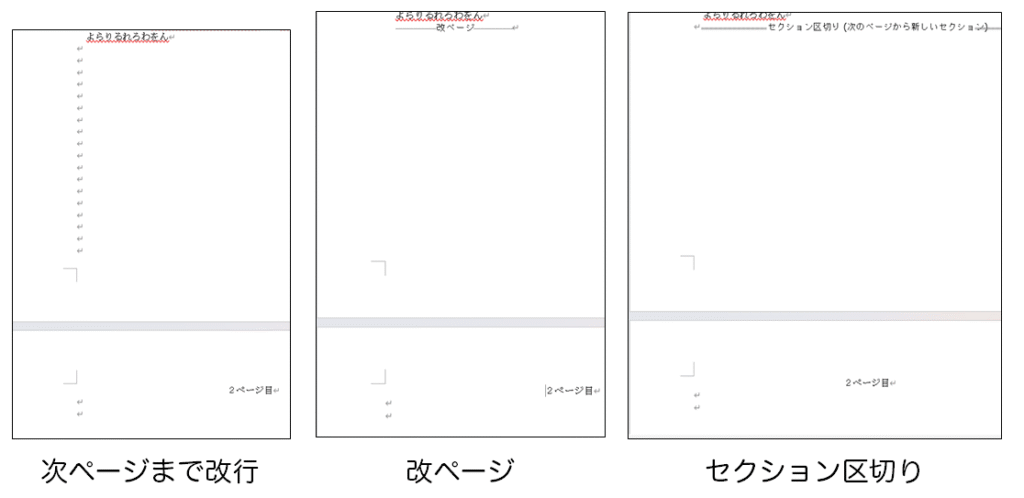

もう一つ重要なポイントとして、改ページやセクション区切りが明示されるというのも見逃せない。

本題から逸れるから今回は深掘りしないけど、改ページやセクション区切りは文書を効率よくキレイに作る上で、避けて通れない話なんだ。

はぁ、そうですか……。

フォント・余白・文字数を変えよう。

さて、編集記号が表示できるようになったら、文書のデザインを変えていくよ。

まずはフォント。海上自衛隊では、行政文書に使用するフォントはMS明朝が標準とされているんだ。

ところが、文字を打ち込む度にフォントを設定しても、ふとした拍子に他のフォント(游ゴシックなど)に戻ってしまう……。

だから、文書のデフォルトのフォントを変えてやる必要があるんだ。

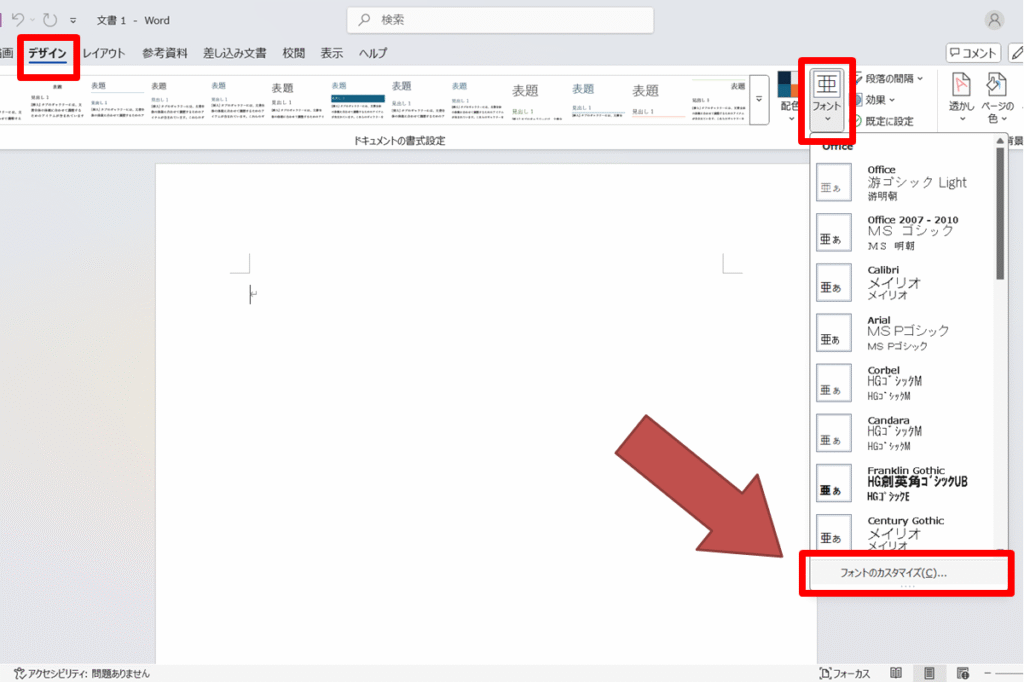

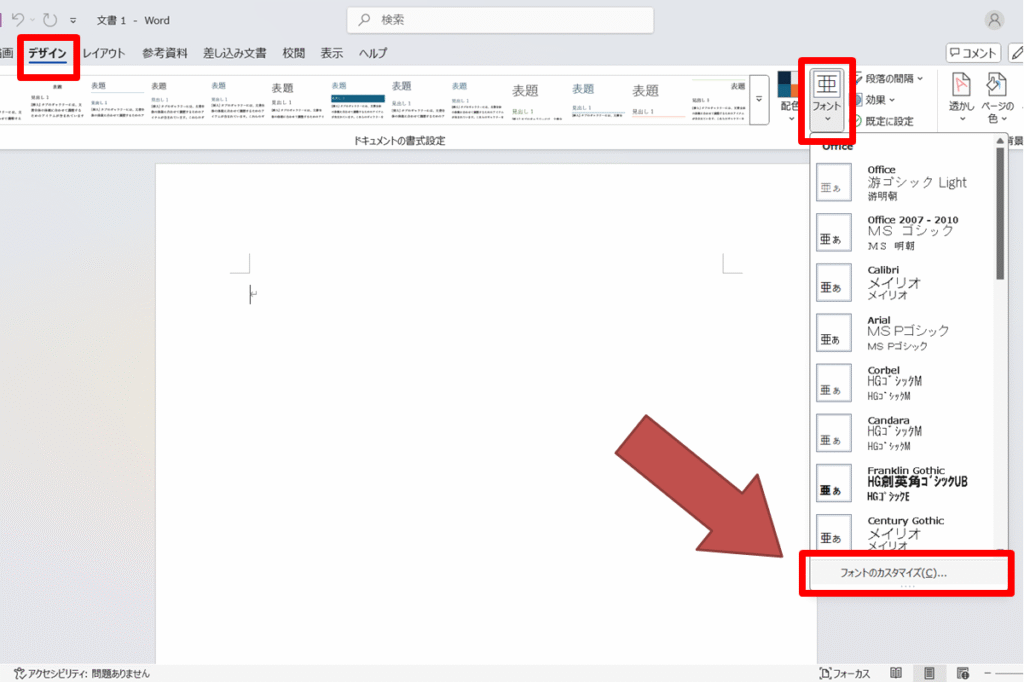

上のメニューから、「デザイン」タブを選択して、右側にある「フォント」を押すんだ。そうするとリストが出てくる。でも本文も見出しも和文も英文も全部MS明朝なんて設定はないから、「フォントのカスタマイズ」を選択する。

フォントの選択肢が出てくるから、全部「MS明朝」にしてやればいいよ。

行政文書はMS明朝を使うのが当たり前……なのですが、MS明朝は必ずしも優れたフォントとは限りません。MS明朝は線が細いため、ディスプレイで表示した場合や画像化した際に線がかすれてしまうことがあります。また、可読性への配慮も十分ではなく、字として認識しづらいと感じる人も少なくありません。

近年ではこうした問題に対応するため、「UD デジタル 教科書体」や「BIZ UD明朝」のようなユニバーサルデザインフォントが開発され、民間では利用されるようになってきました。行政文書においても、こういったフォントが公に用いられるようになることを願います。

続いて、余白の設定。

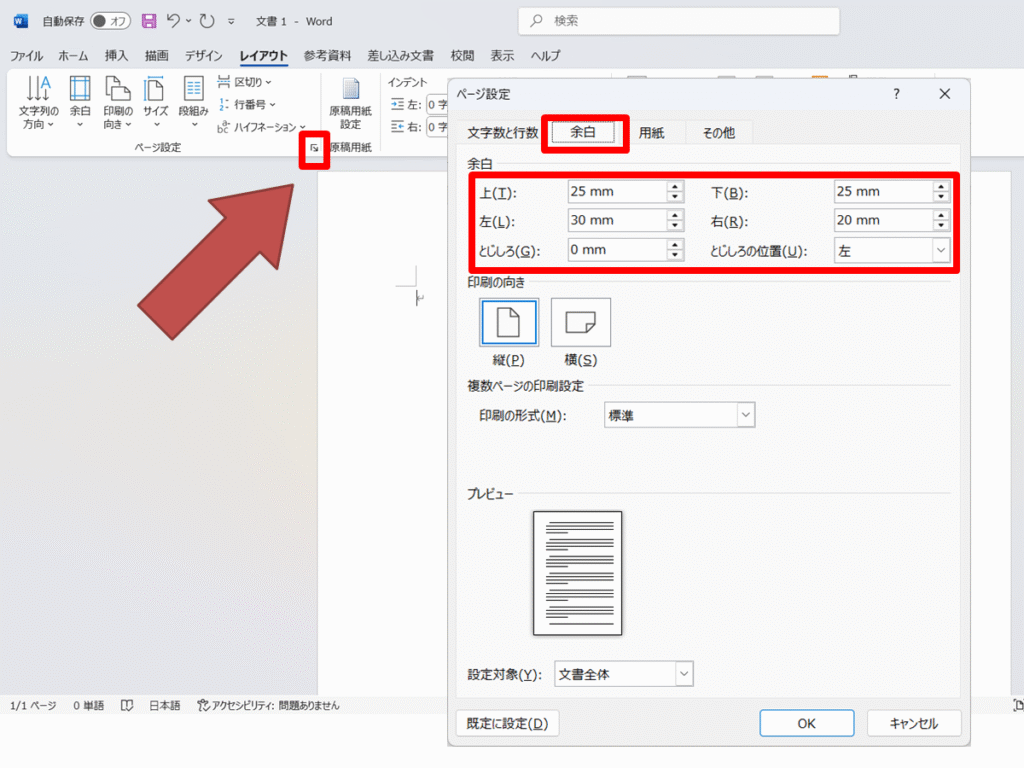

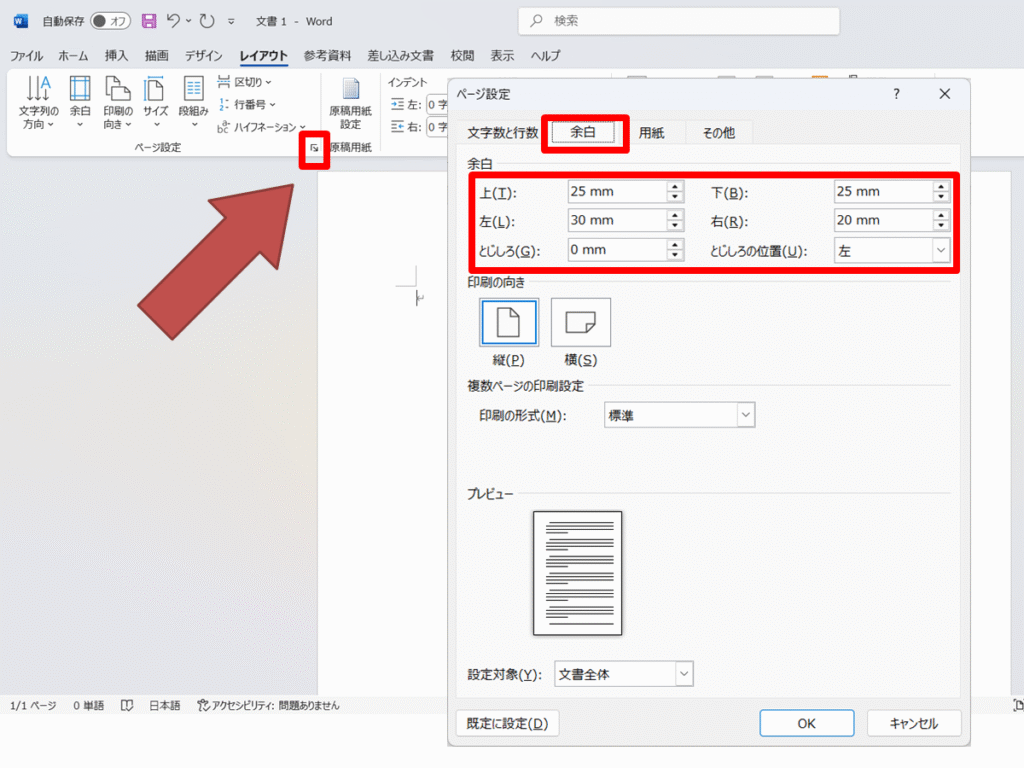

文書の余白は、縦のA4用紙に対して上25mm 下25mm 左30mm 右20mmと決まってる。

えぇ、なんで左右非対称なんですか。気持ち悪い。

ファイリングするときに左側には綴じ代が必要になるからだね。

そしたら裏はどうするんです?

そもそも両面印刷を想定していないけど、実際はやるんだよね。

そういう場合、綴じ代を設定する機能を使って左右20mmずつの余白に綴じ代10mmを確保する、という宗派があれば、規則は規則だからと裏面も左30mm 右20mmで押し通す宗派もある。

不毛だ……。

余白を設定するには、上のメニューから「レイアウト」タブを開いて、「ページ設定」の右下にある詳細のアイコンをクリックする。

ページ設定ウィンドウが開くから、「余白」タブを選択して、余白を入力するんだ。

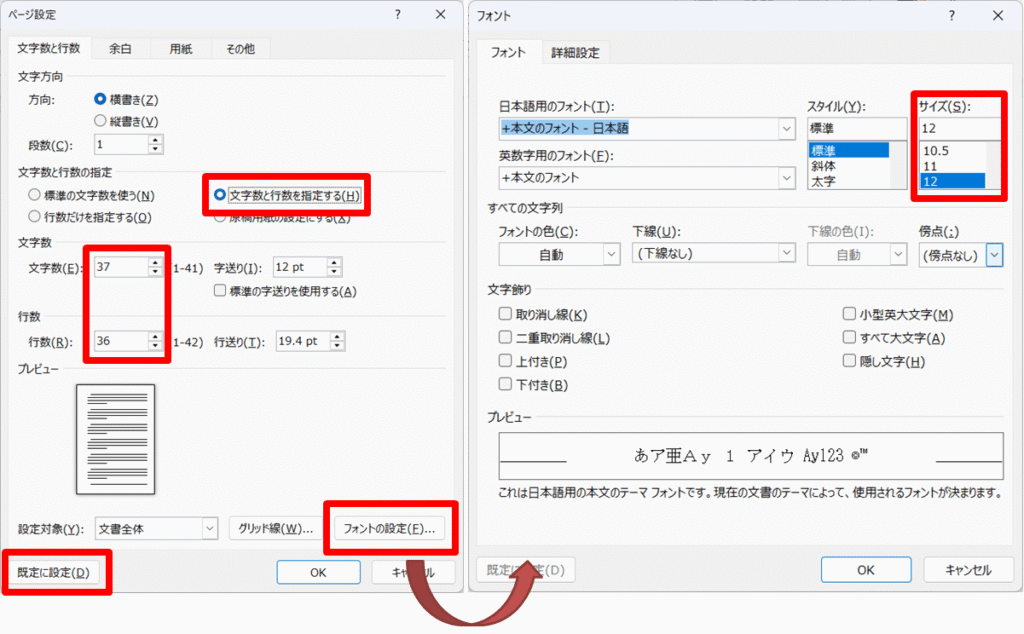

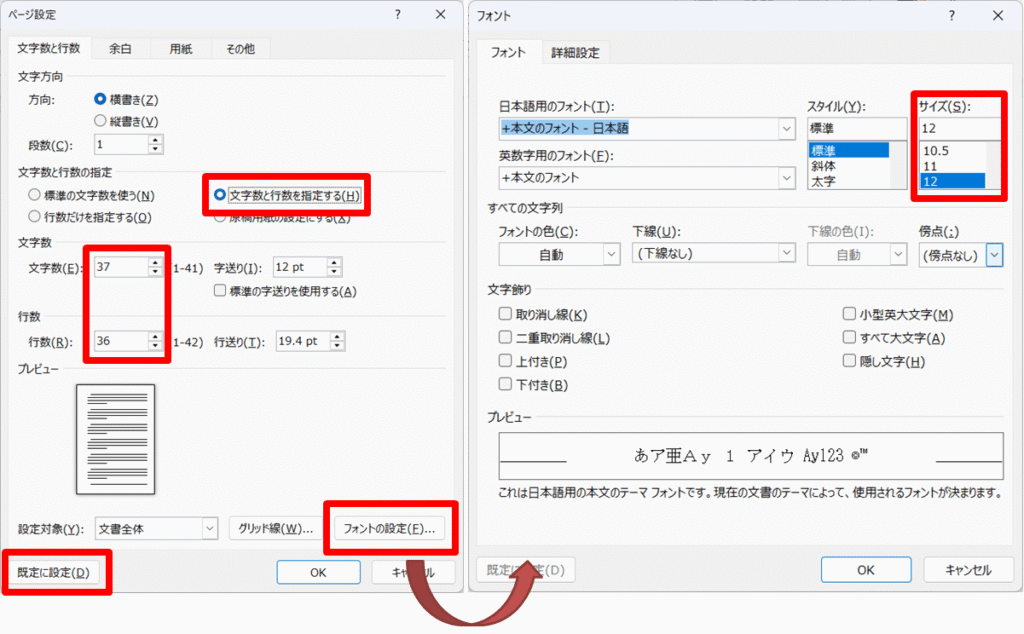

そのまま、文字数の設定に移るよ。

文字の大きさは12ポイントで、37字×36行と決まってるよ。

へぇ、文字サイズ結構大きいですね。

Wordの初期設定だと10.5ポイントですよね?

うん。正直ちょっと大きい気がする。

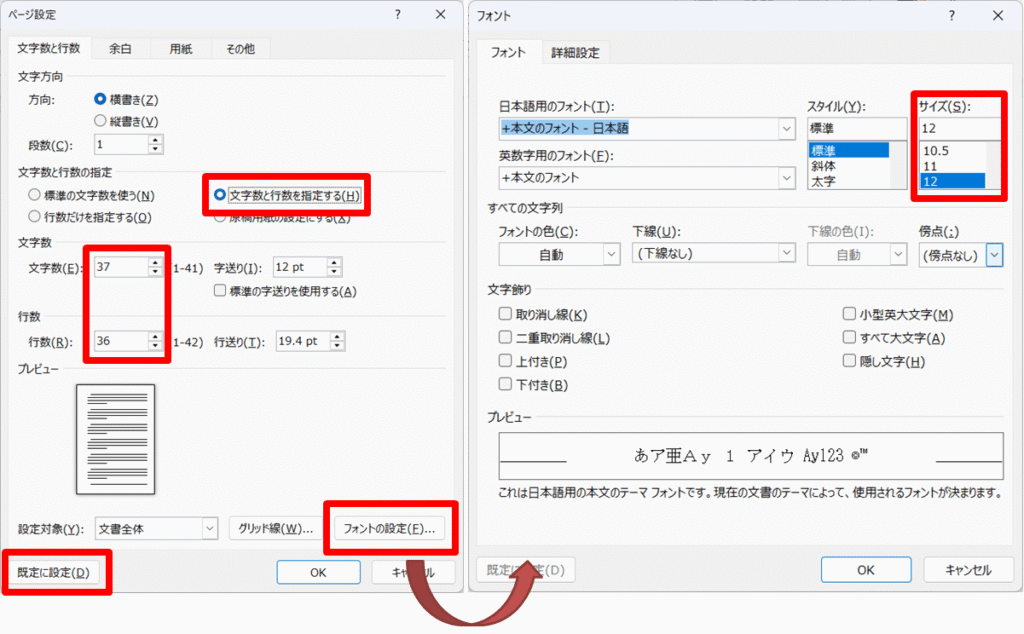

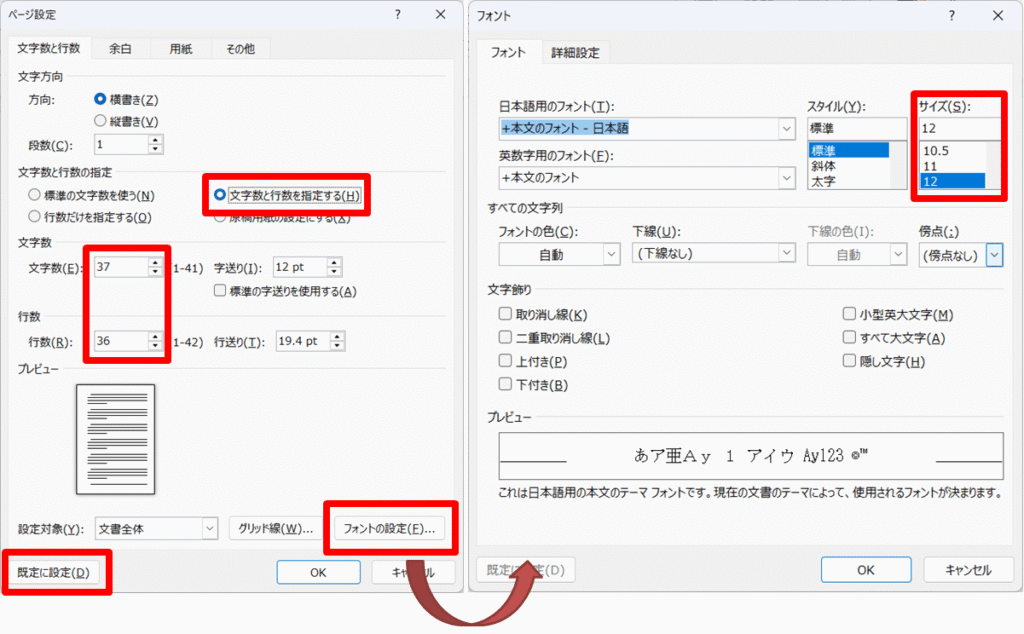

さて、設定するには余白設定で開いたページ設定ウィンドウから、「文字列と行数」タブを開きなおす。

文字数を入力する前に、まずは文字の大きさを選ぶ。右下にある「フォントの設定」ボタンをクリックするとフォントウィンドウが開くから、「サイズ」に「12」と入力して「OK」ボタンを押す。

で、文字数の設定。ページ設定ウィンドウの「文字数と行数の指定」で「文字数と行数を指定する」を選ぶ。まあ、何もしなくても1行あたりの文字数は37字になってるはずだから、「行数だけを指定する」でもいいけど。そうしたら、文字数を「37」、行数を「36」にするんだ。

これでOKを押せば、この設定は適用される。

ただ、この設定はもう今後ずっと使い続けることになるから、左下にある「規定に設定」をクリックしてしまうことをオススメしてるよ。これをやっておけば、次に新規Wordファイルを作ったとき、最初からこの設定が適用されるから。

まあ、面倒ですけど、これやっておけば後は考えなくていいんですもんね。

広告

一般命令・通達類の構成

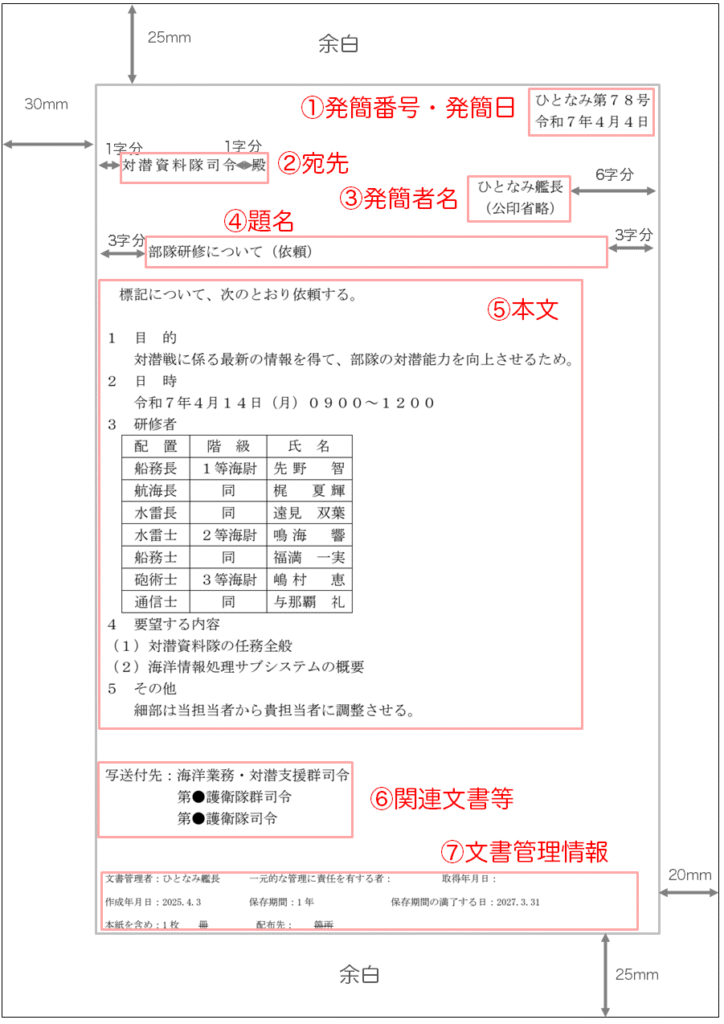

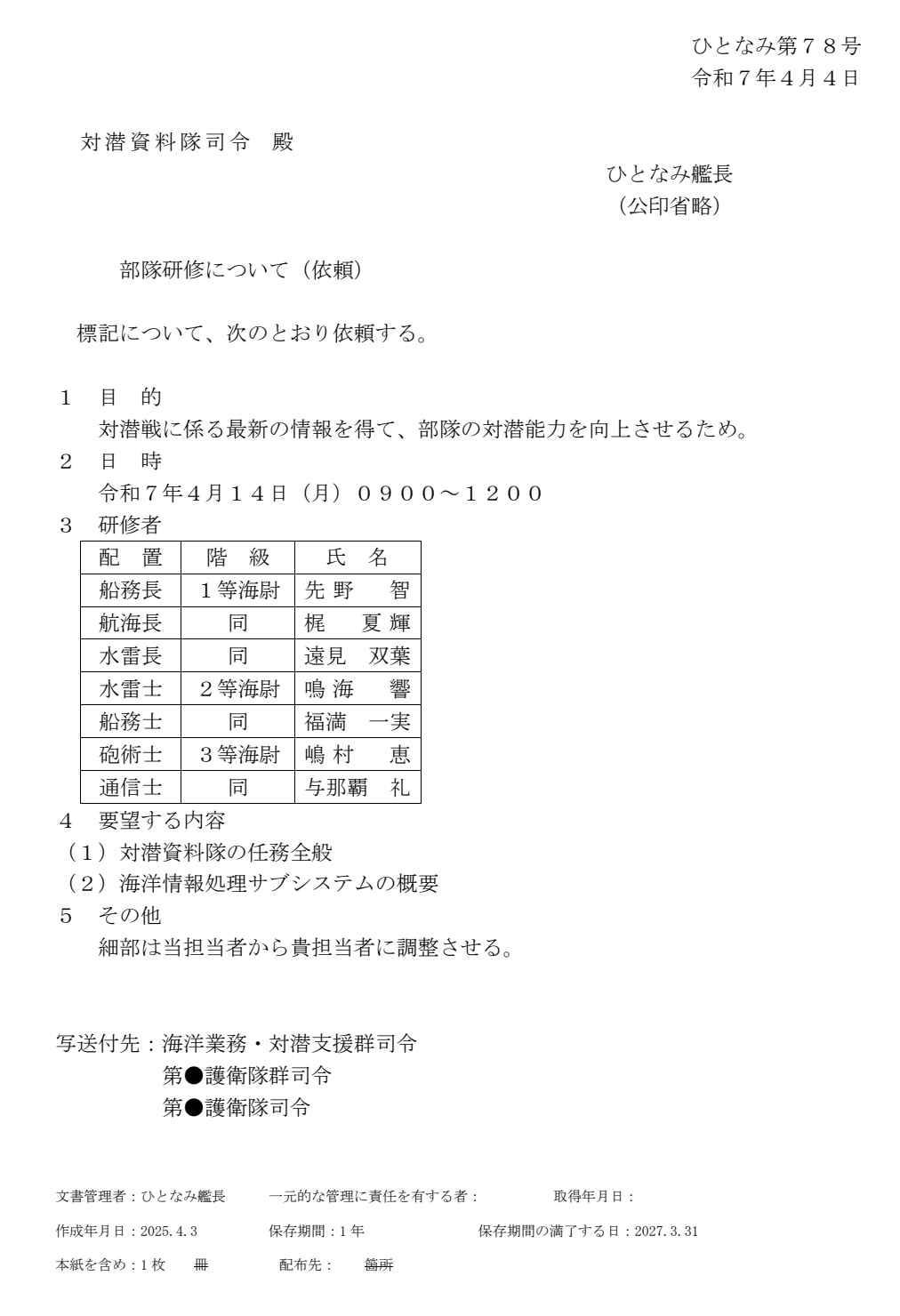

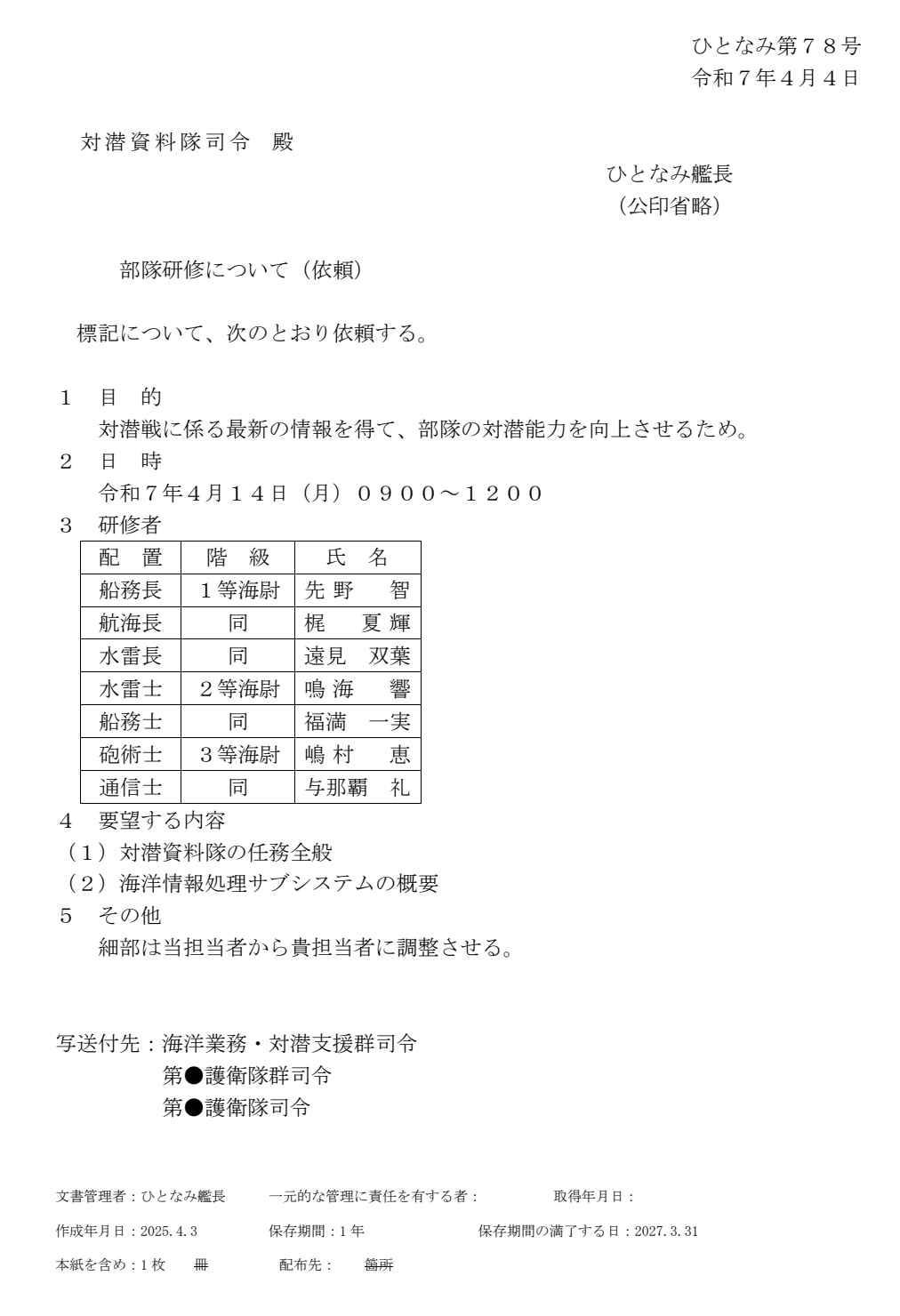

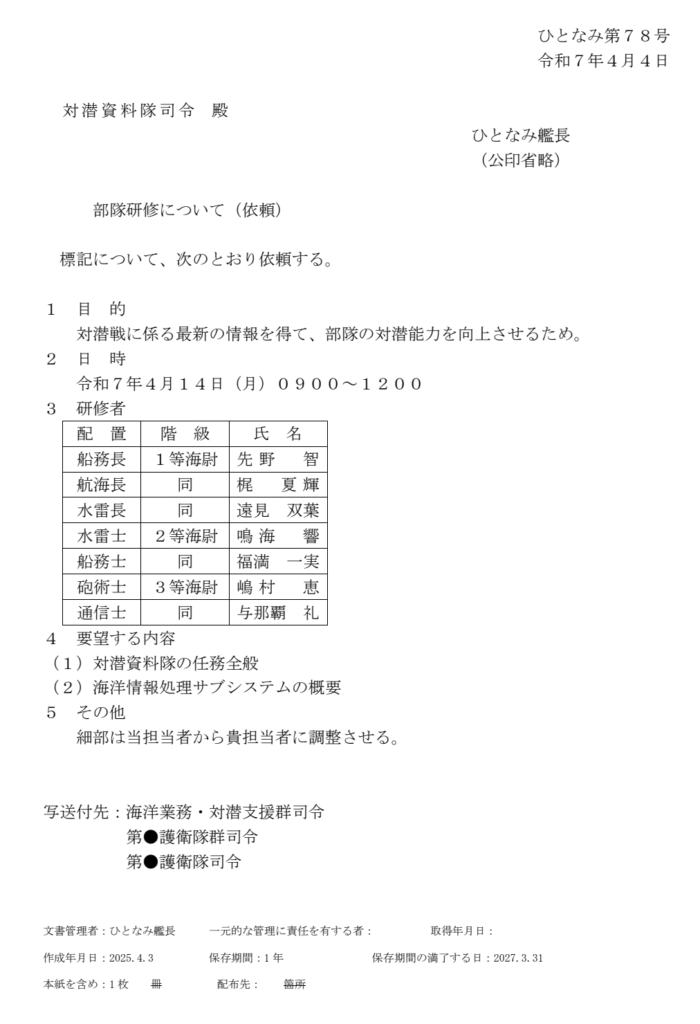

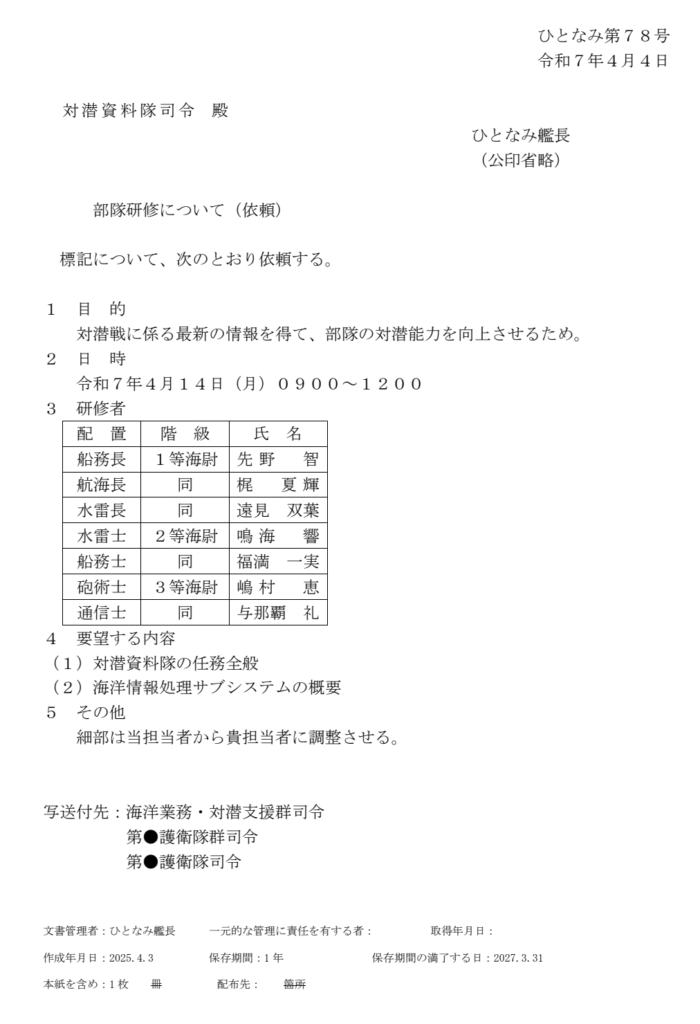

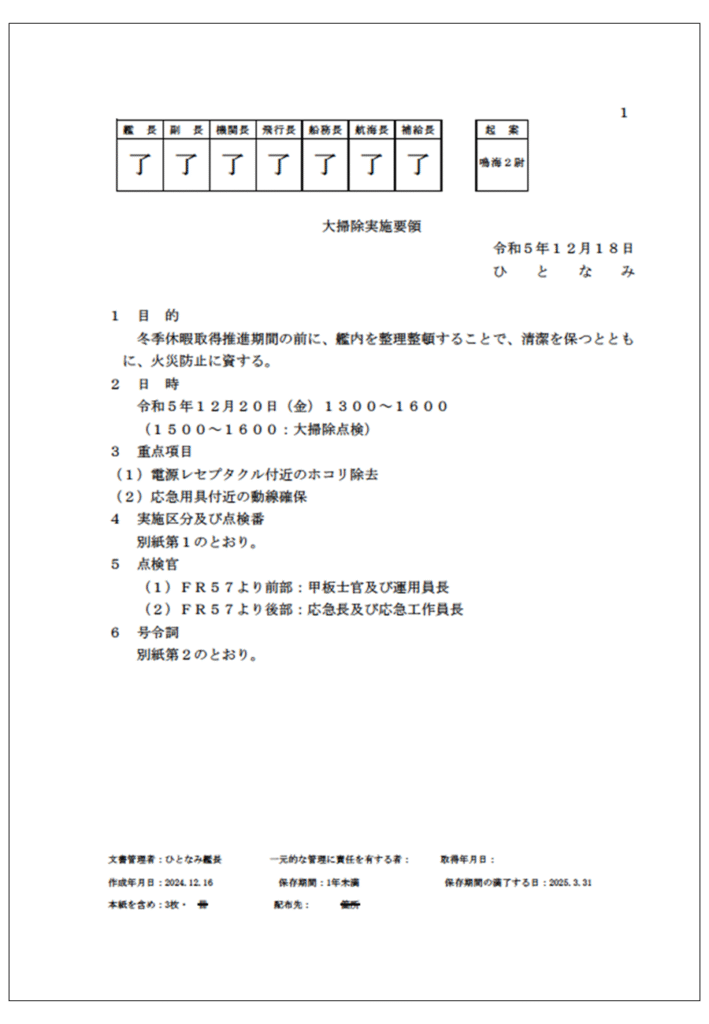

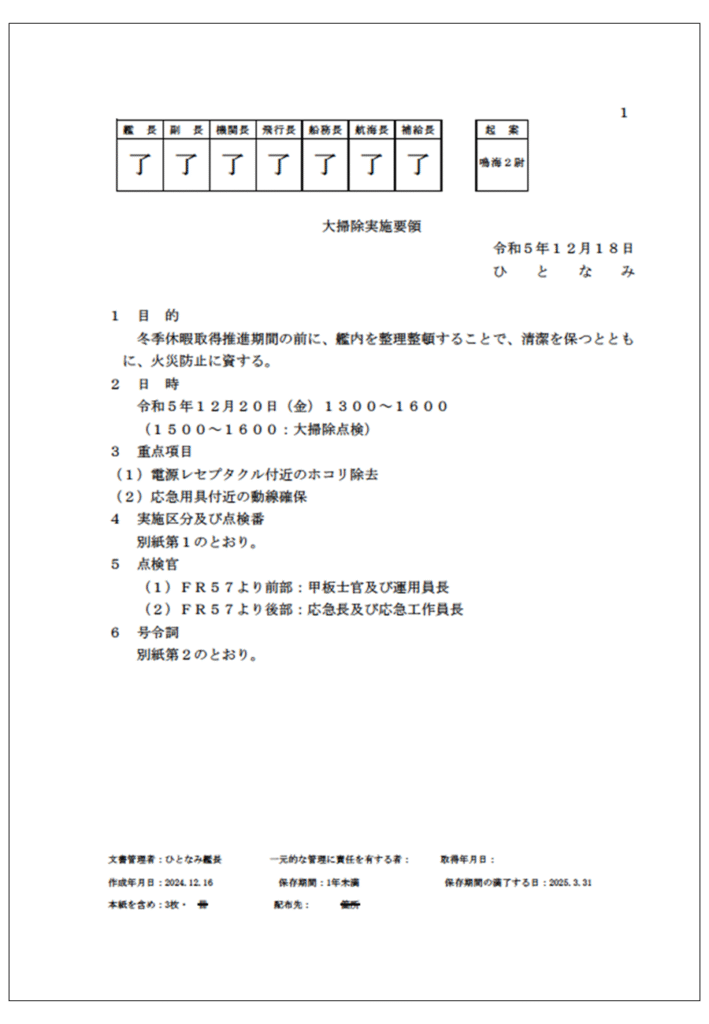

さて、文書作成全体の流れが分かったところで、次に文書の構造について教えるね。基本中の基本、一般命令や通達類から。

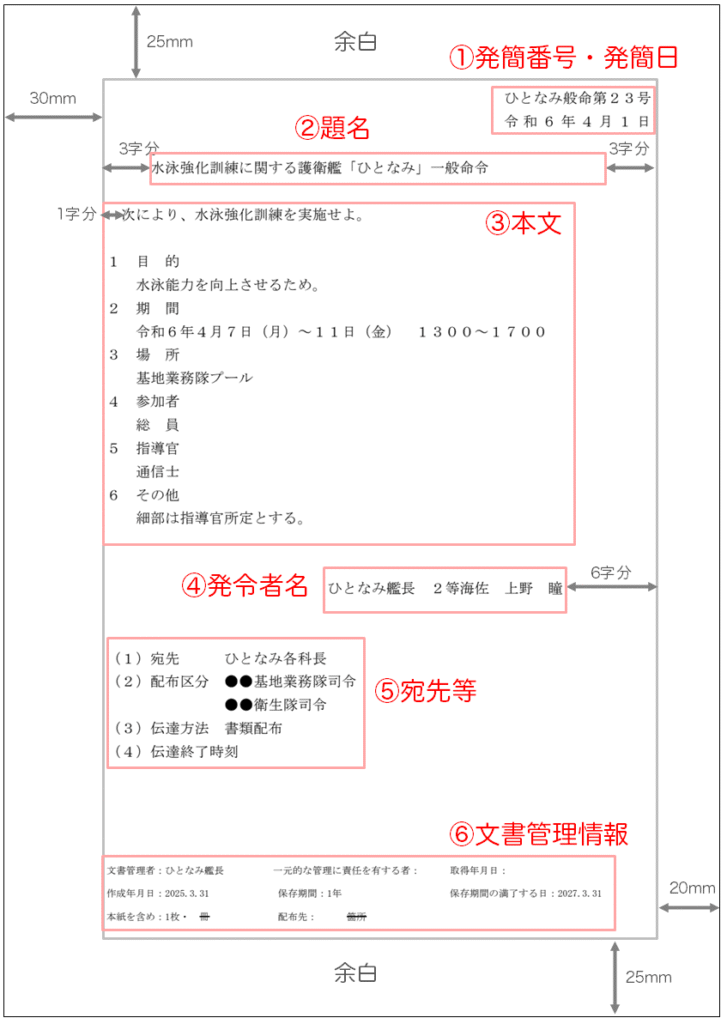

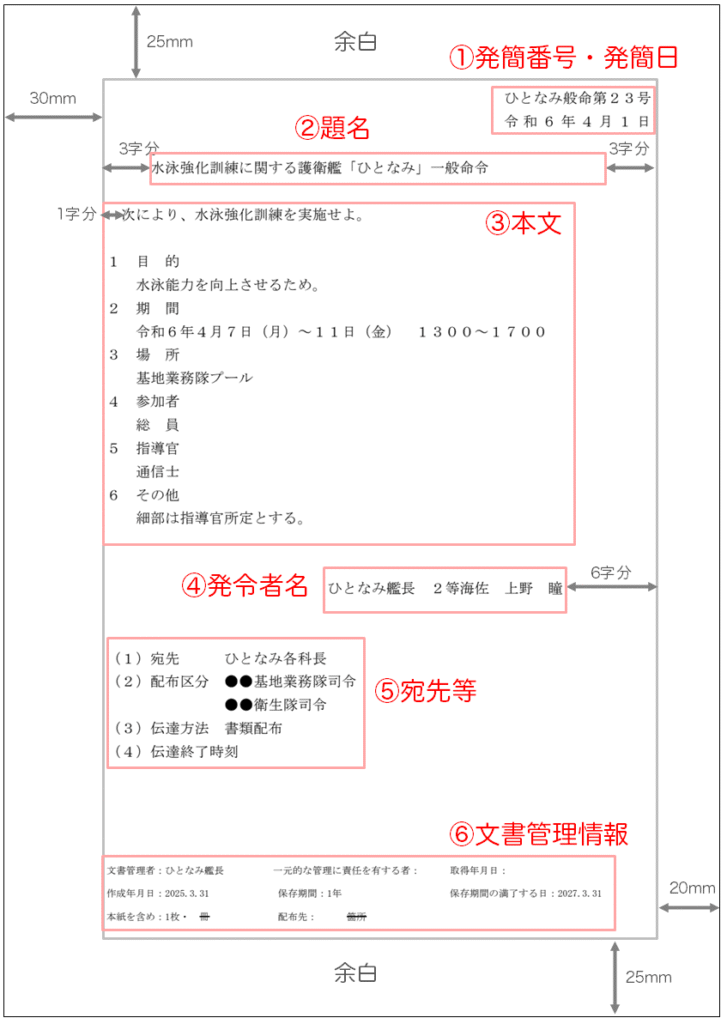

一般命令の構成

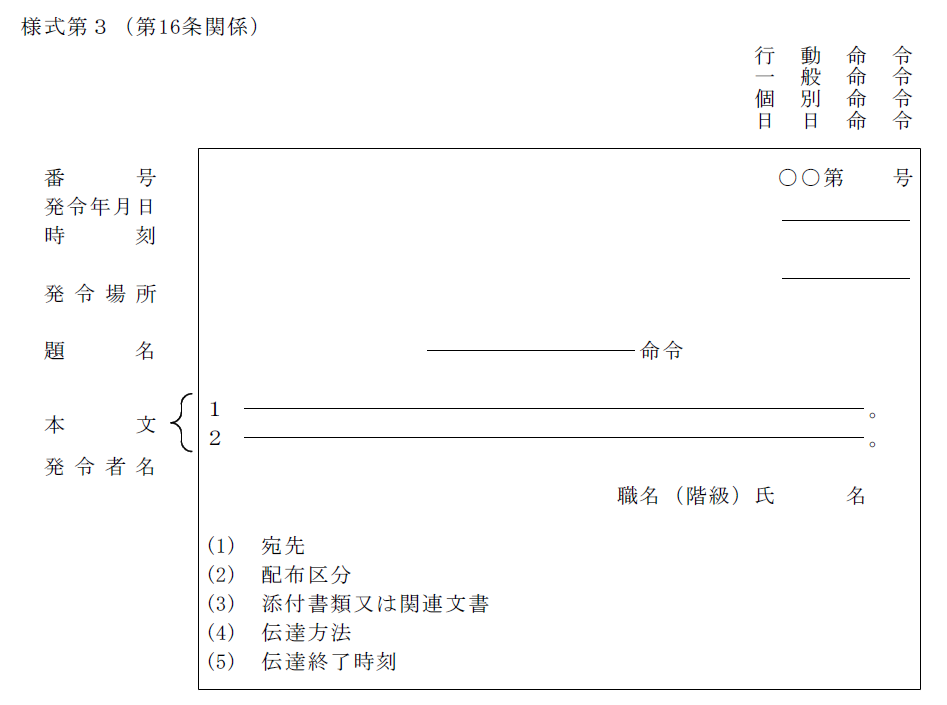

一般命令等の書式

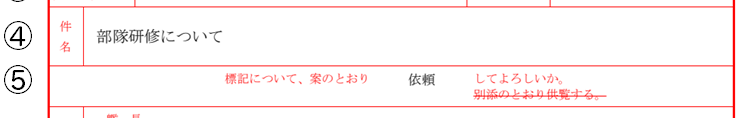

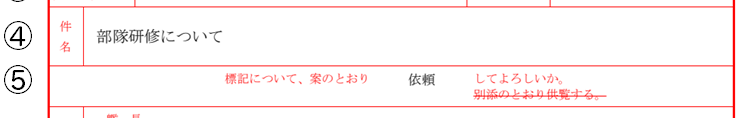

さて、一般命令の構成だけど、通達類と違うのは

①宛先を上に書かない

②発令者名は下に書く

③発令者名は階級氏名を含む。

というところ。まあ、通達類も後で説明するから、なんとなく覚えておいて。

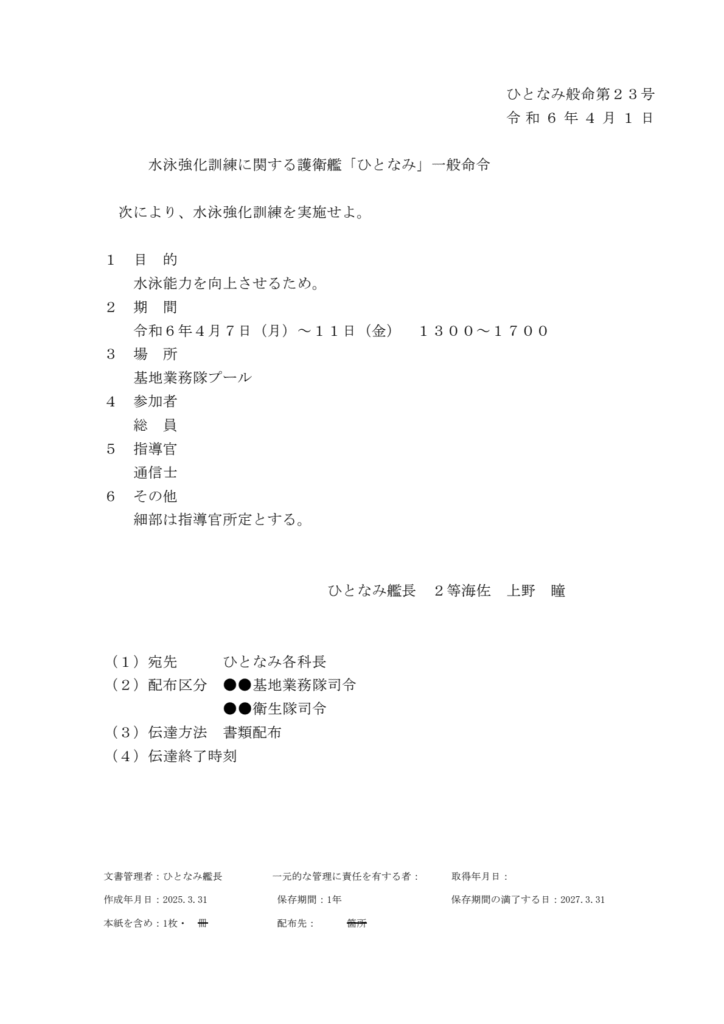

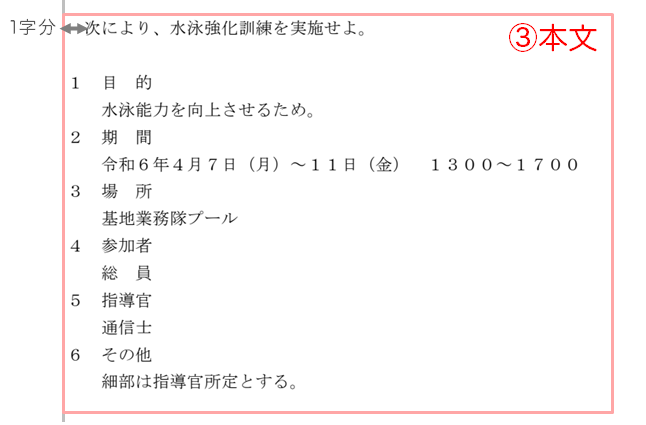

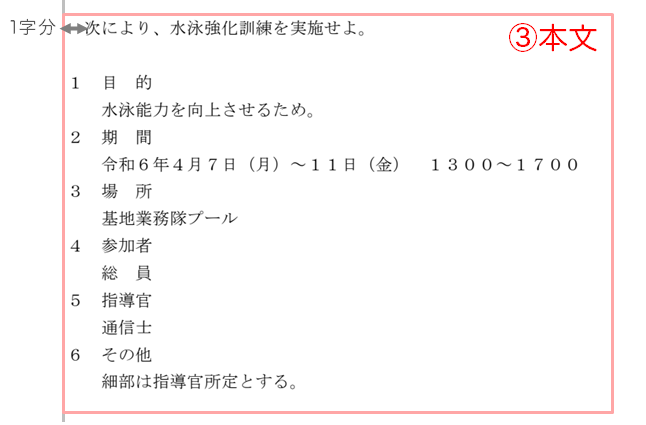

さて、ウチが出した一般命令を見てみよう。上から順に

①発簡番号・発簡日

②題名

③本文

④発令者名

⑤宛先~伝達終了時刻

⑥文書管理情報

となっているよ。

①発簡番号・発簡日について。

体裁としては、右揃えで2行、上の行に番号、下の行に日付を入れる。

規則上、本来はここに時刻や場所も入れるべきだけど、省略できる規定があるから、ほぼ100%省略することになる。

この番号や日付は、案を作ったときに分かるものなんですか?

いや、決裁を受けた時に付与される。だから案を作るときは空欄にして、後から書き込めるようにするよ。

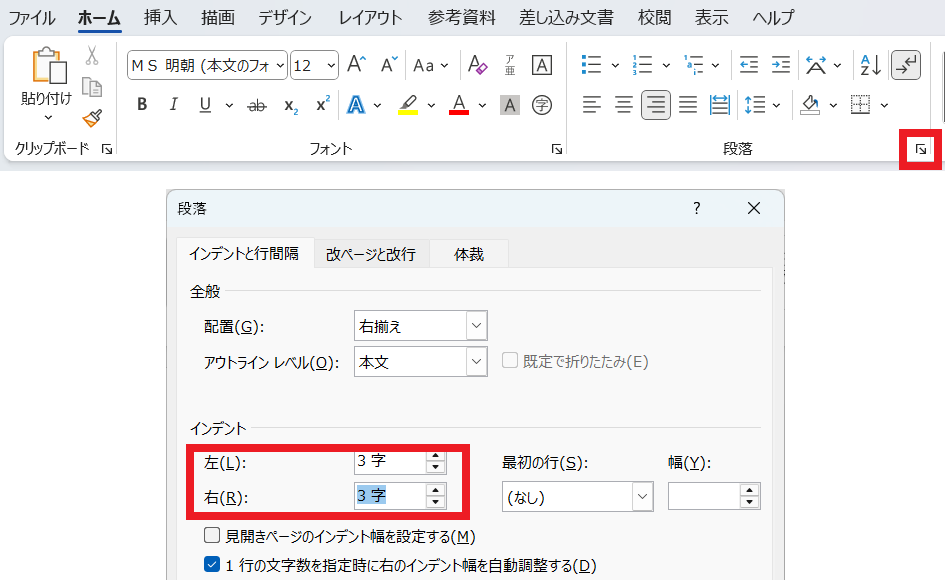

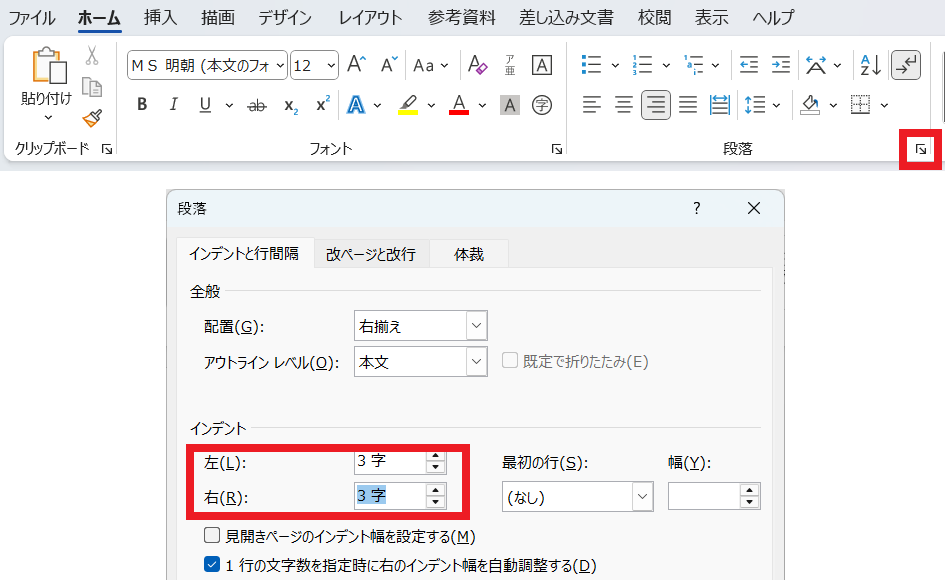

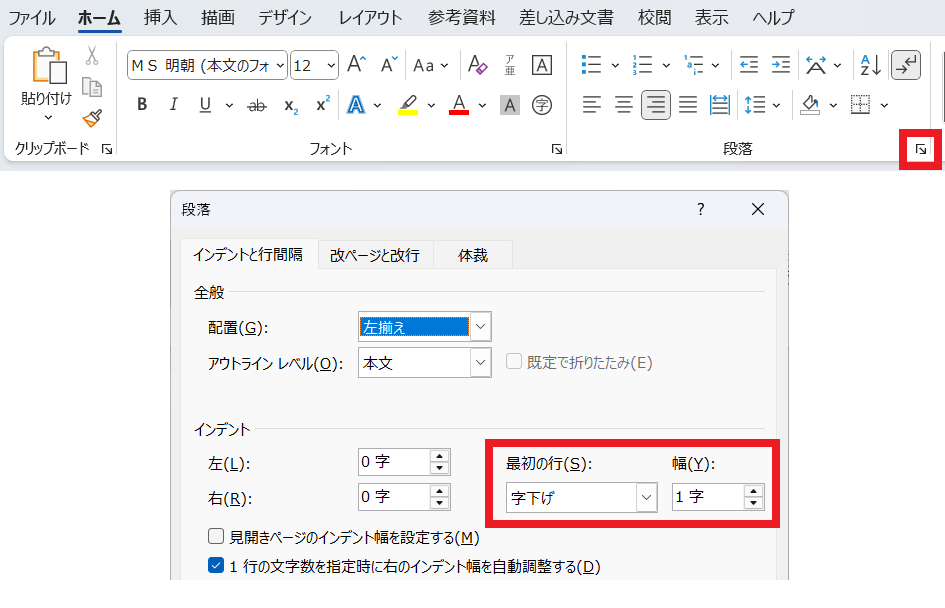

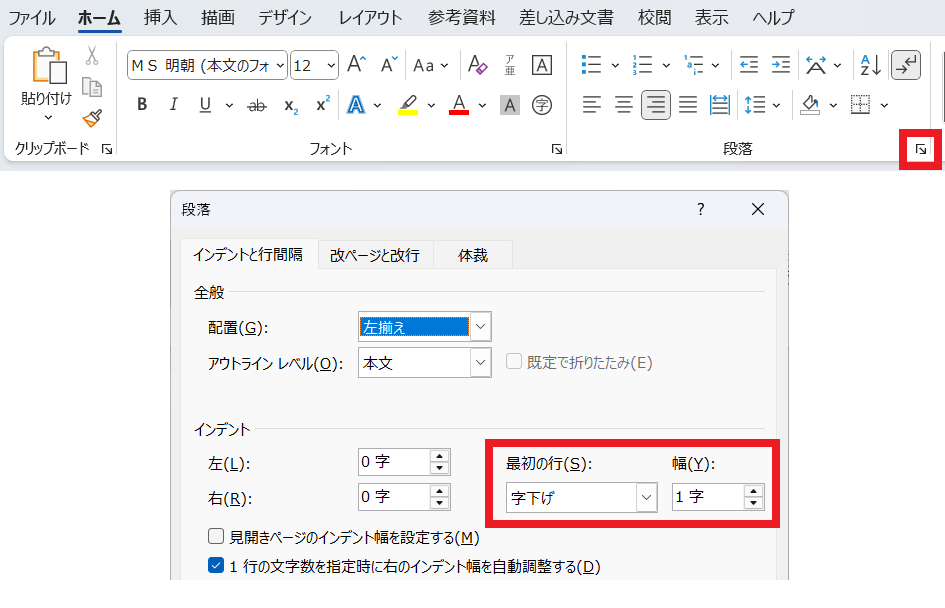

②題名について。これは左揃えで先頭に3文字分スペースを空ける。形式訓令上は中央揃えになってるけど、実際に中央揃えにしてるケースなんて一度も見たことないね。行政文書管理の手引にある例でもそうなってるし。

具体的には、インデントを左右に3文字ずつ入れるといいよ。題名が長くなって2行に及ぶ場合は、1行目の終わりは右端から3文字分空くし、2行目も先頭3文字分空けることになっているから……。

え、右側にインデントなんてあったんですか。

うん。あるよ。

Wordで「ホーム」タブから「段落」の詳細メニューを開いて、「インデント」の左と右を3字にしてやればいい。

題名は何でもいいんですか?

「●●●に関する(部隊名)一般命令」とするのが正しい。だから、●●●の部分だけその時々で書き換えればOK。

次に③本文。まず体裁について触れておくと、左揃えで、インデントとかは状況による。

そして努めて箇条書きを用いることとされている。だから、「次により、●●●を実施せよ。」「次により、●●●に参加せよ。」という一文を入れて、後は全部箇条書きとする。

本文の体裁については、通達類と共通だから、最後にまとめて説明するね。

箇条書きのところは何を書くんです?

命令の趣旨によるんだけど、まず欠かしてはいけないのは「目的」「日時(期間)」「場所」「命令の対象者」。というか、結構なイベントはほぼこれで完結すると言っていい。

うーん。日時・場所・対象者は分かるんですけど。目的って省略しちゃダメなんですか?

うん。気持ちは分かるけど、省略しない方が良いって、偉い人達はみんな言うね。水泳強化訓練なんて、「わざわざ目的説明しなきゃ分からない?」って気はするけどさ。

命令をするにあたって、目的の説明を省略することは危険です。命令を受け取った相手が、背景となる事情にどのぐらい精通しているか、命令を解釈するか分からないからです。遠見の言うとおり、水泳強化訓練程度であれば、目的を省略してもほとんどの人は何をすべきか理解出来ますが、省略する習慣は作らない方がよいでしょう。

あとは、研修とかで他の基地へ出張しないといけない場合なんかは、「行動の基準」として、何月何日にどこへ移動するのか、移動手段は何か(鉄道便、航空機など)、宿泊先は部内泊か部外泊か、あたりを書くといいし、補給長なんかは経費の支出科目を書いといてくれって言うね。演習等参加費とか、一般糧食費とか。

うーん、いきなり難しくなりますね。

幹部候補生の間はこういう文書作ることないから安心して。

部隊に行ったら、経理員や補給長・総務科長みたいな、経費関係を押さえている人にどう書くべきかを相談して作ると良いよ。

実際、文書の書き方的には合っていても、予算の都合で「今回はこういう書き方しないとダメ」ってことも多々有るから。

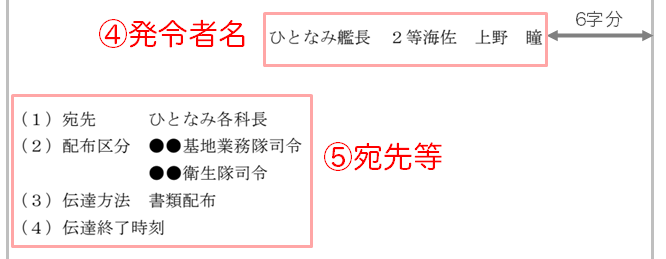

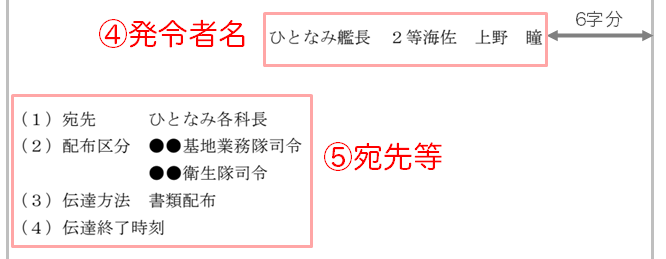

次に、④発令者名。

右揃えで職名、階級、氏名を書く。

右揃えなのに、なんで右側がちょっと空いてるんですか?

これは、官職印を押すためのスペースだね。一般に、6文字分のスペースを空けることとされている。右側にインデント6文字分を入れればOKだよ。

で、次は⑤宛先~伝達終了時刻だね。

明確な決まりはないけど、発令者名から1~2行くらい空けた方が見栄えが良いと言われてる。ちょっと長くなっちゃった場合、ページ数を増やして、この部分を最終ページにまるまる放り込むのもアリ。

ここには、宛先・配布区分・添付書類・関連文書・伝達方法・伝達終了時刻の6項目を書く。順番を覚えるために、よく頭文字をとって宛配添関伝伝って言われる。

「宛先」は読んで字のごとし。一般命令の場合は直属の部下に対して発令するのが基本。だから艦長が発するときは各科長宛てになるし、隊司令が発するときはその隊の各艦長宛てになるよ。

「配布区分」は電子メールのC.C.みたいなもの。つまり「宛先ではないけど、受け取って内容を把握しておいてくださいね。」ってやつ。自分の上司とか、その命令を実行するのに関係する部隊の人を書くよ。

この例では基地業務隊司令と衛生隊司令を入れてますけど、どうしてですか?

この水泳強化訓練では、基地業務隊が管理しているプールを使わせてもらうことになってる。だから、基地業務隊司令には「この前調整しましたけど、こういうのやりますからね?」っていう意味で送る。

衛生隊司令に送るのは、事故が起きた場合に対応してもらうことになるからだね。衛生隊司令に送るとしているけど、実際には受け取った衛生隊では各隊員が回覧する。医官や衛生員に知ってもらっておいて損はないんだ。

なるほど、「この時期、まとまった人数がプール使うから、いつもより事故が起きやすくなるかもしれないな」って準備できるんですね。

そういうこと。

続いて、「添付書類」。これは本文と別に「別紙」とか「別冊」を付けた場合や、参考資料として他の文書を添えて送る場合に使うよ。

「一緒に送らないけど、既存の文書を参考にしてね」っていう場合は「関連文書」になる。関連文書は題名を書かずに、番号と日付だけ書くよ。

いや、ちょっと待ってください。添付書類とか、関連文書なんて、例に書いてませんよ?

そう。添付書類と関連文書は、存在しない場合は省略できるんだ。

そして「伝達方法」。ここはほぼ間違いなく「書類配布」が入るから、あんまり考えなくていいよ。

どうやってこの命令を宛先に伝えるか、って話ですか?

うん。書類を渡す以外に、どうやって命令を伝えるんだって感じでしょ?文書を送達する「ポータル」っていうのがあるから、それを使う場合は「ポータル」になる。そのくらいかな?

で、最後に「伝達終了時刻」。ここは、本当に何も書かなくていい。というか、なんも書いてはいけない。

ふーん。じゃあ、なんでそんな項目があるんです?

これは、命令を受け取った側が、後から書き込むための欄だから。

なるほど、だから作るときは気にしなくて良いと。

そういうこと。

最後の⑥文書管理情報はまた後で説明するね。

広告

通達類の構成

通達類の書式

次に、通達類の構成だけど、一般命令と違うのはさっきと逆。

①宛先を上に書く

②発簡者名は宛先の下、題名の上に書く

③発令者名は階級氏名を含まない。

というところ。

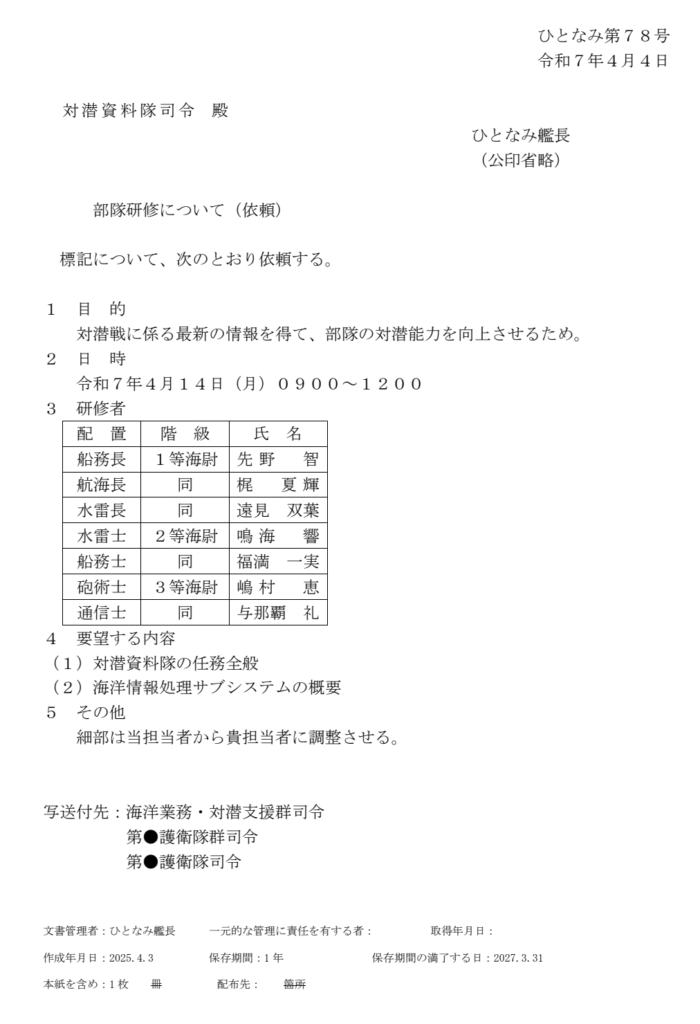

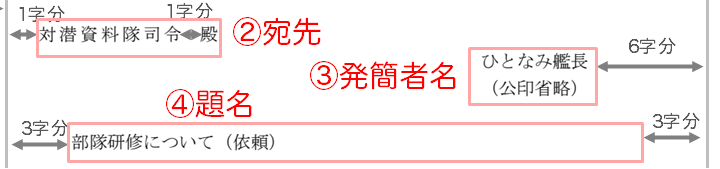

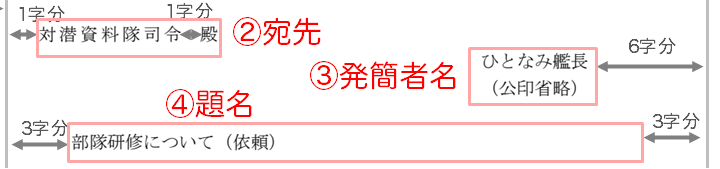

さて、ウチが出した通達類を見てみよう。上から順に

①発簡番号・発簡日

②宛先

③発簡者名

④題名

⑤本文

⑥関連文書等

⑦文書管理情報

となっているよ。

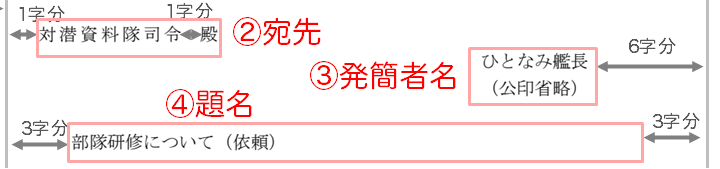

一般命令とそんなに変わらないですね。でも、なんで宛先とか発簡者名の場所が違うんですか?

何でだろうね……(遠い目)

さて、①発簡番号・発簡日は一般命令と同じ。何も変わらない。

②宛先が一般命令と違うのは、通達類は自分の部下に出すとは限らないってこと。

そうでした。上下関係にない相手にも送る可能性があるんでしたね。

その結果、一般命令の場合、宛先が「ひとなみ各科長」のような、官職印を持っていない相手になることもあったけど、通達類の宛先は必ず官職印を持った相手になる。

ええと、そうだ。俗に言う「文書発簡権者」ってヤツですね。

そう。この宛先に据えても良い相手は、行政文書管理の手引の第11章第2節に載ってるから、書く前に確認すると良い。

ええ?でも、どうせ相手の部隊の指揮官なんですよね。艦長とか司令とか。

確かにそうなんだけど、宛先や、このあと説明する「写送付先」が複数の相手に及ぶ場合、記載する順序が決められているんだ。その順序を確認するためにも、一応見ておいた方が良いよ。

なんと……

体裁について説明すると、左揃えで、1文字分のスペースの後に相手の役職名を書く。で、役職名の後ろに1文字分のスペースを入れて、最後に「殿」を付ける。

あれ?「様」じゃなくていいんですか?

ハガキで送る私信なんかはそうなんだけど、通達類の場合は相手が目上だろうが目下だろうが「殿」なんだ。これはそういう慣習だと思って。

ただ、部外に送る通達類の場合は変わることがある。

続いて、③発簡者名。一般命令と同じで、右揃え、右側に6文字分のインデントを入れておく。

この「公印省略」っていうのはなんですか?

発簡者名の下に「(公印省略)」と記載すると、文書を送る時に官職印を省略できるんだ。官職印の取り扱いは、なんだかんだで業務上の負荷が大きいから、一部の例外を除いて省略できるようになっているんだ。

省略するなら、6字分インデント入れなくてもいいんでは?

そうかもしれない。でも、みんな入れてるから……。

はぁ。

真面目な話をすると、公印省略と記載していたとしても、場合によっては(相手方から求められた場合など)官職印を押すことがあります。その余地を残すため、官職印のためのスペースを用意しておく必要があるのです。

④題名。これは一般命令と同じで左揃え、左右両方とも3文字分のインデントだね。

通達類がちょっと特殊なのは、ほとんどの場合、題名は「●●●について」となっていて、最後に通達類の種類が入るところ。(通達)とか、(通知)とか。

この場合は、「部隊研修について(依頼)」だから、依頼文書だということですね。

そういうこと。モノによっては、「●●報告書」とか「●●通知書」なんていう文書を出すように根拠文書で定められていることがあるから、その場合は(報告)とか(通知)とは付記しないけど、そういうケースは本当に稀。

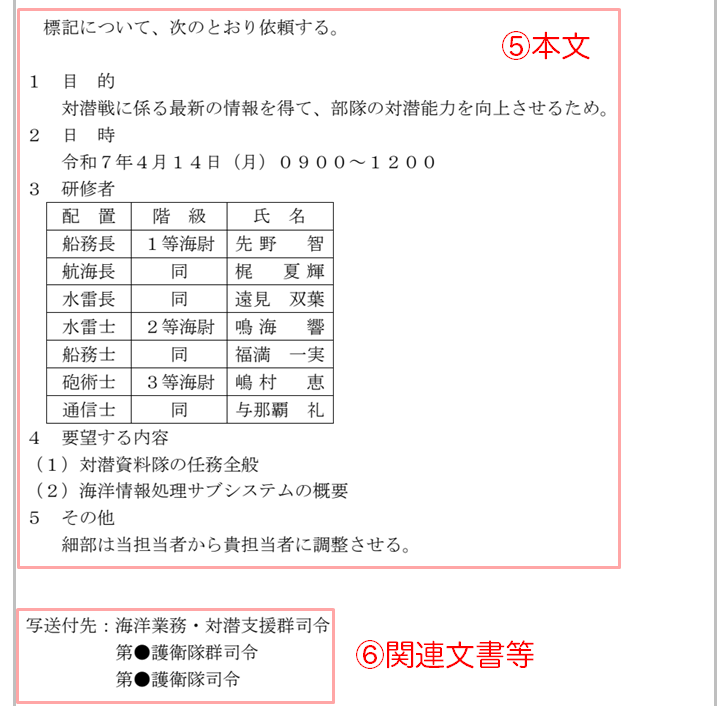

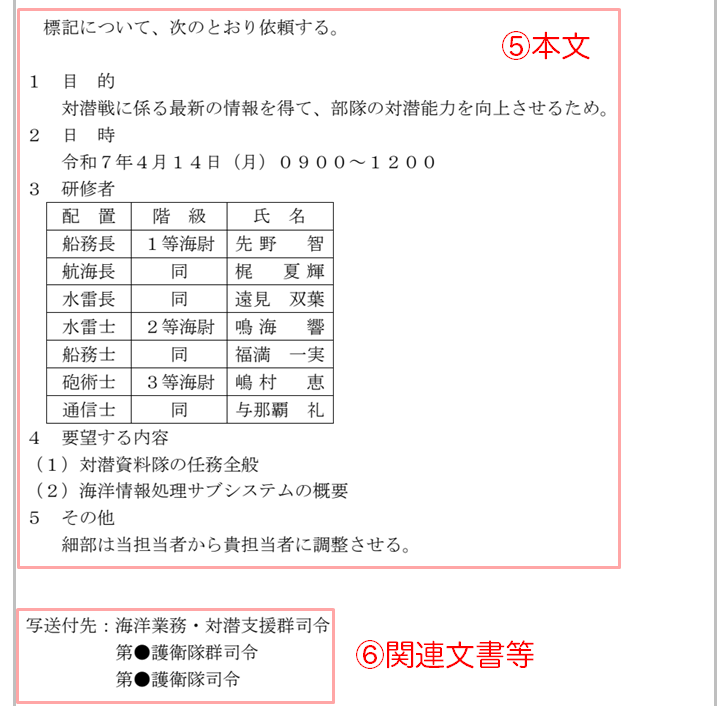

そして⑤本文。ここは、文書の内容による。何しろ通達類は何かしらの具体的なアクションを求めるものもあれば、単純に情報を伝達するだけものもあるから。

具体的なアクションを求めるなら、一般命令同様に日時や場所を書いておく必要がある。一方で、承認文書なんかだと「標記について、承認する。」の一文しかない、なんてのもある。

なるほど。

で、⑥関連文書等。

通達類のここは、一般命令ほど多くない。関連文書・添付書類・写送付先の3つ。これも頭文字をとって、関添写と呼ばれる。

関連文書と添付書類は一般命令と同じ。ただ、一般命令ではスペースの後に内容を記載していたところ、通達類では全角のコロン(:)の後に内容となる。

そこ、違う必要あります?

写送付先は、電子メールで言うところのC.C。直接の相手先ではないけど、写しを受け取るべき相手をここに書くんだ。

それって、配布区分じゃないんですか?

いや、通達類では写送付先を使うのが普通。

ただ、状況によっては配布区分を使うことも出来ることになってる。使ってるのを見たことは無いけど。

一体何が違うんだ……。

⑦文書管理情報は、さっきと同じく、最後に説明するね。

広告

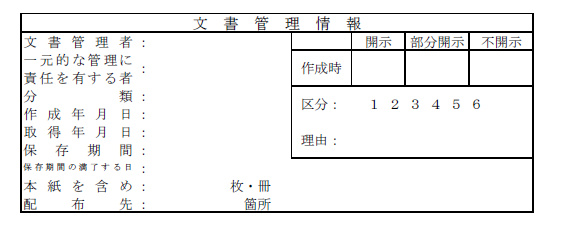

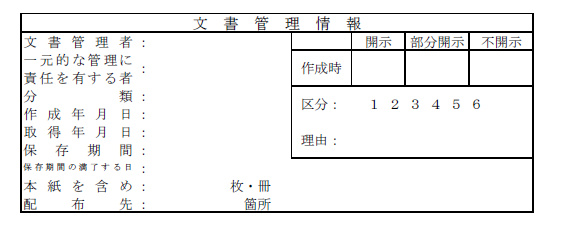

文書管理情報

では、いよいよ文書管理情報だよ。

ここには行政文書管理に必要な値を入力しておくんだ。

行政文書管理って、あの保存して、開示して……ってヤツですか。

そう。規則上、ココに書かないといけないのは、

①文書管理者

②一元的な管理に責任を有する者

③作成年月日

④取得年月日

⑤保存期間

⑥保存期間の満了する日

⑦枚数・冊数(部数)

⑧配布先

の8項目。他に、必要に応じて項目を追加することも出来る。

うわっ、多い!

とは言え、②一元的な管理に責任を有する者、④取得年月日、⑧配布先の3項目は空欄で良いから、気にしないで。

②一元的な管理に責任を有する者は、通常は文書管理者と同一で省略可能なんだ。

④取得年月日は、文書を受け取った側が記録するための欄。文書を出す側は使わない。

⑧配布先は、宛先や配布区分が不明確な行政文書を、何カ所に配布したかを記録するための欄。つまり、一般命令や通達類では考えなくて良い。

①文書管理者は文書発簡権者と同一であることがほとんど。だからここでは「ひとなみ艦長」になってる。

③作成年月日は、文書の起案日を記入する。

勘違いされがちなポイントとして、文書の発簡日(=決裁日)を記入してしまう人がいるんだけど、ここに書くのは起案日。つまり、持ち回りを開始したタイミングなんだ。

日付は、「2025.4.3」みたいに西暦で記載するのが普通だけど、「令和7年4月3日」みたいに記載するのも一応間違いではない。

次に⑤保存期間。その文書をどのぐらいの期間保存しておかないといけないかは、作ったタイミングで決めておくんだ。

へぇ、自分で決められるんですか。てっきり法律で決められてるんだとばかり。

保存期間は文書管理者が決定することができる。ただ、標準文書保存期間基準というものがあって、文書の性質に応じて通常保存しておくべき期間を文書管理者自身が定めている。原則として、ここから逸脱すべきではないね。

この期間って、やっぱり短い方が良いんですか?

確かに、保存期間が長いと、わざわざ保管しておかないといけない文書の量が増えるから厄介なんだ。でも、保存期間が短すぎると、まだまだ使う必要があるのに廃棄されてしまうから、一概に短ければいいってものでもないよ。

一応、後から保存期間を変更することも出来るんだけど、非常に煩雑な手続きが必要になるから、やっぱり最初に適切な期間にしておくのは重要なんだ。

ちなみに、期間はほとんどの場合1年。人事に関する重要書類のようなモノは、3年とか5年って具合に長くなる。

次に⑥保存期間の満了する日。これは、起算日に保存期間を加えた日になる。起算日というのは、文書を作成した日……つまり、起案した日の翌年度の4月1日になる。

だから、2025年4月3日に起案した文書の起算日は2026年4月1日。その文書が1年保存なら、2027年3月31日が保存期間の満了する日になるんだ。

むむ、これまた大変な。

大丈夫。何件か文書作ればすぐ慣れるから。

最後に、⑦枚数・冊数(部数)。

その文書の物理的な枚数を記載する。それだけ。別冊とか別添とかを入れ始めたら、冊とか部を使うことになるけど、普通の文書作ってる分には枚数しか書かなくてOKだよ。

あれ?例には「分類」っていうのが入ってるのもありますけど。

この分類は、行政文書ファイルの大分類と中分類を書くところだよ。

全ての行政文書は何かしらの行政文書に綴られることになる。

で、行政文書ファイルは大分類>中分類>小分類と3段階の分類を受ける。小分類は「分類」なんて名前が付いてるけど、行政文書ファイルそのもののこと。

この分類も、標準文書保存期間基準に決められているんだ。例えば、多くの部隊では大分類「運用支援」中分類「部隊運用」に、航泊日誌や船舶記録といった文書の行政文書ファイルを設定しているよ。

なんか、変な名前ですね。

この大分類と中分類は、海幕が決めたものを参考に作ってるからね。海幕では、だいたい課ごとに大分類を持ってるから、人事計画課の所掌業務に関係する文書は「人事計画」に、運用支援課の所掌業務なら「運用支援」に、っていう感じで分類が決まってる。

なるほど……。

この大分類と中分類の表示は、少し前まで表示する義務があったんだけど、今は表示しなくても良いことになったんだ。多分、業務削減のためだと思うんだけど、この表示が無いと、発簡後に文書をファイルに格納する時とか後から文書を追跡する時に、どのファイルに当たるべきか探すのが結構大変になる。だから、今でも使っている部隊は結構あるね。

この表示は赤色の起案用紙にも行うんだけど、ウチの艦では「起案用紙だけはきちんと表示してくれ」ってことで、この沢山表示しないといけない様式が使われてるよ。

あと、例には「開示」とか「不開示」っていうのもありますけど。多分開示請求に関する話ですよね?開示請求があったときに、開示して良いか、ここで決めるんですか?

それは、開示請求にどう対応するか判断するための参考表示だね。

あくまで開示する/しないは、開示請求が来たときに個別に判断される。でも、判断する人はその文書に関する業務を担当している人とは限らないから、作った人が事前に開示すべきでない理由を説明しておくんだ。

特に開示しない理由がないなら「開示」に「○」を付けて終わり。ただ、そうすると開示請求が来た場合ほぼ間違いなく、手を加えずにそのまま開示されることになる。

だから、区分が「部内限り」や「注意」や「秘」のような秘密に関係するもの、それから「個人情報」を含む場合。そういう不開示情報を含む文書は、「部分開示」か「不開示」に「○」をつける。

「不開示」が妥当というケースは、よほど重い秘密情報でない限り無いから、若いうちに作る文書はほぼ「部分開示」だと思って良いよ。

「部分開示」とは、不開示情報の部分に黒塗りの処置を行った上で開示されることを指します。例えば、一般命令の開示に際し、読めるのは題名や発令権者名、「次により、●●●を実施せよ。」の一文程度で、その後に続く日時や場所、実施事項が全て黒塗りになっていて、実質何の情報も得られないとしても、部分開示として成立します。

一方「不開示」とは、開示請求に対して文書自体を開示しないことを指します。ここで、請求者が不服の申立を行った場合、防衛省は「題名や発令権者名、『次により、●●●を実施せよ。』の一文」すら開示しない理由を説明できないといけません。(文書が存在するかどうか自体を明かせない、など。)

したがって、「不開示」の指定は相当ハードルが高く、安易に付けると後々防衛省の首を絞めることになります。

「部分開示」や「不開示」に○を付けたら、次は区分に○を付ける。

この区分というのは、その文書に含まれている不開示情報がどういう種類のものかを示すもの。まあ、ほぼ間違いなく1か3だよ。1は個人情報、3は防衛上開示できない情報。

(行政文書の開示義務)

行政機関の保有する情報の公開に関する法律

第五条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

一 個人に関する情報(中略)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの(中略)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。(後略)

一の二 (前略)行政機関等匿名加工情報(中略)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた(中略)記述等若しくは(中略)個人識別符号

二 法人その他の団体(中略)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。(後略)

三 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

五 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

六 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの(後略)

で、「開示」なら要らないけど、「部分開示」「不開示」なら、理由も書く。「個人情報を含むため。」とか「部隊の能力を類推可能なため。」とか、簡潔で良いよ。

部隊に行ったら、すぐにこういう不開示情報を含む文書を作ることになると思うけど、文書管理上の話もさることながら、「注意」とか「秘」とか「個人情報」の取り扱いは、それはそれで別に規則があるから、しっかり勉強してから取り扱ってね。

今から気が重いです……。

広告

通達類の起案と体裁の原則

さあ、ようやく文書を作るよ。

今度こそ本当に作るんですよね!?

うん。前置きが長くてゴメンね。

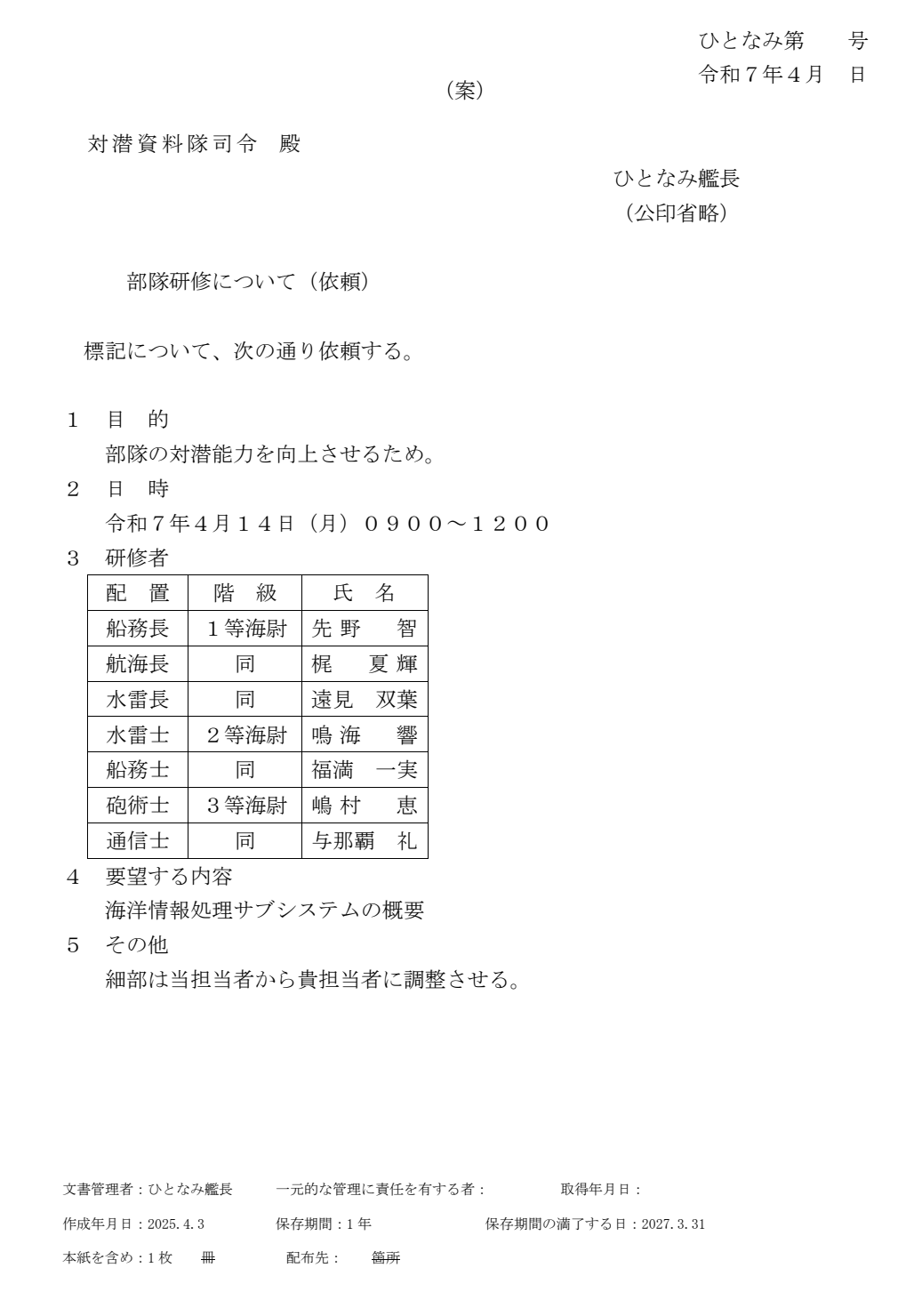

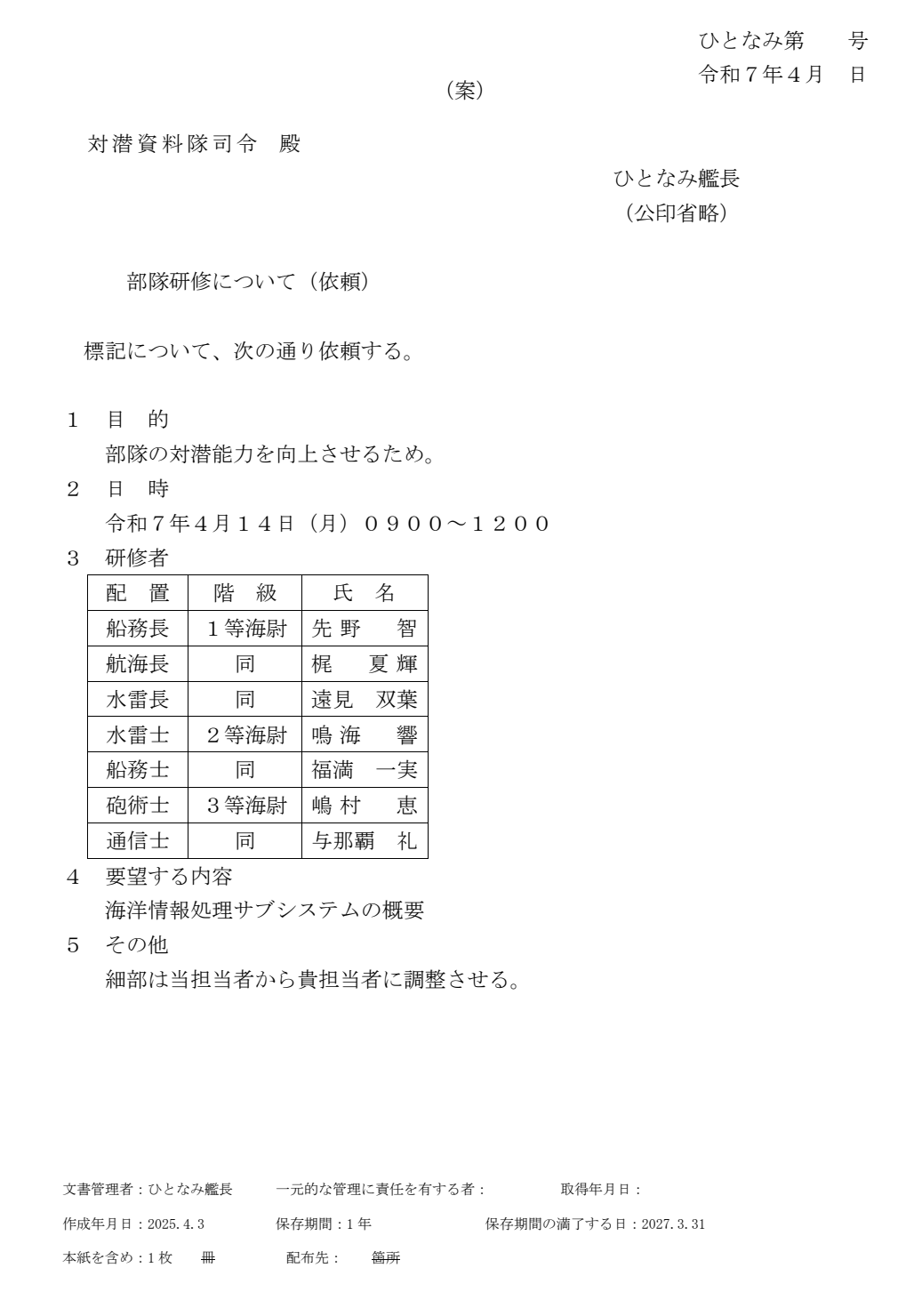

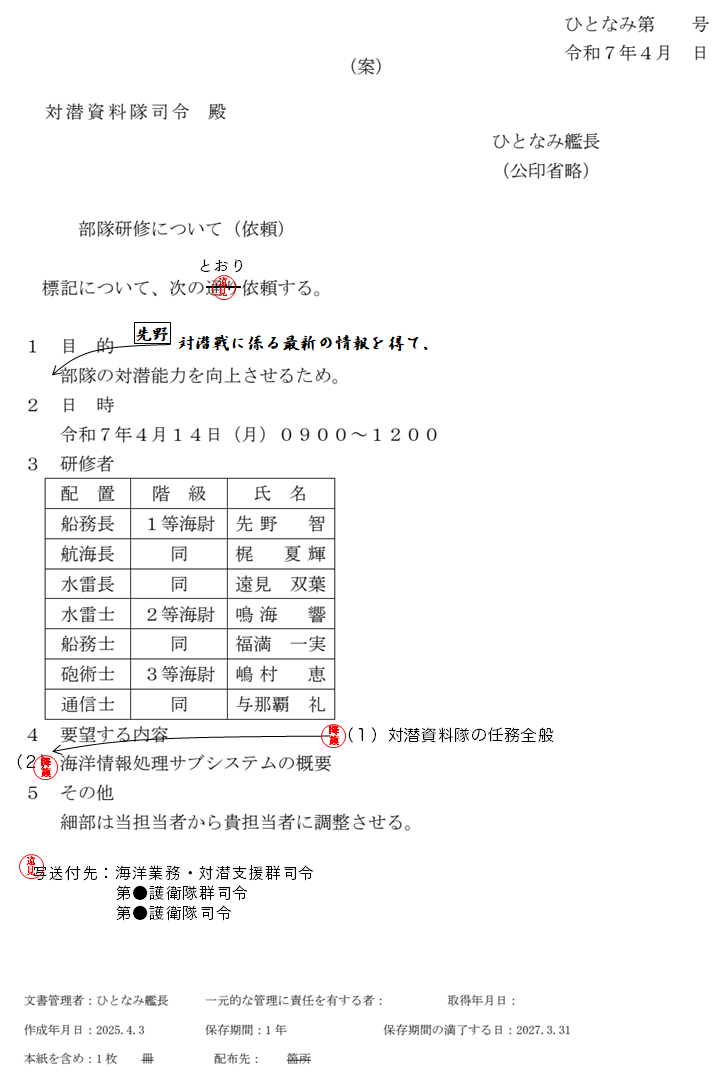

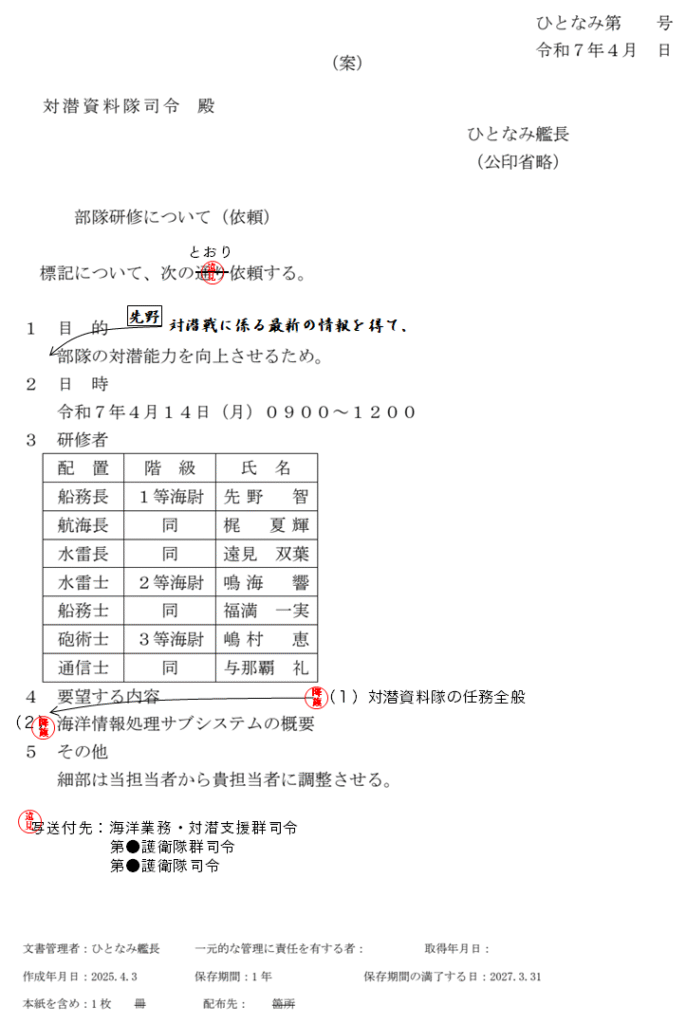

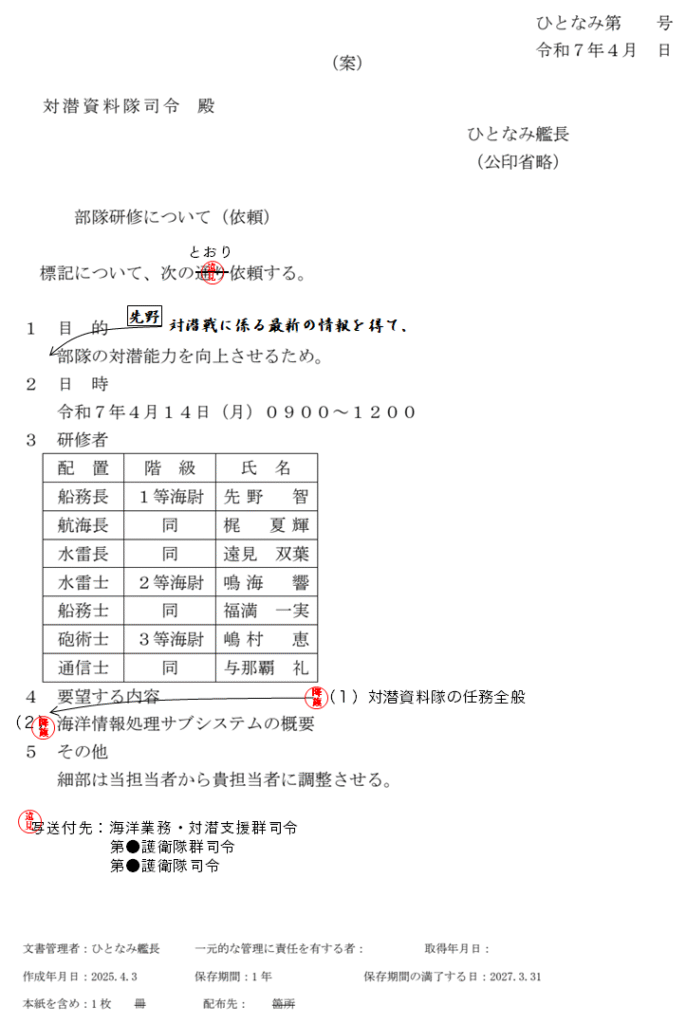

さて、今回題材にするのは、ウチの水雷士が作った依頼文書。

これは、横須賀にある対潜資料隊という部隊に研修を依頼するもの。

これをどうやって作るかを、今から解説するね。

お願いします。

まずは調整

まず、文書を作るときにやらないといけないこと……それはネゴりだよ!

えっ、

いや、文書ってのはね、あくまで事前に合意した内容に効力を持たせる手段でしかないんだ。だから、文書を出す前にどんな感じで依頼するのかを事前に調整するの。

ひょっとして「今からこういうお願いしに行ってもいい?」って聞いてからお願いするって……コト!?

そうだよ

この事前調整は結構難しくて、相手方によって温度感がかなり違う。事前調整をあんまりせずに文書出すと「いきなり文書出すとは何様だ」とキレる人もいれば、事前調整しようとすると「いいから早く文書出してください。文書も出さずにこっちのリソース押さえる気ですか?」みたいに突っ返されることもある。

殺伐

とは言え、一度出してしまった文書は取り下げられない。まあ、一部変更や撤回は出来なくはないけど、出したという事実は残るし、あちこちに迷惑を掛ける。だから、文書を出す前に誰が担当者で、どのぐらい事前調整が必要なのかはよく確認した方が良い。

この場合、相手の担当者が水雷士と旧知の仲だったこともあって、トントン拍子に調整が終わったよ。

こういう調整って、何を話すんです?

依頼の種類によるけど、要望することは事前にまとめて伝えておくといいね。特に、時間的制約と保全に関する事項は早めに伝えておいた方がいいよ。「14日か15日のどちらかじゃないとダメなんです」とか、「そちらの部隊で持ってる秘密情報を教えてもらいたいです」とか。

このあたりは、そもそも要望を叶えられるかどうかを大きく左右する話だし、準備に時間がかかるから。

要望が漠然としてるのは良くないね。

ボクが前に働いていた部隊でも会ったんだけど、「とりあえず行くんで、どういう内容にするかはそっちで考えてください」みたいな依頼は結構あった。相手がどのぐらい予備知識があるのか、何に関心があるかも分からないから、とりあえず広く浅く準備して、一通り説明を終えたら「実はアレが見たかった」とかその場で言い始めるんだ。

うーん、イラッときますね、ソレ。

研修に限らず、何が欲しいのかはハッキリさせること。

一方でちょっと難しいのが、どこまでぶっちゃけて良いか、だね。

やった実績を作らないといけないから、仕方なく依頼してるけど、実のところ何かして欲しいワケではないとか。規則上グレーなことをしてもらいたいけど、名目上は別のことにするとか。まあ、無いわけでは無い。

なるほど、それを見ず知らずの相手に要求するのは結構勇気要りますね。

だから、知り合いが相手だとそのあたりが楽なんだ。

そうじゃないなら、きちんとコミュニケーションを重ねて相手の考え方を理解しないといけない。ボクはそういうの苦手だから、表向きの理由をしっかり作り込むようにしてる。

広告

案を作る。

次に、案を作って印刷する。

書く内容自体は事前調整である程度決まっているはずだから、あんまり触れない。それより体裁だね。

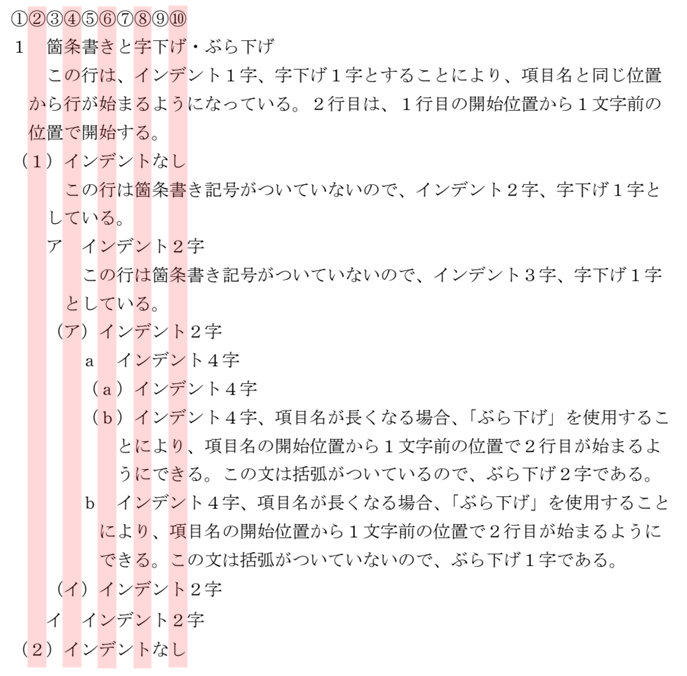

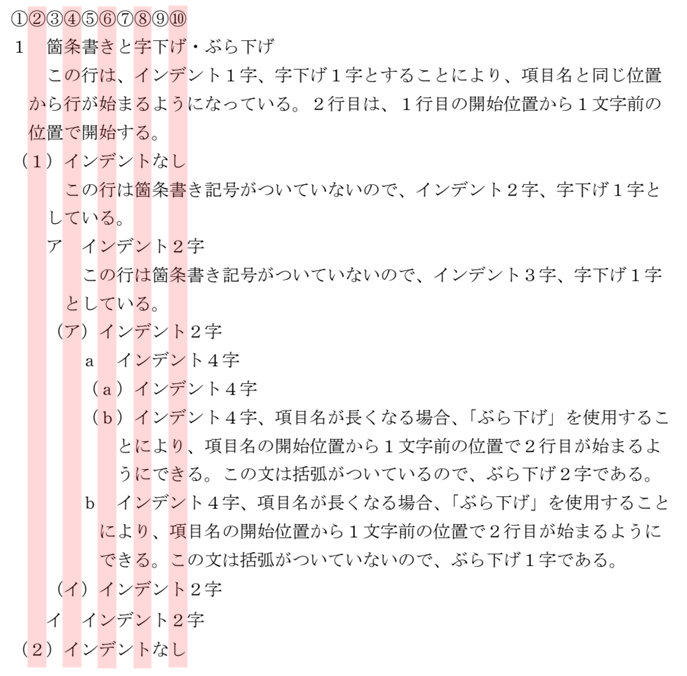

- 書き出しは1文字下げる。(箇条書き記号のない行の場合)

- 1行目の先頭だけ、1文字下げる。

- 「字下げ」機能を使うことで、実現可能

- 箇条書き記号の使用順序

- 数字⇒(数字)⇒カタカナ⇒(カタカナ)⇒小文字アルファベット⇒(小文字アルファベット)の順

- 箇条書きにする場合のインデント

- 箇条書きの入れ子構造が深くなるほど、インデントが増える。

- 箇条書き記号のついていない文は、その親となる項目名の開始位置と同じ位置から始まるようにする。

- 箇条書き記号のついている文は、括弧の有無に応じてインデント数を調整する。

- 箇条書き記号のついた項目名(文)は、2行目以降を1文字分前に出す。

- 「箇条書き記号を除けば、1字分字下げ」の状態にする。

- 箇条書き記号が1文字の場合、「ぶら下げ」を1文字使えばよい。

- 箇条書き記号が括弧つき=3文字の場合、「ぶら下げ」を2文字使えばよい。

赤色の帯は、文字の位置を分かりやすくするための表示

- 2文字のみ記載する項目は、間にスペースを設ける。

- 空白を入力するより、均等割り付け機能を使用した方が良い。

- 文の末尾には句点(。)を付けるが、体言止めの場合は句点を付けない。

- 例:総 員

- 「●●のとおり。」には付ける。

- ページ番号は右上に記載する。

- 全角数字で記載する。

- 1ページで完結する文書はページ番号の表記を省略可能

- 最終ページは、ページ番号の後に “」”を付ける必要がある。

全部で3ページの場合、3ページ目の表示は”3」”となる。

なんだこりゃ。

まず、箇条書き記号だね。入れ子が深くなるたびに、1⇒(1)⇒アの順で使う。3段階より深くなることはあんまりないから、そんなに気にしなくていいよ。

あれ?今、「行政文書管理の手引」見てるんですけど、括弧付きの番号って⑴⑵⑶……って記号使ってません?

うん。そういう風になってる。実際に皆がどうしてるかは、半々かな?

確かに、1文字の記号を使えば、「箇条書き記号+スペース+項目名」って感じでキレイにまとまるんだよね。ただ、(ア)とか(a)にはそういう記号が無いから、結局括弧をどうするか考えないといけない。

それに、コレって機種依存文字ですよね?

機種依存文字

パソコン等で表示する文字のうち、他のシステムと互換性のない文字のこと。⑴、①、Ⅰ、㍍、㎠、㍻のような特殊な文字が該当する。文字を打ち込んだシステムでは読み取ることができるが、他のシステムにテキストを読み込ませると、文字化けが発生する原因になる。

そこも厄介なんだよね……。最近はトラブルも減ってきているんだけど、まだまだ起きないわけでは無いから。一例を挙げると、こういう記号を含む文書の中身をまるまる電報に転記したら文字化けしてしまったことがあるよ。だから、ボクは(1)みたいに、括弧と中身を分離するような書き方にしてる。

(1)を1文字分のスペースに書き込むのが例とされているのは、文書を手書きで作っていた時代の名残だったりします。同様の問題は最終ページのページ数表示(後述)にも表れており、PCで文書を作る時代に業務フローが追いついていないような気がします……。

インデントや字下げ・ぶら下げを使えば、そんなに難しくはないはずだよ。注意すべきは、文頭に空白を入れないこと。スペースキーで入力すると、場所によって空白が入ってるところやインデント/字下げが入ってるところが入り混じって、文書が長くなったときに収拾が付かなくなる。面倒でも、インデントや字下げ・ぶら下げを都度設定するのが、一番手っ取り早いよ。

あと2文字のみの項目は間にスペース入れるってのは……。

これは……見栄えですね。理由はよく知らない。

空白を入力する人もいるんだけど、ボクは均等割り付けを使う派。

そもそも3文字分に引き延ばす必要があるのか?と思いつつ、筆者は均等割り付けの使用を推奨します。それは、将来の自動処理に資するためです。現時点ではまったくその余地なさそうではありますが、将来的に文書業務の多くが自動化される可能性は高いと考えています。単に管理業務が自動化されるだけでなく、担当者の意図や調整状況から文書を自動生成したり、既存の文書を分析して業務の傾向や改善点を導出したり、というDXが民生に5年10年20年遅れてやって来るかもしれないのです。そうした場合、見た目を整えるために入力された空白が処理の妨げになる可能性があります。

例えば「総 員」という項目が存在するとき、「総□員」と空白を間に挿れる場合と、「総員」を均等割り付けで3文字分の空間で表示する場合があります。印字されると全く同じ見た目になりますが、前者はデータ上「スペースを含む3文字の羅列」に過ぎず、「総員」という「2文字の羅列」としては存在していません。近年の検索エンジンは賢いので、単語を検索するだけなら問題無いのですが、データ処理を行う上では、「総□員」と「総員」がまったく同一のデータと認識させるためには、手間暇掛けて個別の対応をしてやらなければならず、データ処理の効率や精度を悪化させることになります。この問題は、2文字熟語の間に入る空白だけでなく、体裁を整えるために挿入された文字全般に言えます。

「印字してキレイに読めたらOK」という考えでペーパーを作り続けて本当に大丈夫か、少し立ち止まってみませんか?

ページ番号表示もちょっと面倒くさそうですね。

うん。手でページの一番上に書くと、編集過程でズレていってしまう。だから、ヘッダーにページ番号を記載する機能を使うんだけど、最終ページにカギ括弧をつける機能なんて存在しないからね……。

じゃあ、どうするんですか?

ボクは、ここでセクション区切りを使って、最終ページだけヘッダーの記述を変えてる。

あー、なるほど。そういう手が。

他には……発簡番号と日付はさっき言ってたとおり空欄になってますね。……ん?一番上にある(案)ってなんです?

あ、そうだった。起案したときは一番上に(案)と付けることで、決裁済の文書ではないことを明示する必要があるんだ。

これ、一番上に1行書き足す人もいるんだけど、全体の体裁が変わっちゃうから、ボクはオススメしない。テキストボックスでちょこんと載っけておくか、印字した後手書きでちゃちゃっと書いちゃうかな?そのつもりで書き忘れる確率80%だけど。

これはひどい

内容について、聞いておきたいことはある?

この研修者の書き方って、だいたいこんな感じになるんですか?

うん。一般命令や通達類で人を指名するときは、配置+階級+氏名にするのが普通だね。配置は、幹部の場合●●長とか●●士、陸上部隊だと●●科とかになる。曹士はパート名じゃなくて、やっぱり科名になる。だから、色んなパートの人が参加するけど皆「砲雷科」としか書けなかったりするよ。どうしてもパートを伝えたい場合は「備考」を設けることもある。

なるほど。

じゃあ、「その他」にある「細部は当担当者から貴担当者に調整させる。」というのは?

うーん、正直あんまり深い意味は無い。担当者間で調整するのなんて当たり前だからね。ただ、慣習的に書くことが多い。敢えて言うと、「だいたいこんな感じでやるけど、担当者間で合意取れたらちょっと違うことするかも」っていう予防線として書くこともあるかな?

ふーん。この場合は何かそういう事情があったんですか?

ノーコメント。

広告

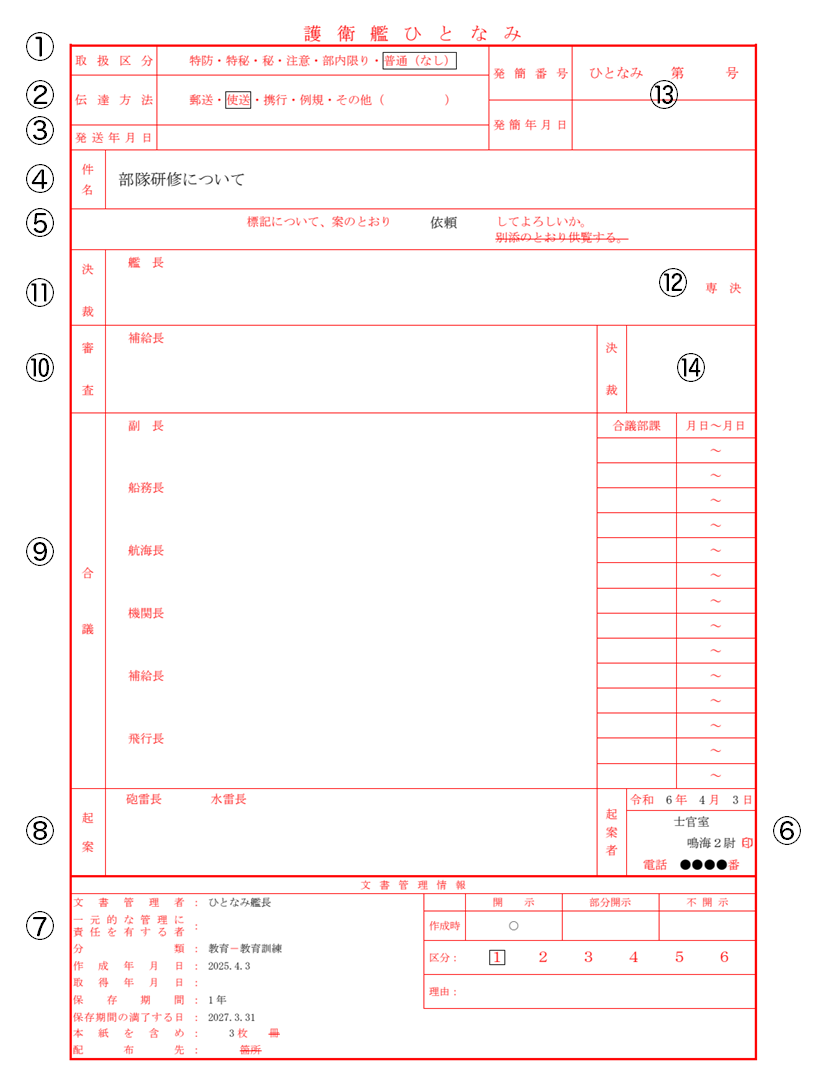

起案用紙を作ろう。

案が出来たら、今度は起案用紙を作るよ。一般命令や通達類のような「正式な文書」が、他のカジュアルな文書と明確に異なるのは、起案用紙を使うことなんだ。

なんです?この赤い紙は。

この起案用紙によって、誰が了解したのかとこの文書が起案された経緯が分かるようになってる。要はスタンプラリーの台紙だよ!これを案文と一緒に持ち回りするんだ。

この様式は各部隊の文書管理細則で定められているから、部隊によって若干の差があるよ。

体感的にはExcel方眼紙で作ってる部隊が多いかな?ただ、Excelだと印字が思いっきりズレることが多いから、ボクはWordの表でイチから作ったよ。

じゃあ、各項目について説明するね。

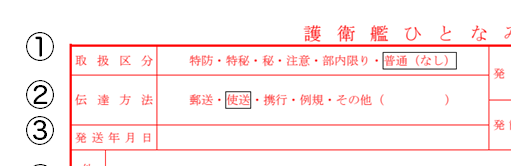

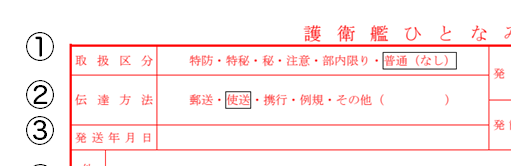

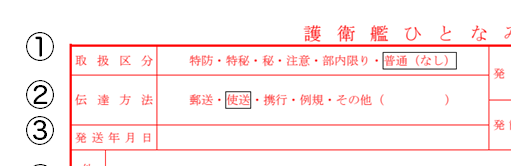

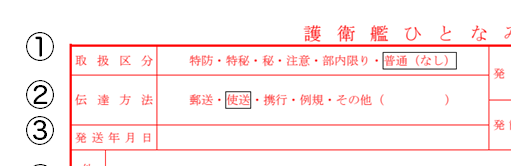

まず①取扱区分。これはそこに書いてある字を読めば分かるけど、秘密区分の話だね。「特別防衛秘密」「特定秘密」「省秘」「注意」「部内限り」「なし」のどれに該当するか。該当する項目を□で囲うんだ。

注意するポイントとして、「注意」や「秘」を選ぶ場合、起案用紙にも一連番号や秘密区分の表示が必要になる。本題と外れるから詳しくは説明しないけど、そういう文書を作るときは、きちんと規則を確認してね。

ついでに聞きますけど、その「秘」にあたる情報と「注意」にあたる情報が混在してる文書を作る場合は、両方を囲えば良いんですか?

いや、秘密区分については、文書全体で最も重いものを選ぶんだ。だから、「秘」にあたる情報と「注意」にあたる情報が混在してる場合、文書としては「秘」の文書として作るよ。

ちょっと複雑になるのが、個人情報。

海幕の様式に含まれていないこともあって、様式には記載されていない部隊がほとんどなんだけど、個人情報も取り扱いに特別の配慮をする必要があるから、この「取扱区分」欄に後から記載することが多いね。

しかも、個人情報は秘密区分と重複しないから、「注意」であって「個人情報」でもある文書はよくある。その場合は両方を囲うよ。

次に②伝達方法。「郵送」「使送」「携行」と選択肢はあるけど、ほぼ全て「使送」と思っておいていいよ。

伝達方法っていうのは、相手に届ける方法ってことですよね?

うん。そういうこと。

「郵送」は、文字通り郵便で届けること。

えっ、郵便で……?

うん。あんまりやらないけど、無いわけじゃ無いよ?

「使送」は、郵送以外で、誰かに持っていってもらうこと。

使いっ走りに持っていってもらうってことですか?

まあ、そういうことも無いわけでは無いけど。

どちらかというと、部内便だね。各基地には文書交換所というのが整備されていて、部隊間の文書のやり取りを取り次いでくれる。途中、役務契約で物流業者が輸送を担うこともあるけど、郵便ではないから「使送」になるんだ。

なるほど。

続いて「携行」。読んで字のごとく、作った本人が直接持っていくこと。まぁ、あんまりないね。

余程大事な文書か、余程暇な人か……。

「例規」は法規類集っていう規則集に掲載してくれってヤツ。これも若いうちに取り扱うことはないから省略。

で、最近多いのが「その他」。

「行政文書閲覧・送達サイト」っていう、電子送達システムが一般化していて、これで文書をやり取りすれば紙を送らなくて良いんだ。その場合、ここに「ポータル」と書き込む。

あ、やっぱり全部が全部、紙でやり取りしてるわけじゃないんですね。よかった。

うん。ただ、艦艇の場合、情報システムの秘密区分の問題とか、修理中のネットワークの問題とか、色んな理由でポータルが使えないことが多くて……。結局紙頼りになることが多いんだよなぁ。

次に③発送年月日。ここはノータッチでOK!何故なら、決裁とか全部終わった後に庶務員が処理するところだから!

④題名。ここは起案した文書の題名をそのまま入力すればOK……なんだけど、通達類の場合はちょっと気をつけないといけない。

(依頼)が消えてますね?

そう。通達類の題名の最後に付与した文書の種類は、ここには書かない。その代わり、⑤標記について、案のとおり「 」してよろしいか。に記載する。

通知文書なら「通知してよろしいか」、報告文書なら「報告してよろしいか」ってことですね。

じゃあ、一般命令だとどうするんです?

一般命令の場合は「発令してよろしいか」だね。

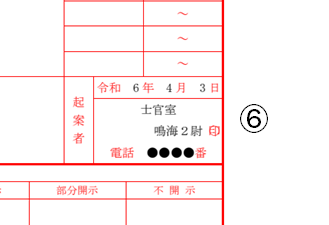

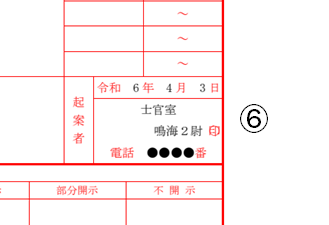

さて、ここで右下に飛んで⑥起案者。

上の行には起案日を書く。ぶっちゃけ案を作るのはもっと前からやってると思うけど、持ち回りを始める日でいいよ。

その下には、本来●●課●●室みたいな細かい配置を書く。ただ、艦の場合はそんな細かいセクションが無いから「士官室」とか書いておけばOK。曹士の場合は「砲雷科」とか「船務科」とかだね。

で、その下に苗字と階級を書く。

艦だと幹部は役職名で呼ばれることが多いから、つい「水雷長」とか書きたくなってしまうんだけど、誰が起案したのかを特定する必要があるから、役職名じゃなくて人の名前を書かないといけないことになっているんだ。

名前を書いたら押印する。最近は自署していれば押印は要らないことになっているけど、様式上まだ残ってるところも多いね。

で、その下に電話番号を書く。

これって、要はトラブったときに起案した人に連絡が付くようにってことですよね?

そういうこと。

で、⑦文書管理情報を書く。書くべき内容はさっき説明したとおり。ただ、枚数だけは注意してね。起案用紙に書くべき枚数は、起案用紙を含んだ枚数なんだ。

じゃあ、+1枚?

いや、この後出てくるけど、記書きっていうのが、もう1枚あるんだ。

これが両面印刷されてるなら+1で良いんだけど、2枚に分けた場合は+2枚にしないといけない。この起案用紙分のページ数加算は結構忘れがちだから、気をつけてね。

広告

よし。ここまで来たら、あとは持ち回りが始まってからの話だから、起案用紙の2枚目に移るよ。

起案用紙の2枚目は「記書き」と言われていて、どういう経緯で、その文書で何をするのかを簡潔に書いたものなんだ。

調整担当者の名前は架空のもの。

なるほど、若年幹部の能力向上のために研修に行きたいから、依頼しますと……。読んで字のごとくですね。

正直、この程度の文書だと、そんなに細かく書く必要は無いね。本文見れば分かるし。

だから「本件は、●●を案の通り発令/依頼/通知……するものである。」の1文で終わらせてしまうことも少なくはない。

ただ、起案用紙の趣旨を考えると、大事なのはその文書を作ることになった経緯なんだ。前、部隊にいた先輩から聞いたんだけど、この記書きがものを言うのは、規則の改正をするときなんだってさ。

仕事してると、なんでこんな規則があるんだ?っていうケースが凄く多い。で、改正の機運が高まっていよいよ改正というときに、「実はアレコレの問題があるからその規則は残しておかないといけないんですよ」って話が舞い込んでくる。改正する前ならまだ良いんだけど、改正した後で分かって混乱するのも結構あるんだ。

なるほど。なんでそういう規則を作ったのか、記書きに書いておけば、後からでも分かるんですね。

そういうこと。本文には、そんな事情は絶対載らないからね。

あと、ウチの補給長から勧められてるのは、誰と調整しているのかを書くことだね。人事異動で起案者が交代した場合、後任者がその業務について誰と調整すれば良いのか、記書きを見れば分かる。あとは、起案者と連絡取れないけど、急いで何か確認しないといけない場合なんかは、最悪その調整相手に直接連絡を取ることもあり得るし。

面倒くさそうだと思ったんですけど、結構便利なんですね。

持ち回り

よし。これで、ひとまず印刷は終わった!

起案用紙2枚と、印刷した案を持って、各担当者を回るんだ。

「対潜資料隊研修の依頼文書を起案しました。合議をお願いします!」って感じで。

すると「ここはどうしてこんな書き方してるの?」とか、色々詰問質問されるから、説明して関係者に納得してもらうんだ。

ちなみに、起案者が直接手に持って持ち回るのが普通だけど、最近は効率化のために、ボックスの中に案を入れることで関係者が確認するようにしている艦も多いよ。この場合、直接口頭で説明できないから、予め細かな説明文を添えることになる。

すると、あれよあれよと修正の嵐。

修正は、案文に直接書き込んで行う。印鑑やサインで、誰がどこを直したのか分かるようにするんだ。

今回修正されたのは、4か所。

①「次のとおり」を「次の通り」と誤植

②目的に加筆

③要望する内容に加筆

④写送付先の記載忘れ

①と④は凡ミスだね。ただ、よくあるから注意しないといけない。

写送付先に入ってる「海洋業務・対潜支援群司令」ってのは何です?

これは、対潜資料隊司令の上司だね。対潜資料隊はちょっと特殊な部隊で、内部に立ち入る時点で、その上の群司令の許可が必要になる可能性もあったから、水雷士は海洋業務・対潜支援群司令部とも調整していたんだ。

②と③の加筆はなんで行われたんですか?

まぁ、修正した船務長と機関長の気分……

えっ、

……という可能性もあるけど!

このあたりは、上の人の知恵だね。ぶっちゃけ、水雷士はここに書いてある「海洋情報処理サブシステム」についてレクチャーしてもらうこと自体は、そんなに重視してなかったんだ。で、その結果文書に書いてあることと実際に求めてるものの乖離が大きくなり過ぎてしまった。だから、文書的に無理のない範囲で修正したってこと。

一体、何を求めたんだ……

偉くなると、単に体裁が合ってる/間違ってるだけじゃなくて、内容が適切かどうかも確認しないといけないんですね。

そうだよ。それが幹部の責任だからね。文書に書いた以上、そのとおりにやって起きたトラブルは部隊全体の責任になる。だから、案を持ってこられたらホイホイサインするんじゃなくて、きちんと内容を確認するんだ。

確認をもらったら、⑧起案、⑨合議のところにサインか押印をもらい、それが終わったら⑩補給長による文書審査を受ける。

文書としての体裁の確認でしたっけ?

そう。ページ数の表示とか、文書管理情報の記載の仕方とか。

さっき出てきた「写送付先の記載漏れ」なんかは合議の段階で発見されなかった場合、文書審査で発見されることになる。……補給長がきちんと見ていれば。

ちなみに、合議の段階でまとめて審査もやってしまう人が結構いるよ。ただ、その後の修正で文書の体裁に大きな変更が生じることもあるから、その場合はもう一度見てもらった方が安全ではある。

広告

決裁とその後

文書審査が終わったら、いよいよ⑪艦長の決裁を受ける。

「対潜資料隊研修の依頼文書を起案しました。決裁をお願いします!」って感じで。

出来が良ければ、そのままパス。

出来が悪ければ、また色々修正されて、決裁となる。

起案用紙見ると、決裁欄に⑫専決ってありますけど、コレは何ですか?

専決は、特定の内容の文書について、予め決裁権を委任しておく制度だね。本来は艦長が決裁しないといけないような文書でも「副長専決」を決めておけば、副長が決裁できるようになる。

そうしたら、副長専決で出した一般命令は副長の名前で出るんですか?

いや、専決された文書はあくまで艦長の名前で出るよ。決裁する権限を委任しているだけだからね。当然、その文書に対しては艦長が責任を持つよ。

なるほど……自分の与り知らぬところでやらかされる可能性もあると。

もちろん。だから委任って難しいんだ。全部自分でっていうのも手ではあるけど、業務量が増えるし、部隊の業務が滞りやすくなるし。だから、どこまで相手に任せるのか、きちんと見極めて委任するんだ。

さて、決裁のサインをもらったら、⑬発簡番号と発簡日を記録する。発艦した文書の番号を管理しているファイルがあるから、それを探す。艦なら経理兼庶務室。陸上部隊なら総務科……いや、科ごとに保管してるかも。ファイルが出てきたら、通達類の一連番号の最も新しい行に、今回出す文書の題名や決裁日、保存期間などを記録する。で、起案用紙や案文の右上に番号と日付を加筆するんだ。

これで、文書は出るんですか?

いや、もう一踏ん張り。決裁が終わったら、浄書を作るんだ。

浄書っていうのは、要するに清書のことだね。決裁時点で、案文は色んな人の書き込みで、凄いことになる。これらを一つ一つデータに書き起こしていく。

なるほど、最後の仕上げですね。

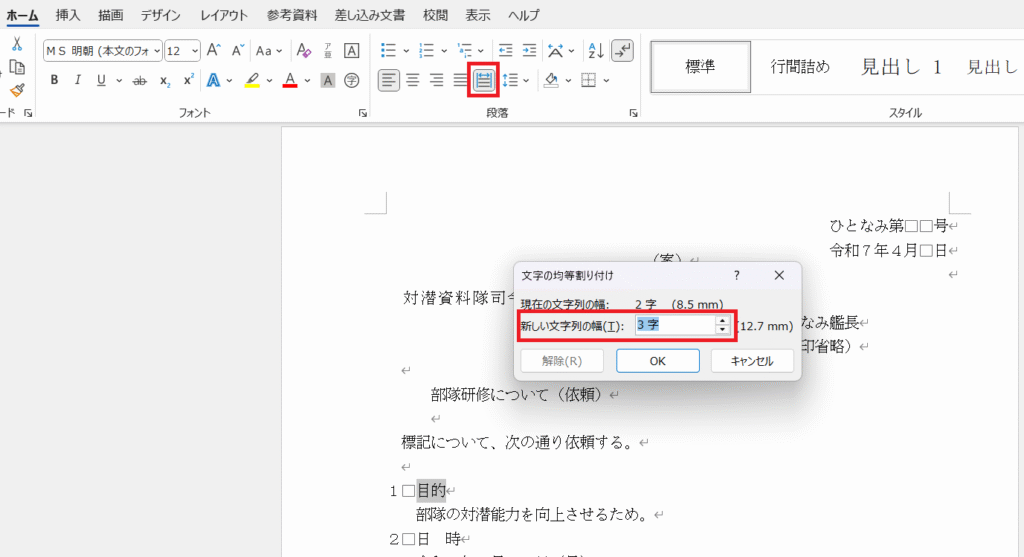

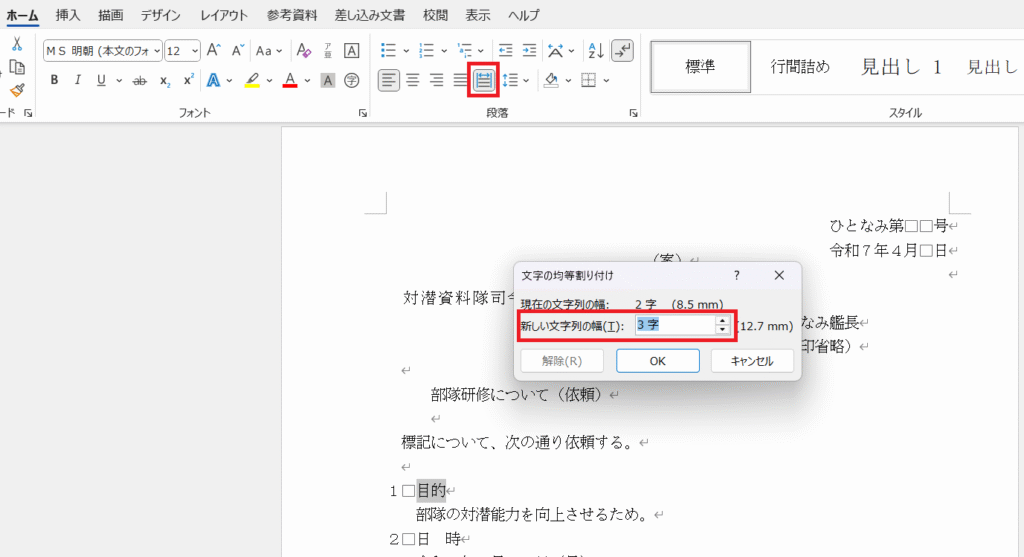

で、ここで問題が起きる。行数が足りなくなるんだ。

ん?あ、そうか。4行も加筆されてしまったから。

そう。そのままデータに入れ込むと、1枚では収まらなくなってしまう。

じゃあ、どうするか……。まあ、素直に2枚目に拡張しても良いんだけど、正直面倒だし、たかが1~2行のために紙を1枚使うっていうのも、正直バカバカしい。

そういう時は、例の「ページ設定」を使う。本来は36行が標準なんだけど、1~2行足してやる。そうすれば、行間がちょっとだけ詰まって、1枚に全部収まるようになるよ。

この画像は使い回しのため、右側のフォント設定ウィンドウに意味は無い。

そんなことして大丈夫なんですか?

37字×36行は、あくまで基準だからね。このぐらいの機転は利いた方がいいと思う。ただ、基準をどれぐらい愚直に守るかは、文書管理者たる艦長が決めることだから、艦長から止めろって言われたら従って。

さて、浄書が完成したら印刷する。

そうしたら、手元には2つの文書があることになる。

一つは原議。これは起案用紙と案文「だった」文書。

もう一つは原本。これは今し方印字した浄書。

この原議と原本を、庶務員のところへ持っていく。これで、ひとまず文書の仕事はおしまい。

おー。

あとは庶務員がやってくれる。

具体的には、起案用紙の⑭決裁印欄に押印したり、原本を複写して押印して(認証)、宛先や写送付先に送付したり。

で、艦内には原議と原本が関係する行政文書ファイルに綴られ、保管されることになる。

いやぁ長かった……。文書出すのって、大変なんですね。

でしょ?とっても煩雑。こうやって一つ一つの手続きを踏んでいるからこそ、簡単に出したり引っ込めたりするわけにはいかないんだ。

よく分かりました……。

広告

訓練実施要領

続いて、「カジュアルな文書」、訓練や作業の実施要領だけど。

え、まだ続くのか……。

正直、これだけ説明すると、もう他に言うことはないような気がする。

ほっ……。

一番の違いは、普通、起案用紙は用いないこと。

その代わり、上の方にスタンプラリースペースを用意して、合議・決裁を経たことを証明する。ボクはテキストボックスを作って、その中に表を入れてる。文中に直接書き込むより、編集がしやすいし、多少余白にはみ出ても大丈夫だから。

ちなみに、前回説明したパワポの報告資料ともなると、余白がほとんどないこともあって、枠も設けず、印字した紙に役職名だけ列記して小さくサインしてもらったりするよ。

随分格差がありますね……。

起案して、合議して、決裁もらって、浄書して、配布するって流れは全く同じだよ。

ああ、もちろん言っておくと、よその部隊に渡しちゃだめだからね?あくまで自分の部隊内でやり取りするだけだから、認められてる。

そういえば、右上に書いてある日付と「ひとなみ」の順番は逆なんですね。

そう。というのも、そこに書いてある「ひとなみ」は意味が全く違うからなんだ。通達類や一般命令に出てくる「ひとなみ(般命)第●●号」は発簡番号だけど、この文書には発簡番号が出てこない。で、日付の下に書いてある「ひとなみ」は署名。

署名……?

ほら、最初に言ったでしょ?法人格の話。「ひとなみ」という部隊の意思としての署名。要するに、艦長の署名なんだけど。

へぇ、ここは「ひとなみ艦長」じゃないんですね。

うん。慣習的に、こういうところに部隊名だけ書いたら、その部隊の指揮官の意思表示だということになってる。

ちなみに、何が何でも全ての文書を艦長にチェックしてもらって「ひとなみ」と署名しないといけないワケですら無いからね?

あれ?でも組織的検討がどうとか……

確かにそのとおりではあるんだけど、そこで艦長の決裁が必要になるのは、艦全体に何かしらの働きかけをしようとするからなんだ。ボクや水雷士にはそれをするだけの権限がない、だから艦長の力を借りる。

一方、ボクは第1分隊長として、第1分隊員の人事についてアレコレする権限を持っている。だから、例えば、人事評価の目標設定のやり方について分隊員に書面で指示を出す場合は、いちいち艦長の許可は取らない。その場合、右上の署名は「第1分隊長」になるし、左上のスタンプラリーのスペースすら無くなる。

なるほど。全ては、その書面を勝手に出すだけの権限があるか、に懸かっているんですね。

そういうこと。

広告

さて、色々文書について教えたけど、分かってくれたかな?

はい、おかげさまで。

……あ!そうじゃなくて!早いところ、共用ロッカーの格納要領を作らないといけないんですよ!!一般命令とか通達類とか、それ以前の問題!

おっと、そうだった……。

随分時間を浪費してしまった……!!

先パイ、格納要領のデータとか持ってないですか!?

いやぁ、そんなデータは流石にね。

なんてこった・・・!!

ふふふ。文書は公務員にとって、仕事を進めるための剣にして、身を守るための楯。しっかり勉強して、まずは良い公務員になってね。

この記事では、文書による命令等のプロセスについて、次の内容を説明します。

第1回

- 文書主義と組織運営

- 原則として文書による命令・報告に基づき、組織運営が行われる。

- 証拠性・同時性・客観性・保存性の利点のため。

- 組織を動かすには、組織的な検討を経て、適切な権限に基づく命令が必要

- 原則として文書による命令・報告に基づき、組織運営が行われる。

- 「上位者の仕事をする」ということ

- 指揮官が部下の提案を承認することで、命令が生まれる。

- 指揮官の命令を実際に作り発するのは部下

- 指揮官自身が能動的に命令を発すると

- 指揮官のキャパシティによる制約大

- 部下が育たず、指揮官が指揮不能になると組織が瓦解

- 指揮官が承認したことを明確にするために、文書が必要

- 指揮官が部下の提案を承認することで、命令が生まれる。

第2回

- 「文書」を巡る複雑な問題

- 海自での「文書」は状況により指すものが異なる。

- 「正式な文書」としての文書

- 「一般命令」や「通達類」など

- 経費の支出根拠になる。

- 艦長など官職印のある者(通常は1佐以上)だけが発簡できる。

- 発簡年月日と発簡番号が明記される。

- 「書面による情報伝達」としての文書

- いわゆる「報告資料」「実施要領」など

- 一定の体裁をもって、書面にまとめられている。

- 「正式な文書」のような効力は持たないが、情報伝達に用いられる。

- 「行政文書」としての文書

- 公文書管理法上の公文書

- 状況により、電子メール、写真、メモ書きなども含まれる。

- 保存や開示について法令を遵守する必要

- 「正式な文書」としての文書

- 文書について考える場合、どの「文書」を指すのかを明確に認識する必要

- 海自での「文書」は状況により指すものが異なる。

第3回

- 「行政文書管理の手引」を読み込もう。

- 「文書」の作り方

- 合議制

- 会議で意思決定する代わりに、関係者が順次案文に修正を加えることで調整

- Wordの設定

- 一般命令・通達類

- 起案用紙を用いるのが特徴

- 訓練実施要領

- 合議制

コメント