この記事では、遠洋練習航海について次の内容を説明します。

第1回

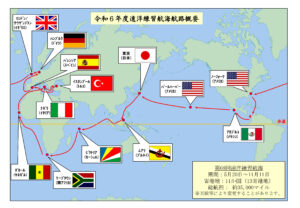

- 遠洋練習航海とは

- 毎年3月、幹部候補生学校を卒業したA幹が参加する、初級幹部を対象にした部隊実習

- 艦艇での生活や部隊運用を経験させ、幹部海上自衛官としての基礎を作る。

- 諸外国海軍と交流し、国際感覚を養う。

- 国内巡航(近海練習航海)から連接し5月に出国、海外諸国を巡り、10月下旬に帰国する。

- 毎年3月、幹部候補生学校を卒業したA幹が参加する、初級幹部を対象にした部隊実習

- 訪問国・港は毎年変わる。

- 外交上の都合などを考慮し、コース(世界一周、環太平洋など)が決定される。

- 概ね前年末にはコースが決定されるが、相手先の都合によっては出国後に訪問先が変わることも。

- 遠洋練習航海部隊とは

- 練習艦隊司令官の指揮下で行動する。

- 実習幹部は、練習艦「かしま」と練習艦/護衛艦1~2隻に分乗する。

- 「かしま」以外の艦は随伴艦と俗称され、「かしま」より生活・訓練環境が厳しいことが多い。

- 乗艦する艦は途中で交代する。

第2回

- 航海当直と訓練

- 実習中の主な業務は航海当直と部署訓練

- いずれも、事前に決められた科などの配置を担当する。

- 部隊では海曹が担当している配置も経験する。

- 航海当直

- 24時間態勢で艦の運航に携わる。

- 4交代制または3交代制

- 1回の航海期間は1~2週間程度

- 部署訓練

- 防火、防水、溺者救助、応急操舵などの訓練を行う。

- 後半では戦闘訓練も実施する。

- その他

- 蛇行運動、占位運動など操艦に関する訓練が随時実施される。

- 舷外放水、探照灯照射、信号拳銃発射などの指定作業が随時実施される。

- 実習中の主な業務は航海当直と部署訓練

- 業務や生活の厳しさ

- 睡眠時間の短さ

- 朝から夕方まで部署訓練などのために拘束され、それ以外の時間にも航海当直が入る。

- 当直から次の当直までの間隔が長くないため、連続睡眠時間を確保出来ない。

- 訓練や当直のない時間も、訓練準備に奔走するため自由時間が少ない。

- 「かしま」の場合、実習員の多さ故に訓練機会が少なく、随伴艦より楽なのが通例

- 随伴艦の狭さ

- 随伴艦の実習幹部用居住区は3段ベッドであることがほとんど。

- 随伴艦には荷物を収納するスペースがほとんどない。

- 随伴艦に乗る時期によっては、引っ越しの手間が大きな負担に

- 長期行動のストレス

- 約半年間にわたる長期行動のため、実習幹部以外の隊員にも強いストレス

- 同僚との人間関係でいざこざが生じることも

- 睡眠時間の短さ

第3回

- 寄港の概要

- 1~2週間に2~3泊程度、各国の港に寄港する。

- 寄港の意義

- 補給

- 食糧(特に生鮮食品)と燃料、真水を購入

- 休養

- 夜まともに寝られる数少ないチャンス

- 外交

- 軍の能力などを暗示し、抑止力を支える。

- 寄港すること自体が外交、寄港地での行事も外交

- 自衛隊が行う海外派遣で最も高位の指揮官が指揮

- 経験

- 様々な国の海軍や市井のあり方を見て、世界の多様さを知る。

- 米国だけが世界でないことを知る。

- 米国ほど信頼に足る国がないことも知る。

- 補給

- 寄港地での過ごし方

- 入港前夜は仮泊

- 一度航海当直を解き、万全の態勢で入港に臨む

- 投錨法訓練の意味も

- 入港時は登舷礼や礼砲など

- 昼は慰霊行事・研修

- 第二次世界大戦を中心に、軍墓地や慰霊碑で慰霊行事を行う。

- 研修は海軍の士官学校で若年士官や士官候補生と交流する事が多い。

- 他に、その国の名所・史跡を見学することも多い。

- 夜はレセプション

- 日をずらし、日本側・受入国側の両方で歓迎パーティを開催する。

- 日本側のレセプションは「かしま」飛行甲板で行われる。

- 受入国の海軍関係者や、現地の大使館員、日本人会の有力者などが招待される。

- 実習幹部はホスト役として、来客の接遇を担当する。

- 受入国側のレセプションは近隣のホテル等を使用する事が多い。

- 実習幹部は招待客として、接遇される側になる。

- いずれも、実習幹部全員が参加するわけではなく、一部が持ち回りで参加する。

- 敬遠されることも多いが、現地人の考えを知る貴重な機会

- 確実に上陸したい寄港地があるなら、他の寄港地のレセプションに参加を

- 各種行事の入っていないタイミングは上陸可能

- 買い物や食事、観光などが可能

- まるまる1日がフリーになることもあるが、スケジュール調整が上手く行かないと夜しか上陸できないことも

- 代理店を通じて、ホテルに宿泊することも可能

- 入港前夜は仮泊

水雷長 遠見1尉

水雷長 遠見1尉さて、いよいよお待ちかね、寄港地巡りの話だよ。

いよっ!待ってました!

寄港の意義

まず、一番重要な寄港の頻度なんだけど。

だいたい1~2週間に1回くらいだよ。といっても週イチとはならないね。航海日数が1週間を下回ることはまず無くて、10日とか12日に1回くらいと思っておけばいいと思うよ。

結構長いですね。

ある程度長期間の航海に慣れるのも大事なことだからね。実際、人民解放軍も増強の段階で、乗員が長期航海に耐えられないという問題に直面したと言われているし。燃料や食料が保っても乗員が保たないんだ。

へぇ、ということは、中国の海軍はそんなに強くない?

……と言われていたのは00年代の話。

今やインド洋やオーストラリア近辺にも艦艇を派遣するようになったし、なんならRIMPACに情報収集艦を派遣して2~3か月くらい無寄港で活動していった、なんて話もある。過小評価は禁物だよ。

そして、同様の問題は海上自衛隊でも言われている。そりゃあ、やれと言われれば2週間でも1か月でも航海し続けるけど、やっぱり長くなると辛いね。

とは言え、実際、2週間くらいの航海には耐えられないと困るんだよね。

横須賀から舞鶴へ行こうとするだけで、飛ばしても2晩はかかるんだ。遠くの港から増援として派遣された艦が到着するなり「入港させてください」じゃ、何のために送ったのか分からない。

それに、日本からハワイに行くときも、通常は2週間くらいかけて行くからね。それくらいは当たり前、と思えるくらいにはなっておかないと。

しかし、それが半年近く続くんですか……。

そう。故に、結構遠洋航海はキツい。でも、だからこそ寄港地のありがたみが分かるってものだよ。

広告

補給

さて、寄港の意義だけど、まず何より補給が重要なんだ。

あっ、休みじゃないんですね……。

そりゃあ、休むのも大事だけど。食料も燃料も、約半年の航海を乗り越えるにはあまりにも足りないからね。特に生鮮食品なんて、頑張っても2~3週間しか保たない。

確かに。

あれ?でも、入港する港って海自の基地じゃないんですよね?燃料とか食料とか、どうするんですか?

もちろん、買うに決まってるじゃない。

現地の業者と契約して、入港した時に油や食料を持ってきてもらうんだ。

すると、手に入るのは現地の油や食料ですか?

もちろん。だから艦内で出る食事も、徐々に異国情緒溢れたものになっていくよ。米や調味料は保存が利くから変わらないし、肉もそこまで国によって違わないけど、特に野菜がね。

低緯度地域を航行していると、全く見たことないような野菜がサラダや炒め物で出てくるんだ。日本食と現地の食事がミックスされたような感じになる。

あと、アイスやジュースみたいな嗜好品もだね。艦内で買えるスペースがあるんだけど、日本で積んだものは早々に売り切れるから、各国で購入したものが並ぶようになるよ。

へぇ~、面白そう!

で、食品はそこまで問題にならないんだけど、大抵問題になるのが燃料と水。

海上自衛隊が普段使ってる燃料は、かなり品質が高いものなんだ。それに比べ、海外で手に入る燃料は品質が良くない。

品質が低いと、何か問題がありますか?エンジンが壊れたりするんですかね?

うん。硫黄やナトリウムが含まれていると、ガスタービンの羽が侵食されてしまうんだ。進行すると中で割れたりポッキリ折れたりして、とんでもない損害が起きる。

あと、微量に含まれている固形分がバルブを目詰まりさせたり。酷いものになると、ガスタービンを「停止できない」ことすらある。

起動できない、じゃなくて?

うん。停止できない。

停止操作を反映させるためのバルブが壊れてしまうんだ。こうなると、通常のやり方では停止できないから、燃料供給を強制的に遮断して、止まるのを待つしかなくなったりする。

恐ろしい……。暴走状態じゃないですか。

いい加減な業者だと、他の燃料を取り扱ったタンクやホースをそのまま使ってることもよくあるし、酷い場合はそもそも要求した基準を満たしていない油を売りつけてくることもある。搭載してみたら半分以上汚水だった、なんてことすらあるんだ。

うわぁ……。

だから燃料を購入するときは、事前に品質検査をして合格したものだけを受け入れる。真水も同じ。搭載することになった水が汚染されていて飲めないなんてことは珍しくない。だから、機関科がしっかりチェックしているんだ。

で、これまた厄介なのが搭載。

護衛艦が普段燃料を搭載するときは、油船という小型タンカーを横付けして、そのパワフルなポンプでグイグイ送油してもらうんだ。

ところが、そういう便利なものが無い場合、岸壁にタンクローリーを呼んでくることになる。

タンクローリーというと、あの?

そう、あの。

当然、1台では艦の搭載量を賄いきれないから、何台もチャーターして、ピストン輸送してもらうことになる。

しかも、タンクローリー自身はそんなに強力なポンプを持っているワケじゃないから、搭載にはとてつもない時間が掛かる。

燃料は真水と違って、海にこぼしたりすると大変なことになるから、管理がすごく厳しい。というわけで、燃料搭載に際しては、機関長以下機関科幹部や機械科員がみな総動員される。

なのに、メチャクチャ時間が掛かる。

まさかとは思いますが……

そう。交代しながらだけど、機関科は寄港中、燃料搭載に全力を注ぐことになる。

えぇ……。

もちろん、そういう港ばかりではないけど、そういう港に当たってしまったら、機関長や機関士に休みはないね。

広告

休養

そんな問題は多々あるけど、やっぱり重要なのが休養!

航海中は航海当直態勢を維持しないといけないのは前回話したとおり。交代制とはいえ、夜しっかり眠れないのはなかなかツラい。

だからこそ、寄港は連続睡眠時間を確保する絶好の機会なんだ。

やっぱり休みは大事ですよね。精神的にも休みなしはキツいですよ。

そう。肉体的な休みも大事だけど、やっぱり精神的な休みは大きい。日々訓練に明け暮れて、新しいことに圧倒されているとき。あとは慣れてきて毎日がルーチンになってきてしまったとき。どちらも、精神的には結構キツいんだ。

でも、入港すればいつもと違う日が手に入る。完全には自由にならないけど、自分でやりたいことを決められる日が。

部屋で休むもよし。上陸して街を見物するもよし。艦では食べられないようなものを飲み食いするもよし。

それなら、携帯電話で通信できるのも寄港地の旨味なんだ。最近では練習艦隊にStarlinkが導入されたから、ありがたみが薄れたかもしれないけど。

広告

外交

もう一つの意義が外交だよ。

いつも先パイ言いますけど、艦を派遣するのがなんで外交になるんですか?なんとなく分からないでもないんですけど、よく考えてみたら軍隊を差し向けるって威圧以外のなにものでもないですよね?

うーん、それはもう、そういう国際慣習だから、としか言えないんだよね。確かに陸軍の部隊を外国に近付けたら国際問題間違いなしだけど、艦艇は必ずしもそうとは限らないんだ。むしろ親善になることもあるんだよ。

ふぅん、そういうものですか。

軍艦の外交機能

海軍(軍艦)には、軍事・警察・外交の3機能があると言われている。軍事組織の中でも外交機能の存在を明確に認められているのは、海軍の特異な点である。

海軍は自国の海運保護や敵国の通商破壊のために生まれた。陸上交通が脅かされる場合はその地域に主権を有する国が対応する(=主権国が暴力を独占)が、公海上では暴力を独占する者が存在しないため、遠方と海上交易を行う国は、自国から遠く離れた海域へ軍艦を派遣し、自ら安全を守らなければなければならなかった。この時、軍艦は補給や休養のために周辺国の港に入港することが常であり、入港や便宜供与の可否は政治と不可分であった。

この結果生まれたのが、軍艦の特異性である治外法権(immunity)や不可侵権(inviolability)である。軍艦は旗国以外の管轄権から免除される特権を有しており、たとえ軍艦が外国の領域内で犯罪行為を行ったとしても、沿岸国はそれを取り締まることができず、また官憲を艦に立ち入らせることができない。

これは大使館・領事館などと同等の外交特権であり、軍艦という概念が誕生したときから慣習国際法として認められてきたものであった。このような特権が認められたのは軍艦は旗国の主権を完全に象徴する存在と考えられてきたからである。軍艦の背後には軍艦を運用する旗国の存在がつきまとい、寄港した軍艦に対しては旗国やその外交官を遇するかのごとく、丁重に扱うことが求められた。故に、寄港することはもちろん、軍艦が周辺海域に存在すること自体が沿岸国に外交的影響をもたらしたのである。

この外交的影響を積極的に利用するのが親善寄港である。これは軍艦を敢えて他国の港に入港させることで、その国との友好関係を内外にアピールするものである。これは従来から行われてきたものであるが、近年は「自由で開かれたインド太平洋」構想実現の観点からより積極的に行われるようになった。外交における軍艦の価値はますます高まってきている。

ただし、この外交的意義は軍艦の軍事的意義を否定するものではなく、むしろ軍艦が潜在的な脅威であればこそ外交的機能が発揮されることに注意が必要である。保有する殺傷能力とそれを運用する国家意思、それらを受け手側が類推することから生じる「味方としての頼もしさ」「敵に回すリスク」の雰囲気こそが、外交的影響力をもたらすのである。

現場にいる軍艦は、指揮官や高級官僚が艦艇の行動を公然と特定の政策、脅威の抑止、あるいは特定の約束に結びつけるかどうかにかかわらず影響力を及ぼす。

ジェームズ・ホームズ「海洋戦略入門 平時・戦時・グレーゾーンの戦略」

ルトワックは冷戦の解説者は一般的に「平時のプレゼンス」任務と戦闘準備を区別していたと指摘しているが、これはいまでもそうである。しかし、彼にとってこれは誤った解釈である。目に見える戦闘能力がなければ、プレゼンスはほとんど役に立たない。

ルトワックは効果を発揮するためには、展開された艦艇、軍用機および兵器は「潜在的な脅威または支援の源泉に見える」ことが必要であると主張した。

広告

- 米海軍大学海洋戦略学教授が、若き海軍士官たちのために書いた海洋戦略入門書。

- 著者は、湾岸戦争にも従軍した米海軍士官

- 「若年士官は訓練や管理業務に忙殺されて、戦略を勉強できない」著者自身の経験から、海洋戦略とは何かを短時間で漠然と理解できることを目指した。

- マハン、コーベット、ルトワックなどの著名な学説について解説しており、その出典が明示されているので、勉強の入口に最適!

- 海とは何か、シーパワーとは何かを考え、海軍が果たすべき役割を考える。

- 単なる軍事戦略に留まらず、海運など「公共財としての海」を知り、海洋国家のあり方を考える。

- 近代の戦略家の思想を元に、グレーゾーン等、混迷極まる現代の情勢をどのように捉えるべきかを考える。

寄港地ではいろんな式典やイベントをやるんだ。寄港すること自体も外交になるし、そういうイベントも外交になる。

友好をアピールするってことですか。

うん。日本にも外国海軍が練習航海で寄港することがあるけど、そういうときに実感するんだよね。遠いところから時間を掛けてはるばるやって来たというのは、飛行機でひょいと来るより重く感じられるものなんだ。

確かに。艦の格好良さも目に付きますけど、数週間掛けて来たんだと思うと、よく頑張ったなぁという感想が先に来ますね。

もうひとつ、非常に重要なポイントとして、自衛隊が行っている海外派遣の中では最高位の指揮官が率いているんだ。

階級が高いってことですか?

うん。自衛隊の海外派遣部隊指揮官って、たいていは1佐くらいの人がやるんだ。海賊対処行動派遣も1佐の護衛隊司令が率いてたし、陸自がイラクに派遣されたときも隊長は1佐だったね。

時々、護衛隊群司令のような将補が率いていくこともある。

で、同じ将補でも練習艦隊司令官は護衛隊群司令より格上とされているんだ。他に、役職名に「司令官」がつくのは、自衛艦隊司令官、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、教育航空集団司令官と、いずれも海将の配置。そこに並ぶ……とまでは言わないけど、匹敵するだけの責任があると見なされているんだ。

実際、部隊名の英訳を見ると、練習艦隊はTraining Squadronなのに対し、護衛隊群はEscort Flotillaになっている。海軍の伝統的な部隊規模で言うと、Squadronの方がFlotillaよりも規模が大きいものを指すから、Squadronの指揮官である練習艦隊司令官はFlotillaの指揮官である護衛隊群司令より上、ということになる。実際には護衛隊群の方が隻数も人数も上なんだけどね。

配置される人も、それだけ偉い人がなるんですか?

うん。過去の練習艦隊司令官の経歴を見れば分かるけど、だいたいは護衛隊群司令になった後で練習艦隊司令官になってるよ。つまり、将補昇任直後にいきなりなるような配置ではなくて、将補の中でも下級の役職をこなしてからなる配置ってことだね。

外交のことを考えると、それだけ高位の指揮官が率いるというのはとても重い意味を持つんだ。

やっぱり、偉い人が出向いた方がインパクトありますよね。

うん。寄港地では、将官級の偉い人が出てきて出迎えを受けることも珍しくないからね。そうした時に、あんまり格に差があると、互いの認識が違いすぎて話が上手く進まなかったり、内外に誤ったメッセージを発してしまったりするからね。

そういう時に、海外派遣される部隊の中では一番上の指揮官が率いているというのは、派遣先の国に対してどれだけ注意を払っているかというメッセージにもなるんだ。

最近では、練習艦隊司令官より高位の掃海隊群司令が、IPD(インド太平洋方面派遣)における輸送艦部隊の指揮官として派遣されるようになったため、必ずしも最高位とは言えなくなってきています。

広告

経験

最後に、寄港することで実習幹部が得られる経験というものがある。

世界が拡がるってやつですね。

うん。遠洋練習航海のいいところって、本当にプライベードでは絶対に行かないような国に連れて行ってくれるんだ。行き先は先進国から発展途上国まで多種多様。

治安の悪い国に行くのって、怖くないですか?

もちろん怖いよ!でも、注意すべきポイントを守っていれば、そこまで危険ではないし、トラブルに巻き込まれても、とりあえず艦にまで逃げ帰れば命までは取られないという安心感があるのは全然違うね。

行く先々で、海軍の施設で研修したり、街の中を歩いたりするんだけど、本当に国によって何もかもが違うんだ。あの世界の多様さばかりは、本を読んだりネットで調べたりするだけでは分からないね。

海軍もやっぱり違うものなんですか?

うん。ボクらが想像する外国の海軍って、詰まるところアメリカ海軍なんだよね。海軍だけじゃなくて、「外国」という概念がほとんど「アメリカ」になってしまっている。アメリカの物の見方が外国人の考え方だと思い込んでしまっている。

確かに、日本的な考え方とアメリカ的な考え方って、二項対立として扱われやすいですよね。でも、それは違うと。

うん。あくまでアメリカは世界に対して最も影響力のある国であって、アメリカが世界の全てではないんだ。むしろ、世界的に見ればアメリカは極めて異質な国。アメリカ的な考え方を受け入れていない人はたくさんいるんだ。

でも、それはそれで、ボクの中でアメリカという国の価値が下がったわけじゃないんだ。むしろ上がったとすら言っていい。

おや、なんか他の国で嫌な目にでも遭いました?

他の国で痛い目にあったというのは確かにあるけど、それ以上に、やっぱりアメリカって凄くよく出来た国なんだよね。

街を歩いていると、日本人から見るとだらしないなぁって思う人も多いけど、市民のモラル自体はそこまで悪くないし、公衆の面前で堂々と犯罪をやるような輩もいないし。

軍に対する市民の信頼も、凄く感じる。制服を着て歩いていると、そこかしこで好意的な声をかけてもらえるんだ。”Thank you for your service.”って。

先パイはアメリカの軍人じゃないのに……。

いや、外国軍の人だと分かっていても、アメリカの市民は言うらしいよ。どこの国の人であれ、公共のために尽くしている人には敬意を払うべきだと考えているんだ。

へぇ、そういう考え方があるんですね。

この市民の理解の下に、アメリカ軍はとんでもない規模の組織を動かしているんだ。

港は広大で、基地内の移動にもバスが運行されてる。日本が全部手作業でやってる港務作業もフォークリフトやクレーンを持ってきて、すぐ終わらせる。入港して歓迎行事なんかが終わると、補給物資が次々と押し寄せてきてすぐに搭載が終わる。

そっか、他の国だとそういうとこでグダったりするんですか。

うん。本当に。

アメリカ軍もアメリカ軍で結構いい加減なところはあるんだけど、基本的に約束を守るという点では、海上自衛隊よりよっぽどしっかりしてる。

航海中、米海軍の補給艦から洋上補給を受けることがあるんだけど、あっちの補給艦って、民間人が動かしてるんだ。

えっ、そうなんですか?

ヘルメットに救命胴衣にと完全装備で臨んでいる海上自衛隊に対して、米海軍の作業員ときたら、Tシャツに短パン、みたいな感じで。おいおい正気か……?とは思うんだけど、そんな奴らだって「何月何日の何時にここに来い」って命令があれば、随分基地から離れたところでも、絶対そこに来て補給してくれる。それがどれだけ凄いことか。

そんなの当たり前だろ?って思うかもしれないけど、それが当たり前じゃない国はたくさんある。まぁ、よほどの国でない限り、軍人はやることやるけど、民間業者の役務なんてアテにならない国ばっかり。

注文したはずの糧食が遅れるとか数が合わないなんて話は何度も聞いたし、ボクらの入港歓迎行事をアウトソーシングされてた会社が軍と揉めてドタキャンしちゃった、なんて国も見た。少なくとも、アメリカではそういう無様なところを見たことは一度もなかったよ。

信用できるかどうかって、大きいですね。

うん。確かにアメリカは今、色々大変なことになってしまっているけど、やっぱりアメリカほど信頼に足る国は他にない。あれほどの力を持っていて、しっかりした官民の基盤を持っている国は他にほとんど無いんだ。

だから、アメリカが全てではないけれど、アメリカはやっぱり日本の安全保障戦略の中心にあり続けるんだって、あの時に理解出来たんだ。

広告

寄港地での過ごし方

入港の意義が分かったところで、実際にどう過ごすのかについて話すね。

入港前夜:仮泊

まず、入港前夜。

あれ?入港するところからじゃないんですか?

うん。というのも、遠洋練習航海の間、入港前夜は必ず仮泊するからなんだ。

なんです?その仮泊って。

港内や港外の水深が浅めなところで投錨するんだ。投錨でも入港は入港なんだけど、「入港用意!」って号令を掛ける場合は乗員が上陸することを前提にしていて、錨を打つだけで上陸させない場合は「仮泊用意」って号令を掛けるんだ。

ふぅん、なんでそんなことするんです?

一番の理由は入港前に港のことや相手国のことをきちんと研究するためだね。事前研究はしているんだけど、艦を走らせながらでは主要メンバーが一堂に会して研究会をやるなんてことも出来ないからね。やっぱり最終準備は落ち着いたところでやりたいんだ。

それに、2週間くらいずっと航海してて、乗員は皆疲れてるからね。普通の入港なら問題ないかもしれないけど、遠洋練習航海では万が一にも失敗できないから……。

確かに。メンツもかかってますもんね。

練習航海の出入港は、ただでさえ不慣れな港な上に、様々な心理的要素が加わって浮き足立ってしまいがちです。

過去には、護衛艦が国内某港を出港する際、艦長が素早く離岸しようと胸算と異なる操艦をして、艦位を把握しないままウイングで見送り客に手を振っていたところ、そのまま見送り客の目の前で浅瀬に座礁してしまったという、なんともいたたまれない事故も起きています。

不慣れなのも、精神的に不安定になるのも、避けられないことです。だからこそ、睡眠時間を確保する、一歩引いたところで観察・警告する役割の配置を設ける、普段から報告を定量的に行わせて認識の誤差を埋めるなど、リスク低減策を事前に講じなければなりません。

副次的には、投錨のやり方を実習幹部に教えるという意義もあるね。そういう機会でもないと、一度も投錨するところを見ずに部隊に行ってしまうから。

投錨って難しいんですか?

うん。慣れてしまえば手順自体はそんなに難しいものでは無いんだけど、他の作業に比べると危険が伴うし大きな音や振動があるから、ビビりやすいね。だからこそ、見学して慣れておく必要があるんだ。

それから、国や情勢によっては入港前に検疫を受けなければならないこともある。その場合、検疫錨地というのが沿岸国から示されているから、そこで待機して検査を受けないといけないんだ。ボクの時はそんなこと無かったけどね。

なるほど、入港ひとつとっても色々やることあるんですね。

あと、仮泊した日は例外的に艦内飲酒が認められることが多いんだ。普段はダメなんだけど、特別に許可を得て艦内に保管されている酒を買って飲むことができるの。

あら、そうなんですか。私は呑まないですけど、呑む人にはたまらないんでしょうね。

まぁ、ボクもそれで酔っ払った同期から引っ叩かれたことあるから、あんまり良い思い出では無いんだけど……

とはいえ、寄港地によっては飲酒できないこともあるし、日本の酒は売ってないことが多いからね。そういう機会が無いと困る人もいるんだ。

広告

入港時は登舷礼など

さて、入港日を迎える。入港する時、実習幹部たちは制服を着込んで甲板上に整列するんだ。

ん?何のためにですか?

偉容のためだね。入港のやり方を実習幹部に見せるっていう意義もあるけど。綺麗な制服を着た人たちがビシッと並んでると、それだけで凄そうに見えるでしょ?

普段の出入港の時も、服装こそ普通の作業着だけど整列はしてるんだ。ただ立ってるだけ。正直何だかなぁ……と思わなくもない。

やっぱりそう思います?

ただ、よその艦が出入りしているのを見ると、やっぱりビシっと整列してるって大事なんだよね。フラフラしてたり、私語してたりすると、すごくだらしなく見える。

ただ立ってるだけで良い印象与えられるなら、お得ではあるよね。

ふーん、そんなものですか。

入港時の作法だけど、寄港先によってはもっとフォーマルなことをやるところもあるよ。例えば、登舷礼。

普通の整列とは違うんですか?

まあ、制服が違うような気がしますが。

うん。制服が違うのは礼装を着用しているせいだね。

加えて違うのが、整列する人数。登舷礼では、実習幹部だけじゃなくて、どうしても艦内に残らないといけない者以外は全員外に出るんだ。

人数が多いと、やっぱり格式高くなるんですかね。

単に人数が多いと、というより、出せる人間は全員外に出してますよ、というのが大きいんだ。

登舷礼が生まれたのは帆船が軍艦として使われていたような時代なんだけど、他の艦や港に近づく時に艦内に人を残しておくと、砲撃したり、切り込み隊が乗り移ったりと、奇襲ができてしまうでしょ?だから、敵意が無いことを明示するために、敢えて総員をマストの上に整列させたりしたんだ。これが登舷礼。

その言い分なら、本当に全員が外に出ないといけないような気がしますが……。

そういう事言わない!そんな事言ったら、現代兵器をもってすれば視界内に入る前に危害を加えられるんだから。もともとそういう意味があって、その形を真似するのが大事なの。

登舷礼の他に、オプションとしてつくのが礼砲。

え、砲をぶっ放すんですか……!?

うん。といっても空砲だよ?

いや、実弾でも空砲でも、相手の前で大砲を撃つなんて威嚇じゃないですか。

いや、れっきとした国際儀礼なんだよ。それに、相手の前じゃなくて、もっと手前で撃つんだ。

理解しがたい……。

これも、帆走軍艦の頃からの伝統で、敵意が無いことの明示だね。

昔の大砲って、一度発砲すると再装填に時間が掛かったんだ。砲身の煤の掃除とか。だから、相手が近づくときに予め発砲しておけば、その砲は発砲できる態勢にありません、あなたを攻撃できませんよ、という意味になる。

はぁ……そんな意味が。

当然だけど、相手に向けて撃つんじゃないからね?

相手からは見えるけど、全く脅威に感じないような距離や方向で撃つ。これが大事なんだ。

ふぅん。

で、港によってやったりやらなかったりってのは何です?やっぱり、アメリカだけには特別に礼儀を尽くしておこうとか、そういう事ですか?

確かにアメリカに入港するときは登舷礼や礼砲をやることが多いね。ただ、アメリカだけじゃないんよ。これはどっちかというと、相手国との調整の問題だね。

そもそも登舷礼や礼砲をやると決まっているのは、その敬意を払うべき対象が目の前に現れるからなんだ。

なんです?その対象って。

この場合だと、相手国の国旗だね。

(登げんの敬礼)

自衛隊の礼式に関する訓令(防衛庁訓令第14号。39.5.8)

第43条 自衛艦は、天皇旗を掲げている自衛艦その他の船舶及び観艦式における観閲官の乗艦する自衛艦その他防衛大臣の定める自衛艦その他の船舶に対しては、前2条の規定にかかわらず登げんの敬礼を行うものとする。遠洋航海等のため出航する自衛艦とこれを見送る自衛艦との間においても同様とする。

2 登げんの敬礼は、らつぱ又は号笛をもつて「気を付け」を令し、総員がげん側又は上甲板に整列し、幹部自衛官及び准尉は挙手の敬礼を、曹長以下の自衛官は姿勢を正す敬礼を行なう。

第1 国賓等に対する栄誉礼等及び礼砲の実施

自衛隊法施行規則( 昭和29 年総理府令第4 0号)第15 条の2 及び国賓等に対し自衛隊が栄誉礼、儀じょう及び礼砲を行うことに関する件( 昭和32年8月27日閣議了解)の実施にあたっては、次によるものとする。

1~3 省略

4 礼砲は、礼砲数について、元首、大統領及び皇族に対して21発、首相、副大統領及びその他の国賓に対して19発とするほか、この要綱第4第1項の定めるところに準じて実施するものとする。第4 礼砲の実施

栄誉礼等及び礼砲の実施要綱について(通達)(防人1第1726号。45 .8.7)

礼砲の実施は、次によるものとする。

1 外国の賓客に対する礼砲

(1)省略

(2)礼砲数は、次に掲げるものの区分に応ずる礼砲数を基準として、国際慣行を尊重し、その都度定めることとする。

ア 国旗、元首 21発

イ 首相その他の国賓 19発

ウ 閣僚、陸海空軍大将 17発

エ 陸海空軍中将 15発

オ 陸海空軍少将 13発

カ 陸海空軍准将 11発

ん?これって説明になってます?21発撃てば良いってのはなんとなく分かりますけど。

そう。明文化された規則はあんまり無いんだ。何を見ても「国際慣行上適切にやれ」しか書いてない。

ただ一般的に、国旗に対しては国家元首に対するものと同等の敬意を払うべきとされているんだ。だから、相手国の国旗が前面に出てくるような場所……昔の要塞の名残で、入口に砲台や巨大な国旗掲揚台があるような港だと、実施する可能性が高いね。あとはホストシップが出迎えに来てくれるようなとき。

……というのは建前で、結局のところ、相手国との調整次第。

敬礼をしたら、相手は答礼しないといけない。だから、こちらが「礼儀を尽くさなきゃ!」なんて言って、事前の通告も無しに礼砲を撃ったら、準備できてない相手は答礼の礼砲を撃てなくて、外交儀礼上大恥をかくことになってしまう。

あ、やるって合意があってやるんですね。

そうそう。相手方もなかなか忙しいからね。お互いに出来る余裕がないと、やるわけにはいかないんだ。

……なるほど。そこでやるかやらないかが、外交的なメッセージになると。

よく気付いたね。そのとおりなんだ。

忙しいのはみんな一緒。そこで努力して相手のために礼を尽くすかどうか。これが相手国をどう見ているかの尺度になる。だから、どの国を優先するか、やるべき条件が揃っているのにやらないことになっている国はないかを慎重に判断して、事前調整してるんだ。

入港が終わると、岸壁で入港歓迎行事が開催される。相手国の軍高官や地元の有力者が出迎えてくれて、花束贈呈とかを受けるよ。

広告

昼:慰霊行事と研修

それが終わったら、いよいよ上陸ですね。

えっとね……。確かに物理的には上陸するんだけど。

すぐに自由に行動できるとは限らないんだ。

えっ!?

日中は色々イベントがあるんだよ。

まず、一番多いのが慰霊行事。寄港地には、どこに行っても必ず軍の墓地や戦没者の慰霊碑があるんだ。

へぇ、そうなんですか。

日本の場合でも、東京に行けば千鳥ヶ淵戦没者墓苑だってあるし、靖国神社もあるでしょ?海軍墓地を探せば、横須賀にも呉にも佐世保にも舞鶴にもある。軍人に限定しなければ著名な慰霊施設には、広島の原爆ドーム、長崎の平和記念公園、沖縄の摩文仁の丘があるね。

他の国も、軍港やある程度の規模の街に行けば、何かしらそういう場所があるんだ。

主に第二次世界大戦の戦没者。あと、国によっては独立戦争の戦死者とかかな。そういう慰霊施設を訪ねて、献花を行うんだ。

これって、実習幹部は全員参加なんですか?

うん。実習幹部はほぼ100%参加するよ。場所によっては慰霊施設が狭すぎて一部だけ参加になることもあるけど、ほとんどの場合は全員参加だね。

あとは練習艦隊司令部や各艦の主要メンバーや、慰霊行事の役員として音楽隊や儀じょう隊(各艦の海士から選抜)が参加するよ。

正直言うと、暑い中礼装着込んで、ずっと立たされて、ダルいことこの上ないよ。戦争で犠牲になった人たちの事を思うのは大事だと思うけど、並んでる間そこまで想いを馳せられるかというと、正直微妙……。

やっぱり。

でも、最近理解してきたんだけど、そういうところにきちんと足を運んで儀式をやってるからこそ、周囲から認めてもらえるんだよね。

日本はここ数年で、戦後初めての勢いで急速な軍拡をしているわけだけど。こういう形で、あちこち訪ね歩いて、過去のことに向き合ってますってアピールをしているからこそ、戦前に回帰していると批難されないですんでるんじゃないかと思うようになったんだ。

まあ、なんとなく分かりますけど。

それに、各地には結構日本人駐在員や日系人のコミュニティがあったりするんだ。日本人戦没者の慰霊碑はそういう人達の心のよりどころの一つになっている側面もあって、そこに敬意を払うのは結構大事。

コミュニティと関係を築くのに、ですか。

うん。ボクたちは在外公館以外に頼れるものが無いからね。現地の情報を得たり、便宜を図ってもらったり、そういう人たちと関係を作っておくのは本当に大事なことなんだ。

広告

慰霊行事と並んで重要なのが研修だよ。相手国の施設に行って、色んなものを見せてもらうんだ。

どういうところに行くんです?

一番多いのは海軍の士官学校だね。現地の若い幹部候補生と懇談したり、教育施設を見せてもらったり。

へぇ、面白そうですね。

ところが。……正直言うと、どの国に行っても、やってることは大体同じなんだよね……。戦術の話とかは当然出来るわけないから、施設の簡単な説明に、運動場の見学、そしてだいたいNATを見せる。最初は物珍しいんだけど、何件か回ると「あぁ、またか……」となる。

航海術科訓練装置(NAT)

行船を訓練するためのシミュレーター。艦橋を模した部屋の周囲にスクリーンが設置されており、実際に艦船を運航しているかのように、悪天候や船舶交通の輻輳など危険を伴う状況を体験することが出来る。

海自では、海上自衛隊第1術科学校と防衛大学校の2カ所に設置されたNATを水上艦艇用として利用している。また、諸外国でも同様の装置が運用されており、アメリカ・ヨーロッパ・ロシア製のものが広く用いられている。

贅沢な悩みだと思いますよ、ソレ。

まあ、国は違えど皆同じことをやってるんだな、と知ることが出来たのは、それそれで良いのかもしれない。

一方で、現地の士官候補生と話すのは結構面白かったね。同じ海軍士官でも、国によって、出身の社会階層とか考え方とか、色々違うんだ。

へえ、そういう人達と話できるんですか。

うん。ボクはそんなに英語が出来ないから、出来る奴の隣で聞いてるばっかりだったけど。今にして思えば、とても貴重な機会だったなぁ。

研修先は他にも色々あって、その国の名所や史跡を見せてくれることも多いよ。

お、観光地巡りですか!

普通の観光旅行ほどカジュアルな感じではないけど。でも、軍の施設を見ている時よりは遥かに和やかな研修だね。うん。こういう研修を用意してくれる国、大好き。

真面目な話、国や民族の考え方は、本で読んだだけではなかなか分からないからね。実際に街を歩いて市民の姿を見て、こういう博物館や史跡でその背景になる積み重ねを知ることで、なんとなく分かってくるんだ。

またまた~。いいですよ、税金で観光地巡りしてるのを、そんな風に正当化しなくたって!

いやいや……。例えば、オーストラリア人とニュージーランド人の違いなんて、聞かれても分からないでしょ?どちらの国もイメージはよく似ているけれど、実際に見てみると全然違う。でも、史跡を見ていくと、どうしてそういう違いが出てくるのか、なんとなく分かるようになるんだ。

なるほど。楽しみにしておきますね!

広告

夜:レセプション

夜はどうなんです?日中に色々予定入ってるなら、夜は自由になるんですかね?

日中に比べれば、自由だね。

ただ、レセプションが開かれるよ。

なんです?それ?

歓迎会だね。客を招いて、立食パーティをするの。

どの国でも、日をずらして、日本側が主催する日と、受入国側が主催する日を設けるんだ。

ん?どういうことです?

日本側のレセプションでは、練習艦隊が相手国の人達を招待してもてなす。反対に受入国側のレセプションでは、向こうが練習艦隊の者を招待してもてなすことになるんだ。

あ、そうか。役割が全然違うんですね。

日本側レセプション

日本側のレセプションは、「かしま」の飛行甲板を使うことがほとんどだよ。他に場所も無いしね。

相手国の人って、どういう人が招かれるんですか?

まず、海軍関係者……特に、高官だね。あとは、現地にいる日本大使館や領事館職員。そして、日本人会の有力者が主なメンツになるよ。

なるほど、現地の日本人がどうのって、言ってましたもんね。

で、実習幹部は何をするんです?料理の配膳とかですか?

会場設営は結構手伝うけど、料理にはほとんど手を出さないね。

それより大事なのが、来賓の接遇だよ。ホスト役だね。

接遇って、何するんです?

お酒を注いだり、一緒にお話ししたり。

お客さんにとって一番関心があるのは、実習幹部がどんな感じの奴らかなんだ。

そりゃあそうか。実習幹部に勉強させるために海外回ってるんですもんね。

うん。海上自衛隊は一応世界有数の規模を誇る海軍だから、それなりにレベルは高いはずと、周囲の国の人達は思ってる。その期待を裏切らないようにする、大事な仕事だよ。

広告

受入国側レセプション

受入国側のレセプションはどんな感じなんです?

そっちは、近隣のホテルで会場を借りたりすることが多いね。

実習幹部は招待客として参加することになる……とは言っても、周囲から値踏みされているのは同じことだよ。

確かに、お客さんだからと言って「もてなせよ」ってデカい態度取るわけにはいかないですもんね。

うん。だから、主催がどちら側でも、正直実習幹部のやることはあんまり変わらない。敢えて言うと、トイレの案内しなくて良いとか、そういうのはある。

持ち回り参加

これって、実習幹部は全員参加なんですか?

いや、そんなにたくさんは参加できないよ。だから、参加するのは全体の2~3割くらい。入港が近づくと練習艦隊司令部から「参加希望者を●人出せ」って指示が来るから、実習幹部たちで話し合って参加者を決めるんだ。基本的には持ち回りだね。つまり、「前回はボクが参加したんだから、今回は君がやってよ」って。

なんか、その感じだと、あんまり希望する人はいないんですかね?

まぁ……。正直言うと、面倒くさいよね。色々気を遣わないといけないし、2週間かけてようやく入港したのに働かないといけないし。

それに参加してる間は上陸できないんですもんね。

とは言え、やっぱりこれも現地の人の考え方を知る上では馬鹿に出来ないんだ。研修ではなかなか人と話す機会も無いから……。

あと、日本人会の人と仲良くなった同期は、翌日色んなところに遊びに連れて行ってもらったりとかしてたね。ボクにはそんなコミュ力無いけど。

まあ、私もそういうのは苦手ですね……。

レセプションに参加する場合、夕方には艦に戻ってこないといけないから、上陸にも大幅な制限が生じる。だから、どうしても羽を伸ばしたい寄港地がある場合は、他の寄港地のレセプションに積極的に参加して、貸しを作っておくんだよ。

大事ですよね、そういうの。

広告

予定さえ無ければ上陸可能!

買い物も食事も観光も

そういう予定が入らなければ、晴れて上陸できるよ!

上陸したら何やっても良いんですか?

基本的には。ただ、監理事項がいくつか設けられるから、それには従わないといけない。入港初日は制服を着て上陸しないといけないとか。

えー、なんでそんな面倒な決まりがあるんです?

そりゃあ、日本の艦がやって来たって、市民にアピールするためだよ。実際、白い夏制服はウケがいいからね。道行く人に握手を求められたり、写真を撮られたりする。

汚さないようにするのは大変だし、迂闊に食べ歩きも出来ないから面倒だけどね。

あとは、単独行動禁止とか。

あー、防犯ですか。

うん。結構バカにできない話で、複数人で行動するだけで、犯罪のリスクはかなり抑えることができるんだ。寄港地で日本の市街地より治安の良いところなんてまず無いし、トラブルに巻き込まれたら満足に対応出来ないからね……。

うーん……一緒に行動する人なんて、いるんだろうか……。

色々制約はあるけど、それでも得られる自由は他に代えがたい!遠洋航海の想い出と言えば、みんな上陸中のことばっかりになるのも無理は無いよ。

先パイは上陸したら何をしてたんですか?

まずは買い物だね。スーパーマーケットとかに行って、お菓子とかカップ麺とかを買ってたよ。

す、すごく地に足が着いた過ごし方ですね……。

そう思うかもしれないけど、ボクにとっては数少ない楽しみだったよ。艦の中では嗜好品が手に入らないんだもの。「かしま」が広いとは言っても私物を置いておくスペースが無尽蔵にあるわけじゃ無いから、買い物カゴ1個分くらい買って、次の港まで食いつなぐんだ。

それに、国ごとに店の品揃えも色々で、それはそれで面白かったよ。

中南米に行くと、マルちゃんのカップ焼きそばが猛威を振るってたなぁ。水を注いでレンジでチンして、湯切りしないで食べるんだ。正直、水っぽくて、日本のカップ焼きそばとは比べものにならないくらいマズいんだけど、久々に日本のカップ麺を見て涙が出たよ。

他の地域だと日本のカップ麺は無いんですか?

日清のカップヌードルがちょっと置いてあるかな?でも、東南アジアだと中韓のカップ麺の方が圧倒的だったよ。

しみじみと実感したのが、生産力の重要性だね。Hearts of Ironで言うところの、IC(Industrial Capacity)だよ。

日本でスーパーマーケットに行って、お菓子を探すと、カルビーに、湖池屋に、ヤマザキに、色んな日本のブランドのお菓子が売ってるでしょ?リッツクラッカーとか、オレオは海外ブランドだけど。

ええ。海外だと違うんですか?

うん。アメリカだと、Lay’sに、チートスに、ドリトスに。そういう菓子がよく売られてるんだ。まあ、アメリカなんだからそりゃあそう。

でも、中南米の小国に行くと……、やっぱりLay’sに、チートスに、ドリトスばっかり並んでる。

あー。自前のブランドが無いんですね。

洗剤だってそうだよ。日本なら、花王、ライオン、P&Gの三社が争っててて、トップとかアタックのような国産洗剤が売られてる。でも、そういう国に行くと、P&Gの「Tide」しか売ってない。

ブランドが無い……だけじゃなくて、そもそも全部輸入なんだ。そういう国は、自前では製品を生産できなくて、アメリカが売ってくれないと手に入らない。

はぁ~、そんな感じなんですか。

これって、日本にはお菓子の工場や洗剤の化学プラントがあって、原材料を供給する体制があって、そういう工場を運営する人的資源があって、それで成り立ってるんだ。

これがどれほど凄いことなのか。そういう、一つ一つの積み重ねによって生産力が生まれて、それが文化を創っている。

なるほど。買い物ひとつとっても、学びがあるんですね。

広告

それから、ボクは上陸したら真っ先にSIMカードを買いに行って、開通手続きやプラン、通信品質の違いを調べて楽しんでいたよ。

へぇ、ローミングはしなかったんですか。

うん、最近はだいぶ安くなってきたけど、ボクが実習幹部の頃は結構高かったんだ。料金は日額で発生するし、時差の関係もあって1日分余計に請求されることも多々あったから、1回の寄港で1万円くらいかかってしまうこともあったんだよ。

でも、現地のSIMを買えば2000~3000円くらいで十分使い放題できる国もたくさんあったんだ。

結構失敗も多かったけどね。

スマートフォンにSIMロックが掛かってたから、出国前にwi-fiルーターを買ってたんだけど、現地のバンドに合ってなかったり。

えー、対応バンドが狭いのを持って行っちゃったんですかー?

うん。当時はまだSIMカードを差し替える文化が日本に無かったから、対応バンドの話なんてほとんど話題になってなかったんだ。SIMロックさえかかってなければ、どの通信会社でも使えるだろ?って思ってたら、酷い目にあったよ。

他にも、SIMを買ったはいいけど初回のアクティベーションがどうしても通らなかったり、パスポートが無いと売らない(注:入港中の艦艇乗員はパスポートや、それに代わる船員手帳を持っていない極めてイレギュラーな存在)と言われたり。

でも、失敗ばかりだったからこそ、繋がったときの喜びはひとしおだったなぁ。

なるほど、そうやってエンジョイして精神の均衡を保っていたんですね……。

家電量販店巡りも結構面白いよ!ボクが行った時点で、もう中国韓国に席巻されてたけど。それでもしぶとく残ってるSonyとか、デジカメだけはまだまだ日本の牙城とか。

スマートフォンも、当時はまだ日本に海外メーカーのものがほとんど入ってなくて。辛うじて「XiaomiっていうiPhoneの模倣品を造ってるメーカーがあるらしい」ってくらいしか知らなかったんだ。

けど、東南アジアの量販店に行ったら、HUAWEIに、Xiaomiに、Oppoに。今となっては日本人でもほとんどの人が知ってるようなスマートフォンがたくさん売られてたのが驚きだったよ。

ここでもやっぱりバカに出来ないなと思ったのがSonyで、日本メーカーの影が海外に全くない中、たった1万円で買える廉価版Xperiaを出してたんだ。性能は全然違うけど、機能やデザインはフラッグシップモデルとそんなに変わらなくてさ。

もう感動して、思わず買っちゃった!まあ、帰国前に、シャットダウン処理の負荷に耐えかねてハングアップ⇔再起動って感じになったけど……。

いいですね、そういうの!

あとは食事に、観光だね。

研修でも色々見せてはくれるけど、やっぱり自分の足で歩いて、地域のモノを食べて、遊ぶのが一番分かりやすいし、楽しいよ。

あとは、トンチキな日本文化探し。明らかに勘違いしちゃった看板とか、そういうのを探すのも結構楽しい。

いやぁ、こうしてみると、やっぱり楽しそうですね!

夜しか上陸できないことも……!?

ただねぇ……これはあくまで何にも無い時は、の話なんだ。

えー、慰霊行事に研修にってあるかもしれないですけど、1日しか停泊してないわけじゃないでしょ?

そのスケジュールが上手く嵌まれば良いんだけど……。スケジュール調整が上手くいかないと、夜しか上陸できない、なんてことも珍しくないんだ。

例えば、1日目の午後に軍施設の研修、2日目の午前に慰霊行事、3日目の午前から昼過ぎまで史跡研修……となると、1日目は夜まで何も出来ない。2日目は昼過ぎから、3日目は夕方からフリーになる……。

でも、ここで2日目のレセプション要員に当たっていると、一応昼過ぎから上陸できることにはなっているけど、2~3時間後には集合しないといけなくて、しかも港は街から遠く離れてるから、せいぜい港の待合室にしかいけない、なんて感じに。

えぇ……。

一応、調整を担当する幕僚は、できるだけ丸一日フリーになる日を作ろうとはしてくれるんだ。

ところが、そこに追い打ちを掛けるのが偉い人達の無理解で。

最近はだいぶマシになってきたと思うんだけど、偉い人達って、海上自衛官は酒さえ呑めれば満足できるだろって考えてる人が少なくないんだよね……。だから、夜さえ上陸できれば、当然乗員達は満足するだろうって思ってる。

それと凄く相性が悪いのがボクみたいなタイプの人間で。夜はわざわざ出歩こうと思わないから、昼こそ外に出してもらいたいんだよね。動いてる街が見たいし、スーパーや量販店を回りたい。

確かに。夜だけ出て良いよって言われても、そういう用事は満足できないですもんね。

なんと言っても、SIMカードは日中じゃ無いと手に入らない!!

そりゃあ、向こうの都合もあるから、自由にならないのは分かるんだけどさ。でも、「呑めりゃいいだろ」ってタイプの人が司令官とか首席幕僚とかをやってると、フリーな日を作ろうとしなくなるから、困ったものだよ……。

広告

ホテル宿泊だってオーケー!

どうしてこれだけ丸一日フリーにこだわるかと言えば、寄港地ではホテルに泊まることができるからなんだ!

……?

艦はベッドも固くて狭いし、色んな監理事項があって窮屈。でも、街のホテルに泊まれば、そういう制約から解き放たれて、思いっきりくつろげる。

あー、そういうことですか。

それに、艦に帰ったら、翌日また街に繰り出すだけで昼前くらいになっちゃうからね。その点、ホテルに泊まれば朝から観光できるんだ。

なるほど、そこで宿泊翌日に行事とか入れられてしまったら、せっかく泊まったのに艦に戻らないといけなくなっちゃいますもんね。

そういうこと!

寄港地はリゾート地であることもしばしば。別に街に繰り出さなくたって、ホテルでゆったり過ごすのもアリなんだ。せっかくなら、誰にも邪魔されず、それを満喫したい。

こういうホテルって、どこから見つけてくるんですか?

これは、提携してる旅行代理店が宿泊候補地をいくつか出してくれるんだ。治安とか、衛生とか、いろんな要求を満たすところ。逆に言うと、基本的には代理店が提案するホテルにしか泊まれない。

値段はちょっと高めだけど、しっかりしたホテルを選んでくれるから、行って後悔はないよ。

広告

どう?遠洋練習航海。興味は湧いてきた?

そうですね……。まあ、色々大変なんだなーとは思いました。国民の税金で観光旅行三昧かと思ってたのに。

そりゃ、そうだよ!

でも、先パイの話を聞くに、大変だった話も含めて、決して悪い経験じゃなかったんだなって、よく分かりました。

そうでしょ?海外に行くだけなら海上自衛官にならなくたって出来る。でも、これだけ特殊で濃密な経験ができるのは、他の仕事ではなかなかないよ!

ええ。楽しみにしておきますね!

この記事では、遠洋練習航海について次の内容を説明します。

第1回

- 遠洋練習航海とは

- 毎年3月、幹部候補生学校を卒業したA幹が参加する、初級幹部を対象にした部隊実習

- 艦艇での生活や部隊運用を経験させ、幹部海上自衛官としての基礎を作る。

- 諸外国海軍と交流し、国際感覚を養う。

- 国内巡航(近海練習航海)から連接し5月に出国、海外諸国を巡り、10月下旬に帰国する。

- 毎年3月、幹部候補生学校を卒業したA幹が参加する、初級幹部を対象にした部隊実習

- 訪問国・港は毎年変わる。

- 外交上の都合などを考慮し、コース(世界一周、環太平洋など)が決定される。

- 概ね前年末にはコースが決定されるが、相手先の都合によっては出国後に訪問先が変わることも。

- 遠洋練習航海部隊とは

- 練習艦隊司令官の指揮下で行動する。

- 実習幹部は、練習艦「かしま」と練習艦/護衛艦1~2隻に分乗する。

- 「かしま」以外の艦は随伴艦と俗称され、「かしま」より生活・訓練環境が厳しいことが多い。

- 乗艦する艦は途中で交代する。

第2回

- 航海当直と訓練

- 実習中の主な業務は航海当直と部署訓練

- いずれも、事前に決められた科などの配置を担当する。

- 部隊では海曹が担当している配置も経験する。

- 航海当直

- 24時間態勢で艦の運航に携わる。

- 4交代制または3交代制

- 1回の航海期間は1~2週間程度

- 部署訓練

- 防火、防水、溺者救助、応急操舵などの訓練を行う。

- 後半では戦闘訓練も実施する。

- その他

- 蛇行運動、占位運動など操艦に関する訓練が随時実施される。

- 舷外放水、探照灯照射、信号拳銃発射などの指定作業が随時実施される。

- 実習中の主な業務は航海当直と部署訓練

- 業務や生活の厳しさ

- 睡眠時間の短さ

- 朝から夕方まで部署訓練などのために拘束され、それ以外の時間にも航海当直が入る。

- 当直から次の当直までの間隔が長くないため、連続睡眠時間を確保出来ない。

- 訓練や当直のない時間も、訓練準備に奔走するため自由時間が少ない。

- 「かしま」の場合、実習員の多さ故に訓練機会が少なく、随伴艦より楽なのが通例

- 随伴艦の狭さ

- 随伴艦の実習幹部用居住区は3段ベッドであることがほとんど。

- 随伴艦には荷物を収納するスペースがほとんどない。

- 随伴艦に乗る時期によっては、引っ越しの手間が大きな負担に

- 長期行動のストレス

- 約半年間にわたる長期行動のため、実習幹部以外の隊員にも強いストレス

- 同僚との人間関係でいざこざが生じることも

- 睡眠時間の短さ

第3回

- 寄港の概要

- 1~2週間に2~3泊程度、各国の港に寄港する。

- 寄港の意義

- 補給

- 食糧(特に生鮮食品)と燃料、真水を購入

- 休養

- 夜まともに寝られる数少ないチャンス

- 外交

- 軍の能力などを暗示し、抑止力を支える。

- 寄港すること自体が外交、寄港地での行事も外交

- 自衛隊が行う海外派遣で最も高位の指揮官が指揮

- 経験

- 様々な国の海軍や市井のあり方を見て、世界の多様さを知る。

- 米国だけが世界でないことを知る。

- 米国ほど信頼に足る国がないことも知る。

- 補給

- 寄港地での過ごし方

- 入港前夜は仮泊

- 一度航海当直を解き、万全の態勢で入港に臨む

- 投錨法訓練の意味も

- 入港時は登舷礼や礼砲など

- 昼は慰霊行事・研修

- 第二次世界大戦を中心に、軍墓地や慰霊碑で慰霊行事を行う。

- 研修は海軍の士官学校で若年士官や士官候補生と交流する事が多い。

- 他に、その国の名所・史跡を見学することも多い。

- 夜はレセプション

- 日をずらし、日本側・受入国側の両方で歓迎パーティを開催する。

- 日本側のレセプションは「かしま」飛行甲板で行われる。

- 受入国の海軍関係者や、現地の大使館員、日本人会の有力者などが招待される。

- 実習幹部はホスト役として、来客の接遇を担当する。

- 受入国側のレセプションは近隣のホテル等を使用する事が多い。

- 実習幹部は招待客として、接遇される側になる。

- いずれも、実習幹部全員が参加するわけではなく、一部が持ち回りで参加する。

- 敬遠されることも多いが、現地人の考えを知る貴重な機会

- 確実に上陸したい寄港地があるなら、他の寄港地のレセプションに参加を

- 各種行事の入っていないタイミングは上陸可能

- 買い物や食事、観光などが可能

- まるまる1日がフリーになることもあるが、スケジュール調整が上手く行かないと夜しか上陸できないことも

- 代理店を通じて、ホテルに宿泊することも可能

- 入港前夜は仮泊

このページには防衛省をはじめとする、日本政府・官公庁のWebサイト、SNSアカウント等から転載されたコンテンツが含まれます。

転載にあたっては、「リンク、著作権等について(首相官邸)」「防衛省・自衛隊ホームページのコンテンツの利用について」「海上自衛隊ホームページのコンテンツの利用について」等に示される各省庁の利用規約を遵守しています。

コメント