この記事では、存立危機事態について次の内容を説明します。

- 概要

- 密接な関係のある他国への攻撃により、わが国の存立が脅かされる事態

- 主に米国への攻撃を念頭に置いているが、対象となる国は限定されない。

- 「事態認定」は自衛隊に特定の命令を行うための要件の1つ

- 集団的自衛権を行使する上で重要な意味を持つ。

- 密接な関係のある他国への攻撃により、わが国の存立が脅かされる事態

- 集団的自衛権とは

- 自国が攻撃されていなくても、他国に対する攻撃を実力をもって阻止する権利

- 主権国家が当然保有する自衛権の1つ

- 事態認定により出来ること、出来ないこと

- 存立危機事態は「日本自体は武力攻撃を受けていない」状態

- 集団的自衛権の行使に必要な最低限の行動のみ可能

- 事態認定により出来ること

- 防衛出動⇒武力の行使

- 外国軍隊への物品・役務提供(行動関連措置)

- 武力攻撃事態では認められるが、存立危機事態では認められないこと

- 国民保護のための措置

- 特定公共施設等の優先利用

- 展開予定地域の土地使用・防御施設の構築

- 公共の秩序の維持

- 物資の収容等

- 事態認定が無くても出来ること

- 武器等防護

- 米軍等の部隊の武器等防護

- 米軍等に対する物品・役務提供(ACSA)

- 存立危機事態は「日本自体は武力攻撃を受けていない」状態

- 意義

- 集団的自衛権の限定的行使を可能に

- 日米同盟の維持・深化

- 外国軍隊との連携の可能性が拡大

- 武力攻撃事態の認定に至らない状況への対応を可能に

- 「本土が火の海になるまで何も出来ない」は敵にとって好都合

- 集団的自衛権の限定的行使を可能に

- 「巻き込まれ」リスク

- 不要な戦争に巻き込まれるのでは?という懸念

- 何をもって「わが国の存立が脅かされる」と判断するかが重要

- 「巻き込まれ」リスクの忌避は、「見捨てられ」リスクの増大と表裏一体

- どのリスクを許容するか考えるのは、政治の責任であり、国民の責任

募集対象者 京井 未来

募集対象者 京井 未来なんか、最近日中関係の話が話題になってますね。

ああ、総理が国会答弁で存立危機事態の話をしたからね。

台湾がどうのってのはなんとなく分かるんですけど、その、ナントカ事態ってのは何ですか?

えっ、そりゃあ、集団的自衛権の行使を可能にする法律……いや、法律で決められている事態だよ。

その事態になると、何が違うんです?

えーっと。……何でしたっけ?船務長分かります?

存立危機事態の概要

……キミはその程度の認識で哨戒長をやっていたのか。

いやぁ、だって、こういう話を勉強したのって、幹部候補生学校とか立入検査課程以来ですから……。船務長は中級課程で勉強したんでしょう?

ま、警戒監視の処置判断と砲戦号令を間違えなければ、ひとまず哨戒長は務まるからな……。

だが戦争になればキミの艦は沈むぞ。中級課程出てなかろうがキミは幹部だろう?情勢判断するうえで、国際法や国内法は不可欠だ。少し勉強したまえよ。

はい、すみません……。

ま、そういう話を勉強する暇も無かっただろうからな。なに、この程度なら私のような劣等生でも十分答えられるから、耳をかっぽじってよく聴いていたまえ。

定義と認定条件

存立危機事態は、「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」、通称「事態対処法」に定められる事態の一つだ。

(定義)

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律

第二条 この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第四号及び第八号ハ(1)を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 ~ 三 省略

四 存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。

この定義には2つの要件が含まれている。①我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したこと、そして②その武力攻撃によって我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある ことだ。

これって、要するにアメリカに対する攻撃の事を指しているんですよね?

それはどうかな?もちろん、主眼としているのはアメリカへの攻撃だろう。ただ、法的にはアメリカへの攻撃だけに限定されない余地を残している。その点には注意が必要だ。

「密接な関係」とは言うが、別に同盟国とは一言も言っていないからな。

あ、なるほど。じゃあオーストラリアみたいな同志国なんかも入ってくるんですね。

それに留まらんぞ。何しろ、国会ではホルムズ海峡に機雷敷設された場合、存立危機事態に該当する可能性があるなんて答弁があったくらいだ。

答弁書第三〇〇号

内閣参質一八九第三〇〇号

平成二十七年九月二十九日内閣総理大臣臨時代理

国務大臣 麻生 太郎参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員藤末健三君提出ホルムズ海峡における機雷掃海の必要性に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。

参議院議員藤末健三君提出ホルムズ海峡における機雷掃海の必要性に関する再質問に対する答弁書

(中略)

参議院議員藤末健三君提出ホルムズ海峡における機雷掃海の必要性に関する再質問に対する答弁書

ホルムズ海峡は、我が国が輸入する原油の約八割、天然ガスの約三割が通過する、エネルギー安全保障の観点から極めて重要な輸送経路であり、仮に、ここに機雷が敷設された場合には、我が国に深刻なエネルギー危機が発生するおそれがあり、エネルギー源の供給が滞ることによって、単なる経済的影響にとどまらず、生活物資の不足や電力不足によるライフラインの途絶が起こるなど、国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況、すなわち存立危機事態に該当する場合もあり得ると考えられる。(後略)

逆説的な考え方ですが、敷設された機雷がわが国に重大な影響を及ぼす場合、存立危機事態に認定しないことには解決できないため、そのような状況も存立危機事態になり得ます。

というのも、機雷敷設は戦闘行為の一環として行われるものであり、国際法上その機雷の掃海・掃討は敷設国に対する「武力の行使」とみなされるからです。なお、湾岸戦争終了後、海自の掃海部隊がペルシャ湾で機雷除去を行ったことがあります。これは戦争が終結して役目を終えたにも拘わらず残っている機雷(遺棄機雷)を除去することは、武力の行使にあたらないから出来たことで、そのような状況でないなら、「武力の行使」以外に機雷を取り除く術はありません。

後述しますが、わが国が直接攻撃を受けていない状況でも、存立危機事態が認定されると「武力の行使」を行うことが出来ます。読者の皆さんがどのようなお考えかは人それぞれでしょうが、この国は「資源をせき止められて滅ぶくらいなら、存亡を賭して武力を行使する」ことを可能にする法律を、もう10年以上前に制定しています。

えっ……、密接な関係って……。

別に、「仲が良い」とは一言も言ってないぞ。わが国と関係の深い国。それ以上でもそれ以下でもない。

ものは言い様ですね……。

そのような他国に対し「武力攻撃」が発生した場合、という話だが……、武力攻撃とは何か分かるかね?

そりゃあ、軍隊を使って攻撃を加えること……じゃないんですか?

残念だが違う。「武力攻撃」は国際法上の用語で、「武力の行使」の中でも、特に重たいヤツを指す。

国連憲章では、原則として「武力の行使」を禁止しているが、他国から「武力攻撃」を受けた場合は自衛権を行使してよいとしている。

第2条

この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。

1-3. 省略

4. すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。第51条

国際連合憲章

この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

分かるかね?つまり、「武力攻撃である武力の行使」と「武力攻撃ではない武力の行使」があるのだ。

なんと言う名前か忘れたが……。過去に起きた事件に対する判決でも、その事が確認されている。

ニカラグア事件

1980年代、アメリカが中米ニカラグアの左派政権に損害を与えることを目的として、反政府組織の支援や港湾への機雷敷設、領空侵犯等を行った事件。ニカラグアは国連安保理に提訴したがアメリカの拒否権行使により否決されたため、ICJ(国際司法裁判所)に提訴し、アメリカの違法性を認定させた。

ICJでの審理に際し、「ニカラグアによるホンジュラス・コスタリカによる越境攻撃が行われた事に対し、集団的自衛権を行使した」とアメリカが主張した事から、集団的自衛権行使の要件や、武力行使の禁止原則について判断が行われ、国際法の代表的なスタディケースとなっている。

この判決では、「武力攻撃(Armed Attack)は、武力の行使(Use of Force)の最も重大な形態」であり「武力攻撃と見做されるか否かは「規模と効果が考慮される」と判断された。すなわち、これにより、単に領域内に外国軍が侵入したことなどをもって武力攻撃と判断し直ちに自衛権を行使するべきではないことが明示された。

(武力攻撃に至らない武力の行使に対しては、自衛権の行使ではなく「均衡性ある対抗措置」が可能)

集団的自衛権行使の要件については、後述

広告

- 国連憲章で武力行使が禁止されるまでの歴史的経緯や、国連による集団安全保障体制、個別的・集団的自衛権、在外国民救出や人道的干渉の是非など、武力の行使に関連する一通りのテーマを網羅

- 国際法の原則や考え方をイラスト付きで平易に解説

- 慣習国際法の成立要件に始まり、エクスチェンジ号事件(軍艦の管轄権免除)、コルフ海峡事件(軍艦の無害通航権)、ニカラグア事件(武力行使禁止原則、集団的自衛権の行使要件)、オイルプラットフォーム事件(艦船への攻撃と自衛権)など、国際法の解釈に重大な影響を与えた事件について解説

- 背景となった当時の情勢や、互いの主張、判決の理由などを網羅しており、国際法の理解に最適

えーっと……その武力攻撃になる、ならない、の基準は無いんですか?

無い。国家に対して打撃を与える意図で、戦争行為をふっかけてきているか、その時その時の情勢に応じて、総合的に判断されるものだ。仮に基準があったとして、役に立つと思うかね?

まあ、基準があったらギリギリを攻めますよね。

そうだ。「10,000人で攻めたら武力攻撃ですが、私たちは9,999人なので武力攻撃ではありません」なんて馬鹿な話は誰も容認出来ない。早い話、武力攻撃はやられた側が武力攻撃だと言えば、武力攻撃になる側面がある。ただ、それがあまりにも軽微なものだと、仲裁に入る他国から糾弾を受ける。そのリスクについて、どこまで覚悟をキメるかだ。

②の「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」は説明しなくても分かるな?

つまり、放っておけば、自国が攻撃されたのに匹敵するような、大変なことが起きる、そういう状況のことだ。

広告

事態認定とは

よその国が侵略されて、そのせいで日本も大変なことになっている……正直あんまりイメージ沸かないんですけど、とりあえず定義は分かりました。

でも、その事態を定義したから何なんです?

事態認定は、自衛権の発動に大きな影響を与える。

この「事態」というワードには「武力攻撃事態」「武力攻撃予測事態」「存立危機事態」「重要影響事態」などなど、色んなモノがあるのだが……、一番分かりやすい例として「武力攻撃事態」を挙げよう。

わが国が武力攻撃を受けた場合、あるいはその発生が切迫している場合、政府は「武力攻撃事態」の認定を行う。

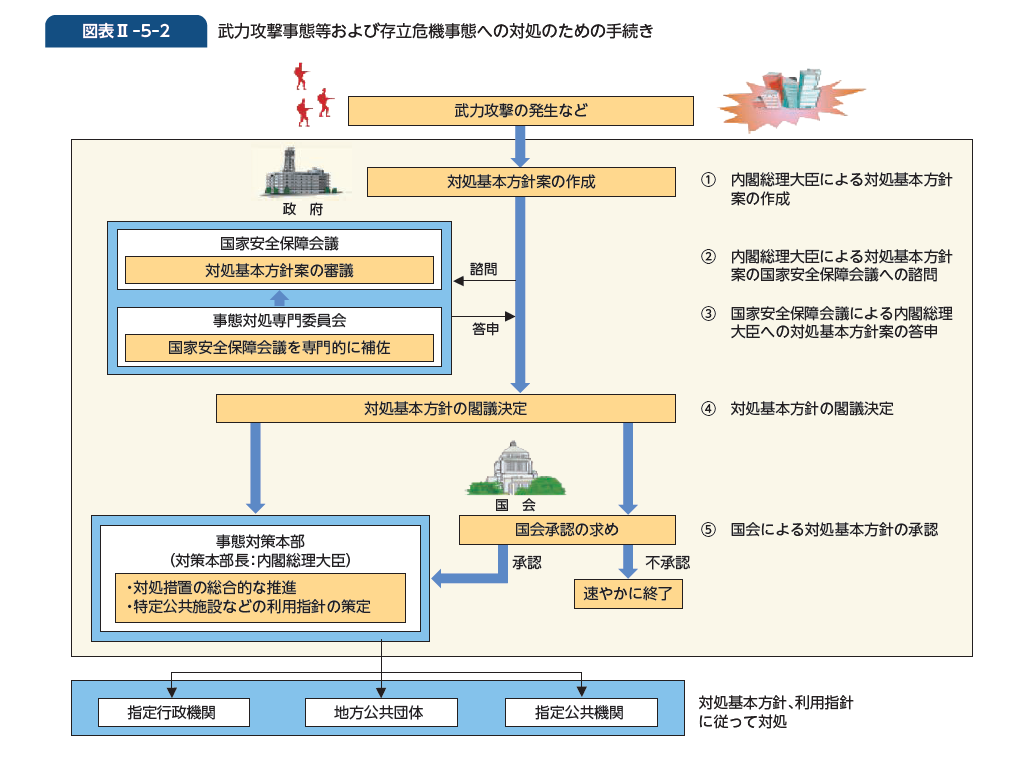

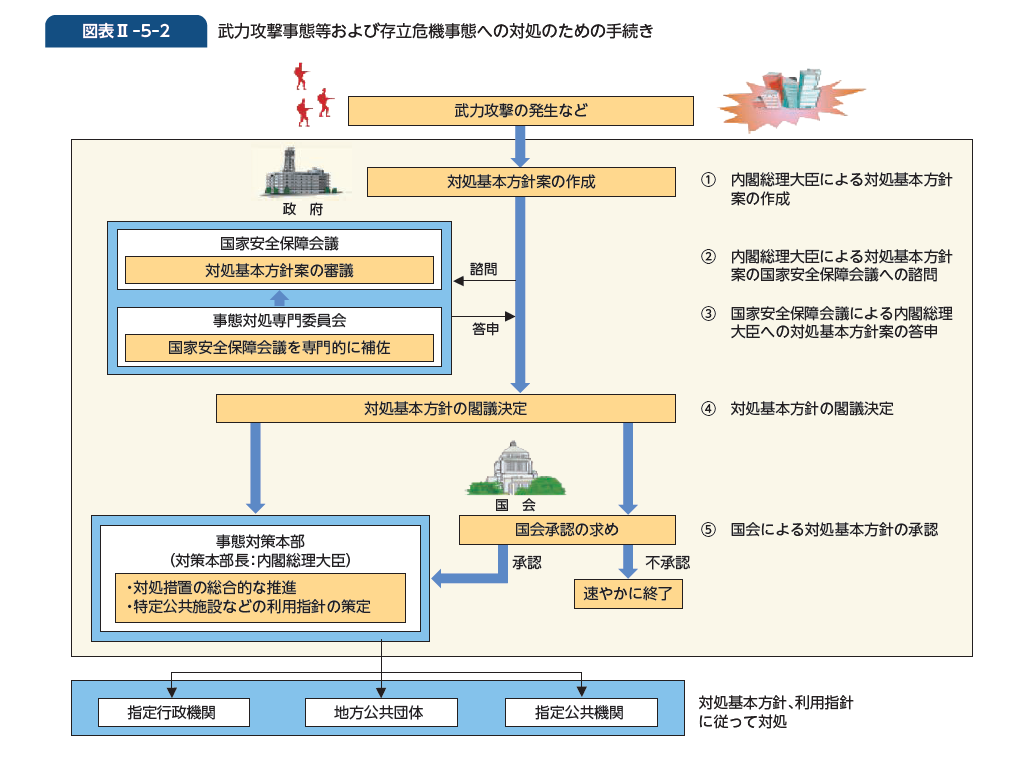

令和7年版防衛白書から転載

具体的には、国家安全保障会議(NSC)を開催して対処基本方針案を審議し、これを閣議決定する。この対処基本方針の中に武力攻撃事態を認定する旨が記載されることで、事態認定になるわけだ。

(対処基本方針)

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律

第九条 政府は、武力攻撃事態等又は存立危機事態に至ったときは、武力攻撃事態等又は存立危機事態への対処に関する基本的な方針(以下「対処基本方針」という。)を定めるものとする。

2 対処基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

一 対処すべき事態に関する次に掲げる事項

イ 事態の経緯、事態が武力攻撃事態であること、武力攻撃予測事態であること又は存立危機事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実

ロ 事態が武力攻撃事態又は存立危機事態であると認定する場合にあっては、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がなく、事態に対処するため武力の行使が必要であると認められる理由

二 当該武力攻撃事態等又は存立危機事態への対処に関する全般的な方針

三 対処措置に関する重要事項

この対処基本方針に対する国会承認をもらう。

すると何が起きるか。内閣総理大臣は自衛隊に対し防衛出動を命令出来るようになるのだ。

(防衛出動)

自衛隊法

第七十六条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。

一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態(注:武力攻撃事態)

二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態(注:存立危機事態)

2 内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつたときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。

すると、この事態認定をしないことには自衛隊に出動を命令出来ない……ということですか。

そういうことだ。ま、単に部隊を移動させるだけなら、訓練でも情報収集でも、適当に理由を付ければよろしい。実際、そのような状況で事態認定されるまで基地でボーッと待っているなどという馬鹿はいないだろう。

だが、防衛出動には武力の行使だの、公共の秩序の維持(≒治安維持)だの、物資の収用だのがくっ付いてくる。

(防衛出動時の武力行使)

第八十八条 第七十六条第一項の規定(注:防衛出動)により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。(防衛出動時の公共の秩序の維持のための権限)

第九十二条 第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、第八十八条の規定により武力を行使するほか、必要に応じ、公共の秩序を維持するため行動することができる。(防衛出動時における物資の収用等)

自衛隊法

第百三条 第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、病院、診療所その他政令で定める施設(以下この条において「施設」という。)を管理し、土地、家屋若しくは物資(以下この条において「土地等」という。)を使用し、物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対してその取り扱う物資の保管を命じ、又はこれらの物資を収用することができる。ただし、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、防衛大臣又は政令で定める者は、都道府県知事に通知した上で、自らこれらの権限を行うことができる。

こういった権限が与えられていない「平時の自衛隊」に出来ることは極めて限られていて、ハッキリ言って本当に移動することしか出来ない。なんなら、移動すら、緊急通行の権限は防衛出動にくっ付いてくるからな。

故に、事態認定されたか否かは、防衛出動の下令にダイレクトに影響し、ひいては部隊が何をしていいかが根本的に左右される、そういう話なのだ。

広告

集団的自衛権とは

今のたとえ話は「武力攻撃事態」……でしたか、それに関する話ですよね?その、「存立危機事態」とは何が違うんですか?

存立危機事態の重要なポイントは、集団的自衛権の行使に大きな影響を及ぼす、ということだ。

個別的自衛権と集団的自衛権

まず自衛権とは何か。これは、国家が自らを防衛しようとする権利のことだ。

現代の国際法では、武力の行使は違法とされている。その数少ない例外が国連の安保理決議に基づく武力の行使……要するに、全体の和を乱す輩を血祭りに上げようというヤツだ。

だが、国連軍が助けに来てくれるのを、ただ待っている国などいない。降りかかる火の粉を払おうとする行為を正当化するのが、自衛権という概念だ。

第51条

国際連合憲章

この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

大学のヨーロッパ史概論で勉強したのを思い出したんですけど、国連創設時はこの自衛権すら放棄させて、超大国が世界秩序を守る、っていう構想もあったらしいですね。

当然、超大国以外の国は納得するわけがない。現に、戦後も世界中の国々が超大国のジャイアニズムに振り回され続けた。最低限の武力すら放棄していたらと思うと、背筋が寒くなるな。

この自衛権は、個別的自衛権と集団的自衛権に大別される。

個別的自衛権は、攻撃を受けている国が自らを守るために行動する権利を指す。一方の集団的自衛権は、攻撃を受けていない国が攻撃を受けている国に協力し、共同で対処する権利のことを指す。

個別的自衛権は国連創設以前から広く慣習として認められてきた概念だが、集団的自衛権は国連創設にあたって中小国の主張が認められて明文化されたものだ。

あ、そうなんですか。同盟に基づく参戦なんて昔から当たり前のようにあったから、てっきり集団的自衛権もそこから生まれたんだと思ってました。

戦前にあった同盟に基づく参戦は、必ずしも自衛のためではなかったからな。それ自体に権利は認められなかったのだ。

だが、自国のみで十分な防衛力を確保出来ない中小国にとって、安保理決議を待たないと自国のみでしか防衛出来ない、というのは受け入れがたい。その議論の末に生まれたのが集団的自衛権という概念だ。

集団的自衛権の特異なポイントは、自国が攻撃されていなくても、他国に対する攻撃を実力をもって阻止できることだな。それがダメだというなら、日米安保も、NATOもワルシャワ条約機構も存在し得なかった。

もしそうだったら、冷戦の様相は全く違うものになったでしょうね……。

広告

集団的自衛権の国際法上の制約

さて、集団的自衛権は国際法上認められる権利ではある。が、なんでもかんでも認められるというものではない。

自衛権の要件

まず、集団的、の前に自衛権自体に要件がある。それが必要性と均衡性だ。

必要性と均衡性

国際法上、自衛権の行使に必要とされる要件。

1837年のカロライン号事件(英領カナダで発生した反乱に参加する米国義勇兵を乗せた汽船カロライン号を、イギリス軍が襲撃・破壊した事件)において登場した、「ウェブスター原則」に由来する。これはイギリスが「自衛のための行動であった」と説明し賠償を回避しようとしたのに対し、ウェブスター米国務長官が在米英大使に送った書簡で「自衛のための行動ならば、やむを得ずにしたことを証明する必要がある」と説いたものである。これ以降、自衛権の行使は、次のような必要性と均衡性を満たす必要があると認識されるようになった。

- 必要性(Necessity)

- 武力を行使する以外に、自衛する手段がないこと

- 均衡性(Proportionality)

- 行使する武力の種類や程度が、自衛するために必要と言える、合理的な範囲を超えないこと

必要性は、平和的手段で解決できるなら、武力を行使するな、ということだ。

もっとも現代では、そもそも武力行使の最も重大な形態であるところの武力攻撃に対してしか自衛権を行使できないので、武力で反撃を加える以外に防衛する方法があるのか、怪しいところではあるな?

確かに……。

そして均衡性は、いくら相手が攻撃を加えてきたからと言って、その防衛に必要な範囲を超えて反撃をするな、ということだ。

島を巡って小競り合いが起きたからと言って、相手国の都市をことごとく焼き払い石器時代に戻してやろう、などと考えるべきではない。

こうしてみると、正当防衛にそっくりですね。

(正当防衛)

刑法

第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

ああ、自衛権の行使は、国家における正当防衛に相当する概念と言って良いだろう。言葉の使い方に若干の違いはあるが、おおむね同じだ。実際、必要性・均衡性の原則に併せて、緊急性(急迫不正の侵害に対応)を含めた3要件として挙げる法学者も多いと聞く。

集団的自衛権行使の要件

そして、次は集団的自衛権を行使するための要件だ。

これまた、さっき述べた……ナントカ事件だ。この中で、「被害国の要請無く勝手に集団的自衛権を行使するな」と判決されている。

……えーっと。つまり、アレですか。その事件では、被害に遭った国が「攻撃されているから助けてください」と言ったわけでもないのに、勝手に第三国が反撃したってことですか……。

まさしく。

ニカラグア事件(先述)判決における集団的自衛権行使の要件

ニカラグア事件では、「ニカラグアによるホンジュラス・コスタリカによる越境攻撃が行われた事に対し、集団的自衛権を行使した」とアメリカは正当性を主張した。しかし、攻撃の被害に遭ったとされたホンジュラス・コスタリカは、武力攻撃を受けた旨を宣言しておらず、またアメリカに対して援助要請もしていなかったことから、集団的自衛権の行使は認められないと判決された。

やりたい放題だ……。

そんなこと言わないと分からんのか?という感じもあるが、現にそれで揉めたことがあるのだ。人はそういう過ちを犯す生き物であるからな、仕方ないな。

今一度整理するが、武力攻撃の被害に遭った国が、被害を受けている旨を宣言し、集団的自衛権を行使しようとする国に対して援助を要請する、この2ステップを挟むことが、集団的自衛権の行使には必要であると理解されている。

広告

集団的自衛権の国内法上の制約

日本の場合、法解釈上特に問題になったのが、この集団的自衛権だ。

日本自身が攻撃を受けた場合、集団的自衛権の行使としてアメリカが参戦してくれる。このことにとやかく言う連中は……あー、まぁ居るは居るが、この際置いておこう。

問題は、アメリカが攻撃を受けた状態で共同対処しようとする場合だ。日本が攻撃を受けたわけでも無いにも拘わらず、アメリカの戦争に加担することになる。これは自衛では無い。けしからん。そういうロジックで、集団的自衛権は違憲だとする意見があったワケだ。

そういえば、そんな議論もありましたね……。結局どういう話に落ち着いたんでしたっけ?

まず、自衛権は主権国家が当然に保有している権利だ。そこに個別的、集団的の別は無い。そして、日本国憲法は戦争の放棄や戦力不保持を掲げてはいるが、独立国家である以上、当然に存在する自衛権は否定されない。

うーん……、何度聞いても無理矢理感が否めない解釈ですね……。

政府は以前、集団的自衛権の行使は認められないとしてきた。これは、外国への攻撃が日本に重大な損害をもたらすことはないという前提の下、集団的自衛権を行使すれば、憲法上認められている最低限度の実力行使を逸脱してしまう、という理由だった。

集団的自衛権と憲法との関係

国際法上、国家は、いわゆる集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにかかわらず、実力をもつて阻止することが正当化されるという地位を有しているものとされており、(中略)わが国が国際法上右の集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然といわなければならない。

ところで、政府は、従来から一貫して、わが国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであつて許されないとの立場にたつているが、これは次のような考え方に基づくものである。

憲法は、(中略)自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。しかしながら、だからといつて、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであつて、それは、あくまで外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最少限度の範囲にとどまるべきものである。そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであつて、したがつて、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。

集団的自衛権と憲法との関係(昭和47 年10 月14 日 内閣法制局 参議院決算委員会提出資料)

その方針が変わったのが平成26年の閣議決定と平和安全法制というヤツだ。従来は他国への攻撃が日本を脅かす蓋然性は低いので行使を認められないとしていたところ、安全保障情勢の変化によって蓋然性が増してきたため、今後は行使出来るように法改正した、というのが政府のスタンスだな。

3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置

(1)省略

(2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第 13 条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。(中略)

(3)これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等により我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。 (中略)

(4)我が国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。この「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが、憲法上は、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものである。

国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について(平成26年7月1日 国家安全保障会議決定 閣議決 定)

ややこしいことに、「国際法的に認められている自衛権は当然持っているし、憲法は禁じていない」というスタンスでありながら、「国際法で認められている全ての集団的自衛権行使が認められているわけではない」ともしている。

単なる同盟関係のような責務によって行使するのではなく、あくまで日本自身にとって重大な被害をもたらしかねないものに限って認められる、そういう解釈だ。

なるほど、存立危機事態の定義に、密接な関係のある他国が攻撃された、だけじゃなくて、わが国の存立を脅かすって話が盛り込まれたのは、そういう事なんですね。

この問題については、憲法解釈の変更だとか、閣議決定だけで重大な方針を変えたとか、色々言われたな。

だが、日本の存続に必要な最小限度の実力行使のみ認められる、という基本理念は変わっていないので、情勢に応じて運用形態が変わっても解釈変更では無い、というのが政府の見解だ。

そもそも「閣議決定だけで方針を変えた」ってよく言いますけど、最終的には国会での審議を経て、閣議決定の内容に沿った事態対処法の改正をしたわけですよね。それって「閣議決定だけで勝手に方針を変えた」とは言わないんじゃないですか?

ノーコメントだ。

もちろん私にも思うところは多々あるし、私はキミが何を言おうと受け入れよう。だが、公衆の面前で同じようなことを軽々に口にしてよいわけではないからな、そこは気をつけたまえよ。

広告

事態認定により出来ること、出来ないこと

先ほど少し述べたが、存立危機事態の事態認定によって出来ること、出来ないことを整理しておこう。

さっきのは武力攻撃事態での話でしたしね。

出来ること

防衛出動・武力の行使

まず、なんと言ってもコレだ。防衛出動に武力の行使。これらが認められない限り、ハッキリ言って戦闘は不可能だ。

(防衛出動)

第七十六条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。(中略)

一 省略

二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態(防衛出動時の武力行使)

自衛隊法

第八十八条 第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。

2 前項の武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。

やっぱり、そういう命令が出てないと弾1発も撃てないんですか?

いや、防衛出動なしでも武器を使えるシチュエーションはある。ただ、制約があまりにも多く、基本的に戦闘に使えるようなものにはならん。

アレだよ。映画の「シン・ゴジラ」で、官僚たちが防衛出動させるかさせないかで議論するシーンが出てきたでしょ。当初、治安出動で害獣駆除をさせようとしたけど、やっぱり防衛出動でないと対応出来ないといって、超法規的措置によって自衛隊を防衛出動させるんだ。

広告

- 現代日本に突如として現れたゴジラと、それに翻弄される国家機構、危機に立ち向かう人々を描く。

- 日本映画にありがちな情緒的・感情的シーンを局限まで削り、淡々と事態が推移する。が、それ故に言外の演技が光る。

- 自衛隊全面協力。海自は登場シーン少ないものの、撮影協力のために第6護衛隊が隊訓練を敢行し、艦橋シーンではリアル乗員が出演。なお、当時導入されたばかりの陸上戦闘服2型(青迷彩)が映像として衆目を浴びたファーストケースでもある。

確かに自衛隊は有害鳥獣駆除や第十雄洋丸事件など、防衛出動ではない場面で火器を使用したことがある。そういう場合は、「他人を殺傷するために存在する」武器としてではなく、駆除などの道具として火器を使用した、という体裁になる。

だが、法的な体裁はどうであれ、絶対に変わらないのが武器使用の目的だ。

| 行動 | 武器使用の目的 | 本質 |

|---|---|---|

| 防衛出動 | ・わが国の防衛(自衛隊法88条) | 武力の行使 |

| 治安出動 | ・自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止(警職法7条準用) ・警護する人、施設、物件に対する侵害の排除(自衛隊法90条) ・暴徒の鎮圧(自衛隊法90条) ・殺傷性の高い武器を保有する者の鎮圧(自衛隊法90条) | 警察権の行使 |

| 海上における警備行動 | ・自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止(警職法7条準用) ・立入検査のための停船の強制(海保法20条2項準用) | 警察権の行使 |

| 海賊対処行動 | ・自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止(警職法7条準用) ・海賊行為制止のための停船の強制(海賊対処法6条準用) | 警察権の行使 |

| 平時 | ・武器等の防護(自衛隊法95条) ・施設等の防護(自衛隊法95条の3) | 防衛力自体の損失防止 |

自衛隊の武器使用の権限には、全て目的が存在する。だが、国家防衛のための武力行使……要するに、敵兵を殺傷することを目的として武器使用して良いのは、防衛出動だけだ。それ以外の武器使用権限は、あくまで警察権の行使などによるもので、あくまで犯罪行為の制止などの目的に必要な範囲内でしか武器使用出来ない。

たとえば、治安出動や海上における警備行動では、警察官職務執行法が自衛官に準用されることで武器使用できるが、これには危害要件が伴う。

(武器の使用)

警察官職務執行法

第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。(後略)

武器を使っていいけど、危害を与えてはいけない……?

「武器の使用」とは、相手に銃を指向することや、相手に当てないように発砲することも含まれる。つまり、実際に当てるような使い方をしていいのは正当防衛に限られる。そういうことだ。

はぁ、なかなか大変な規則ですね。

一事が万事、目的が変われば出来ることも変わるのだ。

先ほど述べた防衛出動以外で火器使用したケース……漁場を荒らすトドの駆除だの、東京湾内で漂流する火災タンカーの破壊処理だの、それらはことごとく法的制約を考慮しなくて良い場面、つまり巻き添え被害(コラテラル・ダメージ)の発生を恐れなくてよい状況だったからこそ、火器を使用出来たと言える。

「シン・ゴジラ」では神秘的な市ヶ谷力により弾が全弾命中するが、火砲の特性上当然そんなことは無いわけで、攻撃を開始すれば周囲の街は火の海確定だ。

防衛出動で諸々の被害は(正当な補償の下に)許容されるが、それ以外の命令では原則としてそのような被害自体が許容されない。結果、「攻撃出来ない」に落ち着くことになるだろう。

結局、ああいうとんでもない怪獣を相手に、自衛隊には戦争並みの態勢で臨んでもらわないと困るってことで、超法規的措置で防衛出動が命令されるんだ。

ここで言う超法規的措置は、おそらく武力攻撃事態の認定を省略したのだろう。そもそも法律が国家主体による攻撃を想定しているのだから、武力攻撃事態として認定することは本来不適切だし、仮に出来たとして対処基本計画の作成はイレギュラーすぎて間に合わん。

作中では災害緊急事態は布告されたが、武力攻撃事態の話が欠落していたので、このあたりをバッサリ斬り捨てて、「とにかく出動しろ」と防衛出動を命令したのだと推測出来る。

よく考えてみると、凄いことしてますね。

いかん、話が逸れたな……。

話を戻すと、防衛出動以外の行動で武器を使用する場合、多くの制約を課され、多くの場合人を殺傷したり、周囲に被害を与えたりするような使い方をしてはいけないことになっている。

その点、防衛出動における武力の行使としての武器使用では、国際法・慣習を遵守すること、必要な範囲を超えて行使しないことの2点しか国内法の制約が無い。早い話、国際的に糾弾されるような使い方でなければ何でもあり、ということになる。

なるほど、防衛出動を命令してもらわないと戦えないっていうのは、そういうことですね。

広告

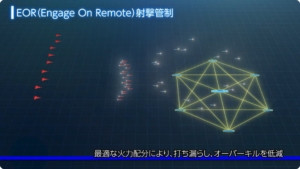

外国軍隊への物品・役務提供(行動関連措置)

他にも色々あるが、特に重要なのを述べるとコレだ。

「行動関連措置」というのは、日米安保条約に基づき日本を防衛するために戦う米軍の活動を、補給や輸送でサポートすることを指す。もともとは武力攻撃事態のことだけ想定されていたが、存立危機事態が追加された際、米軍以外の外国軍隊にも適用されることになった。

(目的)

武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律

第一条 この法律は、武力攻撃事態等において日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)に従って武力攻撃を排除するために必要なアメリカ合衆国の軍隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置、武力攻撃事態等又は存立危機事態において自衛隊と協力して武力攻撃又は存立危機武力攻撃を排除するために必要な外国軍隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置その他のこれらの行動に伴い我が国が実施する措置について定めることにより、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 ~ 五 省略

六 特定合衆国軍隊 武力攻撃事態等において、日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な行動を実施しているアメリカ合衆国の軍隊をいう。

七 外国軍隊 武力攻撃事態等又は存立危機事態において、自衛隊と協力して武力攻撃又は存立危機武力攻撃を排除するために必要な行動を実施している外国の軍隊(特定合衆国軍隊を除く。)をいう。

八 行動関連措置 次に掲げる措置であって、対処基本方針(中略)に基づき、自衛隊その他の指定行政機関(中略)が実施するものをいう。

イ 武力攻撃事態等において、特定合衆国軍隊の行動(中略)が円滑かつ効果的に実施されるための措置その他の特定合衆国軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置

ロ 武力攻撃事態等又は存立危機事態において、外国軍隊の行動(中略)が円滑かつ効果的に実施されるための措置その他の外国軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置

これを見ると、同じ米軍の部隊でも、武力攻撃事態だったら「特定合衆国軍隊」とみなされて、存立危機事態だったら「外国軍隊」とみなされるってことですか?

ご明察。この法律では、特定合衆国軍隊は私有地を使用したり、家屋の形状を変更したり、立木を処分したりすることが認められる。

武力攻撃事態なら日本の国土が戦場になるからやむを得ないが、存立危機事態なら日本の国土が戦場になっていないので、いくら米軍でもそこまでは認められない、ということだな。

存立危機事態で、米軍を含む外国軍隊に対し行う事ができるのが、物品・役務の提供だ。

(自衛隊による行動関連措置としての物品及び役務の提供の実施)

武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律

第十条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、行動関連措置としての自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。

2 自衛隊法第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、行動関連措置としての役務の提供を実施することができる。

3 前項に規定するもののほか、防衛大臣は、内閣総理大臣の承認を得て、防衛省の機関又は自衛隊の部隊等(自衛隊法第八条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)に、行動関連措置としての役務の提供の実施を命ずることができる。

4 第一項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び前二項の規定による自衛隊による役務の提供として行う業務は、補給(武器の提供を行う補給を除く。)、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)とする。

つまり……燃料や食料を提供したり、艦や飛行機のメンテナンスをしたり、負傷者の治療をしたり、出入港を支援したり、外来宿舎に宿泊させたりできるようになると。

日本周辺で存立危機事態が発生した場合、ヨーロッパやオーストラリアの軍隊が米軍を支援するために派遣される可能性もある。こうした権限がなければ補給すらマトモに出来ないということになる。

広告

武力攻撃事態では認められるが、存立危機事態では認められないこと

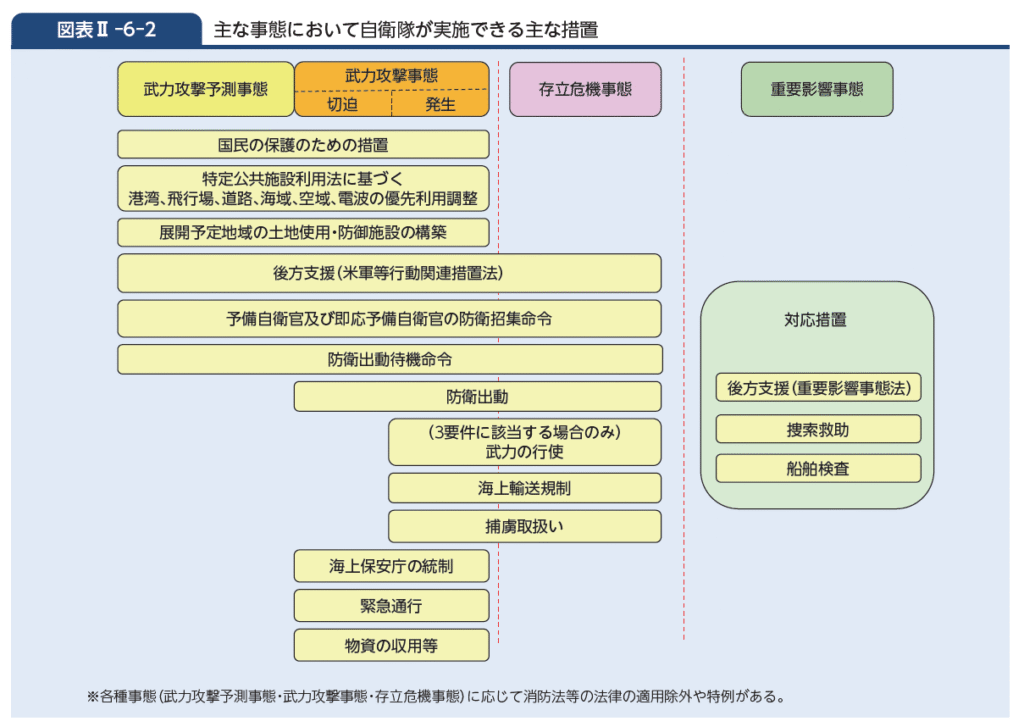

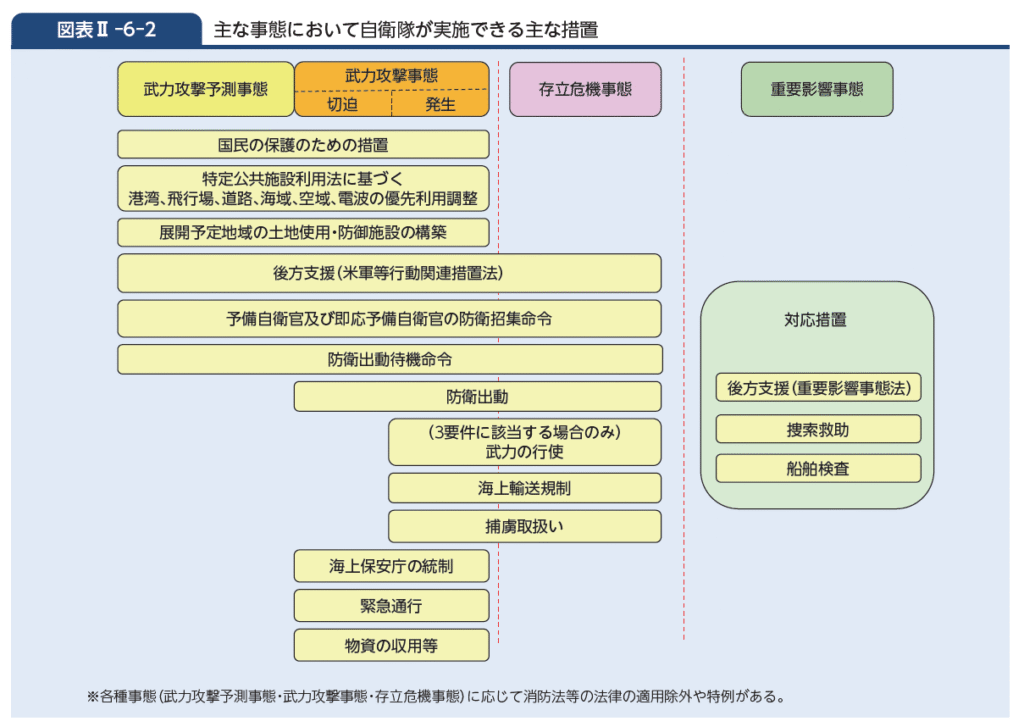

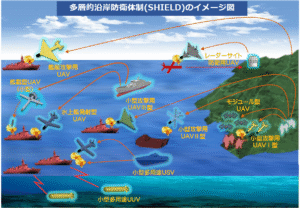

令和5年版防衛白書から転載

さっき、防衛出動には様々な権限がくっ付いてくると言ったな。アレは半分正解だが、半分誤りだ。武力攻撃事態による防衛出動では認められるが、存立危機事態による防衛出動では認められない権限がある。

あ、そうなんですか……。

内容は概ね、国民の権利を制限するような性質のものだ。これも、日本自体が攻撃を受けているときは、権利を制限するのもやむなしだが、日本が攻撃されていないなら、あくまで国民の権利を侵害するべきではないという考え方によるものだろう。

- 国民の保護のための措置(国民保護等派遣)

- 武力攻撃事態等に際し、都道府県知事の要請に基づき、国民の保護を行うため部隊を派遣する。(自衛隊法77条の4)

- 派遣された自衛官は、状況により(警察官がその場にいないなど)、国民を避難させたり、建物に立ち入ったり、周囲の人に協力を求めたり、武器を使用したり出来る。(自衛隊法92条の3)

- 特定公共施設等の優先利用(※自衛隊の権限ではない)

- 武力攻撃事態等に際し、対策本部長(内閣総理大臣)は港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域、電波の利用について指針を定める。(特定利用施設等利用法各条)

- 指針に基づき、海上保安庁長官、港湾・飛行場管理者、国土交通大臣、総務大臣などは、船舶の航行制限や港内の船舶への移動命令、飛行機の飛行制限、電波の利用調整などを行う。(特定利用施設等利用法各条)

- 展開予定地域内の土地使用等・防御施設構築の措置

- 武力攻撃事態による防衛出動が予測される時、部隊の展開予定地域において防御施設を構築する措置を行う。(自衛隊法77条の2)

- 展開予定地域内で防御施設構築措置に従事する際、土地を使用し、立木を移動・処分することができる。(自衛隊法103条の2)

- 防御施設構築措置に際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する隊員の生命又は身体の防護のために武器を使用出来る。(自衛隊法92条の4)

- 公共の秩序の維持

- 武力攻撃事態等による防衛出動に際し、治安出動と同等の権限(警察官職務執行法の準用や、暴徒鎮圧のための武器使用)が与えられる。(自衛隊法92条)

- 海上保安庁の統制

- 武力攻撃事態等による防衛出動・命令による治安出動に際し、防衛大臣は海上保安庁の一部又は全部を統制する。(自衛隊法80条)

- 防衛大臣が統制するが、海上保安庁を軍隊として運用することは海上保安庁法で禁止されている。また、巡視船は国際法上の軍艦の地位を有さない。

- 緊急通行

- 武力攻撃事態等による防衛出動に際し、行動に係る場所を緊急に移動する場合において、通行に支障のある場所を迂回しなければならないとき、私有地などを通行することができる。(自衛隊法92条の2)

- 物資の収用等

- 武力攻撃事態等による防衛出動に際し、自衛隊の行動に係る地域(いわゆる1項地域)では、施設(病院、工場、港湾施設など)の管理や、土地等(土地や家屋など)の使用、業者に対する物資の保管命令・収用について、防衛大臣・自衛艦隊司令官等は都道府県知事に要請することが出来る。(自衛隊法103条)

- 緊急時、防衛大臣・自衛艦隊司令官等は自らこれらを命令することができる。

- 自衛隊の行動に係る地域以外の地域(いわゆる2項地域)においても、同上の権限を有するほか、都道府県知事は医療従事者、建設業者、物流業者に業務従事命令を行う事ができる。(自衛隊法103条)

- 土地使用に際しては、立木・工作物の移転・処分が可能。1項地域では家屋の形状変更も可能。

- 武力攻撃事態等による防衛出動に際し、自衛隊の行動に係る地域(いわゆる1項地域)では、施設(病院、工場、港湾施設など)の管理や、土地等(土地や家屋など)の使用、業者に対する物資の保管命令・収用について、防衛大臣・自衛艦隊司令官等は都道府県知事に要請することが出来る。(自衛隊法103条)

- 電気通信設備の利用等

- 武力攻撃事態等による防衛出動に際し、緊急通信を確保するため必要な場合、防衛大臣は総務大臣に対して、事業者の電気通信設備を優先的に利用することを要求出来る。(自衛隊法104条)

- 法律の適用除外・特例

- 武力攻撃事態等による防衛出動に際し、他の法律の適用除外や特例の適用など、緩和措置がとられる。

- 埋葬、医療行為、関係者との事前協議の義務、建設に際しての各種基準など

- 武力攻撃事態等による防衛出動に際し、他の法律の適用除外や特例の適用など、緩和措置がとられる。

平成27年の平和安全法制以前は、防衛出動と言えば武力攻撃事態の認定が行われていることが前提になっていたから、自衛隊法には「自衛隊法第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は●●できる」というのがずらっと並んでいた。

だが今は前者に加え「自衛隊法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊は~」というのも沢山ある。このあたりは、昔勉強した人間ほど、その違いに疎いから注意が必要だな。

広告

事態認定が無くても出来ること

こうしてみると、結構窮屈ですね。

でも、そもそも事態認定されないことには何も出来ないって話でしたね。さっきの話だと、事態認定には閣議とか国会の承認とかが必要なんでしょう?かなり時間かかると思うんですけど、その間手も足も出ないんですか?

ま、それが法の定めというものだからな。

だが、事態認定されないと何も出来ないと諦めるのは早計だ。事態認定されていない状態……要するに、平時の自衛隊でも、出来ることが全くないわけではないからな。

武器等防護

さて、遠見よ。キミが哨戒長として航行しているとき、いきなり対艦ミサイルが飛んできたとする。キミならどうする?

そりゃ、迎撃しますよ。まず攻撃号令とコンソール操作やって、余裕が出来たらすぐ戦闘配置につけます。で、哨戒長付か電測員に、上級司令部へ被攻撃の報告をするように指示します。

ふむ。その法的根拠はなんだ?

えーっと……。正当防衛ですかね。

おい、大丈夫か?頼むからこのあたりはちゃんと勉強してくれ。

この時の法的根拠は武器等防護だ。

あ、それ。それです。

(自衛隊の武器等の防護のための武器の使用)

自衛隊法

第九十五条 自衛官は、自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備又は液体燃料(以下「武器等」という。)を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条(注:正当防衛)又は第三十七条(注:緊急避難)に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

なんだ、きちんと武器も使えるんじゃないですか。

平時における我々の命綱だな。だが、正直言うとあまりにも心許ない。

この武器等防護の法的な本質は、警察権の行使だの職務行為だの、諸説ある。まあ、諸説あるくらい、なんともアレな規定なのだ。

国会答弁によれば、防衛力の物的手段を守ると。

?

まさにSelf Defense Forceだ。英語の字義的には、国民を守るための防衛力では無く、自衛隊自身を守るための自衛隊。

防衛力を野ざらしにしておけば、盗まれたり壊されたりして、いつの間にか防衛力が無くなってしまう。それを防ぐために、最低限防衛力自身が身を守れるようにしましょう、これこそが武器等防護の本質なのだ。

野呂田国務大臣(注:防衛庁長官)

第145回国会 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第2号 平成11年3月18日

自衛隊法九十五条のお尋ねだと思いますが、自衛隊の武器等という、武器という我が国の防衛力を構成する重要な物的手段を破壊、奪取しようとする行為から当該武器を防御するために認められているものでありまして(後略)

だが、これのおかげで助かっているのが護衛艦だ。「武器等」には自衛隊の船舶が含まれているので、護衛艦はそれ自身が防護すべき武器になる。先ほど質問したように平時に攻撃を受けた場合、艦を守るためにミサイルを迎撃するのは合法ということになるのだ。何しろミサイルに人は乗ってないからな、現代は。

そっか、いきなり攻撃されたらどうするんだろって思ってましたけど、そういう手があるんですね。

だが、そういう本質故に、武器の使用基準は極めて厳しい。

- 武器を使用できるのは、職務上武器等の警護に当たる自衛官に限られていること。

- 武器等の退避によってもその防護が不可能である場合等、他に手段のないやむを得ない場合でなければ武器を使用できないこと。

- 武器の使用は、いわゆる警察比例の原則に基づき、事態に応じて合理的に必要と判断される限度に限られていること。

- 防護対象の武器等が破壊された場合や、相手方が襲撃を中止し、又は逃走した場合には、武器の使用ができなくなること。

- 正当防衛又は緊急避難の要件を満たす場合でなければ人に危害を与えてはならないこと。

「平和安全法制における米軍等の部隊の武器等防護の 国内法上の位置付け」立法と調査 2016.7 No.378(参議院事務局企画調整室編集・発行)による。

そうそう。武器は使えるけど、真にやむを得ない場合じゃないとダメって感じなんですよね。

この運用方針のために、船舶や航空機がつきまとって来る場合は必然的に苦しくなる。あまり早々に攻撃すれば、戦端を開いたとか、実は民間人が乗っていたのにとか、相手方の宣伝に利用されかねない。

攻撃するにしても、やむを得ないのだと客観的に分かるところまで堪えなければならず、そこまで近づかれた状態で自爆攻撃などを受ければ甚大な被害が出る。

はぁ……。

ま、要はどこで腹を括るかだ。

この問題に苦しんでいるのは、海自だけではない。世界中の海軍は、多かれ少なかれ、似たような問題を抱えている。

制約の多い権限だが、国際法的に見ても、平時で出来ることは概ねこんなものだ。それをいかに活かすかが部隊の腕の見せ所だな。

広告

米軍等の部隊の武器等防護

そして、存立危機事態が見込まれるとき、より重要になるのがこちらだ。

(合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用)

自衛隊法

第九十五条の二 自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織(次項において「合衆国軍隊等」という。)の部隊であつて自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)に現に従事しているものの武器等を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

2 前項の警護は、合衆国軍隊等から要請があつた場合であつて、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとする。

「我が国の防衛に資する活動」って何です?

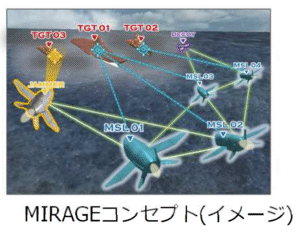

種類は様々だ。今でも共同訓練に瀬取り監視は行われているし、烈度が上がれば、共同での警戒監視任務などが行われることもあろう。

米軍にはFDO(Flexible Deterrent Options: 柔軟に選択される抑止措置)という考え方がある。DIME(外交・情報・軍事・経済)の各分野について組み合わせた活動によって、相手国に適切なシグナルを送り危機への発展を断念させようとするものだ。

やり方は多様で、軍事力によるFDOについて言えば、単なる部隊の移動もあれば、相手の情報収集部隊に見えるように訓練……その訓練も基礎的な訓練から明確に実戦を想定した訓練まで様々にやる、必要であれば相手方の部隊に直接的な威嚇をしに行くなど、状況に応じて選択されるのだ。

つまり、そういう意図の下で行われているなら、どういう活動であれ「我が国の防衛に資する活動」になるって話ですよね。

早い話がそうなる。どちらかというと「自衛隊と連携して」の方が大きいな。というか、自衛隊と連携して活動しているときに、「我が国の防衛に資」さないことなど、まず無いだろう。

その時に、必要があれば、外国の軍隊に対しても武器等防護を適用出来ると。

ああ。確かに、存立危機事態が認定されないと、防衛出動は出来ない。だが、共同巡航中にいきなりミサイルが飛んできたような場合、自艦に向かってきているわけではないので手出し出来ません、というわけではない。

なるほど、それが出来るのはかなり違いますね。

米軍等に対する物品・役務提供(ACSA)

そして物品・役務の提供だ。

ちょっと待ってください。さっき、事態認定されないと物品や役務は提供出来ないって言ったじゃないですか。

ああ、言ったさ。だが、事態認定されないと出来ないのは、防衛のための活動に必要な物品や役務の提供だ。

ここで言う物品・役務の提供は、物品役務相互提供協定(ACSA)によるものなのだ。

物品役務相互提供協定(ACSA : Acquisition and Cross Servicing Agreement)

二国間で締結される、物品・役務の提供に関する協定。

主に共同訓練、PKO等の活動を円滑化することを目的として、食料、水、宿泊、輸送、基地支援などの提供について取り決めている。提供を受ける場合、提供された物品・役務と同種・同等・同量の物品・役務を返還するのが原則であるが、状況に応じ提供国側の通過で償還することも認められる。

投稿日現在、日本はアメリカ、オーストラリア、イギリス、カナダ、フランス、インド、ドイツ、イタリアとACSAを締結済みである。

日米ACSAでは、平時以外の対応についても定められてはいるが、他の国とは原則として平時に行われることを前提にした協定になっている。

でもこれって、防衛のためには使えないんですよね?

もちろんだ。だが、存立危機事態が認定されないような状況なのだろう?つまり、事態は平時である可能性が高く、ACSAによって補給を受けようとする外国軍も、抑止のための共同訓練等で日本周辺にいるような状況が想定される。平時の権限で物品・役務提供して何の問題もないわけだ。

言われてみれば……。

平時ではACSAでサポートし、有事では行動関連措置によりサポートする。そうやって、外国軍隊にはよく働いてもらうのだよ。

広告

存立危機事態の意義

色々聞きましたけど、結局、存立危機事態って何なんですかね?これが出来たことで、何が変わったんです?

集団的自衛権の限定的行使を可能にした。それこそが存立危機事態の意義だ。

このことは、日本がより主体的に平和を維持する存在になることを意味する。要は、これまで、国内が火の海にならん限り周囲で何が起きても手出ししません。周囲で戦争が起きたら困るけど、自分は手出ししたくないから、他の国はきちんと状況を収めに行ってください。という話だからな。少し露悪的な言い回しになったが、要はそういうことだろう?

確かに、ボクらはそういうつもりではないですけど、他の国からすればそうですよね……。

安全保障情勢の変化によって、他国への武力攻撃が日本の存立を脅かす事態が起こり得るようになった、と政府は言うが、おそらく従来の見解が誤っていたのだ。

日本は自国のみでは生き残れない国で、他国が上手く動いてくれていなければ困る。これまで見ようとしなかっただけで、存立危機事態は発生し得たのだよ。そんな国が、自国のことだけ心配して今まで存続できたのはひとえに同盟国の偉大さ故だろう。

だが、今や米国の影響力は低下の一途を辿っている。米国の機能が低下した分は、日本が補ってやらねば地域の安定が損なわれ、日本自身の存立に関わる。

そして、アメリカ人の心証も気にしておく必要がある。日米安保条約は日本が攻撃を受けた場合、アメリカに参戦義務を課しているが、それをアメリカが誠実に履行する保障はない。こと、孤立主義的志向が復活しつつある現代では、アメリカ人に日本は救っておいた方が良いぞ、と思わせなければならんのだ。

同志国との連携が出来るようになったのも、大きいですね。

ああ。アメリカ軍と異なり、ヨーロッパ・カナダ・オーストラリアといった同志国軍は、日本の平和を守るためではなく、あくまで地域の安定を目的として派遣されてくる。直接的には日本の防衛に資さない活動であっても支援出来るようになったというのは大きい。

水上艦艇の観点から言えば、さっき述べた抑止のための共同訓練もやりやすくなる。共同訓練では複数国の艦艇で陣形を作って航行するようなことをやる。もし事態が悪化すれば、そのグループでそのまま対処に向かうようなことも起こる。

そこで参加艦艇の一部が「いや、うちは法的制約でここから一緒に行動出来ないんで」と言い出したら、計画にならないですもんね。

そうだ。複数国で連携しながら、平時から有事までシームレスに対応する。その仕組みを整える上では不可欠な制度なのだよ。

複数国間での連携と言えば、離間工作の防止にも役に立つ。

複数国で対応しているときに攻撃を受けると、それが自国に対する攻撃なのかどうか、慎重に判断しなければならなくなってしまう。「実は日本だけ攻撃の対象から外れているのではないか」などという意見が出てこようものなら、武力攻撃事態の認定が滞り、連携を妨害されてしまうのだ。

確かに、土壇場で「本土がまだ攻撃されてない以上、分からないぞ」という意見は出てきそうですね。相手の思うつぼです。

よって、日本自身が存立のための努力をより出来るようになったことと、それによって諸外国との連携が深まったこと。この2つこそが存立危機事態の意義と言えよう。

広告

巻き込まれリスクは?

いや、でもそんな良いことずくめなら、あんなに批判されないわけですよ。こう言っちゃなんですが、わざわざしなくてもいい戦争に巻き込まれるリスクが高まるんじゃないですかね?

ふむ。それはよく言われる。そして、私はそれも正論だと思うぞ。

巻き込まれるリスクは当然ながら高くなる。

存立危機事態のせいで、やらなくてもいい戦争に巻き込まれるとすれば、本来事態認定すべきでないような状況で、事態認定してしまった場合だろう。

今一度、存立危機事態の要件に立ち返ると、①我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したこと、そして②その武力攻撃によって我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある ことだ。

おそらく、キーになるのは後者だろう。どの武力攻撃が日本の存立を脅かすものになるのかを見極める必要がある。

だが、実際には、日本の存立を脅かすというほど決定的なものでなくとも、諸外国からの期待・圧力によって、事態認定してしまう。そういう恐れは十分にあると私は思うぞ。このあたりは、政治家の哲学の問題だ。

やっぱり……。

だが……、「巻き込まれる」リスクを考えるなら、「見捨てられる」リスクについてもよく考えるべきだと、私は思うぞ。この2つは表裏一体だからな。

不要な争いに巻き込まれるのは、つるんだお仲間に付き合おうとするからだ。そこで断ると、お仲間の機嫌を損ねてしまうかもしれない。その恐怖があるから、不要だと分かっていても付き合う。巻き込まれにいくのだ。

では、そうやって巻き込まれに行くのは、本当に悪いことか?「巻き込まれたくない」とお仲間の誘いをないがしろにしていては、そのうち見捨てられてしまうかもしれないぞ?

……でも、それって、国民はきちんと意思決定してないんじゃないですか?今のところ、国民の意思は「わが国の存立を脅かす」ものにだけ対応するって話ですよね。同盟関係の維持という実利があるからって、存立を脅かさないものにまで対応するとしたら、おかしいと思います。

ああ、そうだとも。私とて、周辺国の求めがあれば何にでも首を突っ込むべきなどとは思わん。

結局、どのリスクをどこまで許容するかの話なのだ。それを決めるのは、少なくとも我々自衛官ではない。政治家であり、国民だろう?

この制度が始まってもう10年が経った。だが、世論はこの問題について、どこまで真剣に考えたか?キミ自身、今日初めて聞いた話はいくつあったかね?

うっ……

やれやれ、柄にもなく真面目な話をしてしまった。

しかし……、行使出来る力を増やそうとする中で、肝心の、責任を有する者が全く責任に無頓着であっては困るのだ。それを理解出来たなら、キミも今日からもう少し真剣に考えてくれたまえよ。

この記事では、存立危機事態について次の内容を説明します。

- 概要

- 密接な関係のある他国への攻撃により、わが国の存立が脅かされる事態

- 主に米国への攻撃を念頭に置いているが、対象となる国は限定されない。

- 「事態認定」は自衛隊に特定の命令を行うための要件の1つ

- 集団的自衛権を行使する上で重要な意味を持つ。

- 密接な関係のある他国への攻撃により、わが国の存立が脅かされる事態

- 集団的自衛権とは

- 自国が攻撃されていなくても、他国に対する攻撃を実力をもって阻止する権利

- 主権国家が当然保有する自衛権の1つ

- 事態認定により出来ること、出来ないこと

- 存立危機事態は「日本自体は武力攻撃を受けていない」状態

- 集団的自衛権の行使に必要な最低限の行動のみ可能

- 事態認定により出来ること

- 防衛出動⇒武力の行使

- 外国軍隊への物品・役務提供(行動関連措置)

- 武力攻撃事態では認められるが、存立危機事態では認められないこと

- 国民保護のための措置

- 特定公共施設等の優先利用

- 展開予定地域の土地使用・防御施設の構築

- 公共の秩序の維持

- 物資の収容等

- 事態認定が無くても出来ること

- 武器等防護

- 米軍等の部隊の武器等防護

- 米軍等に対する物品・役務提供(ACSA)

- 存立危機事態は「日本自体は武力攻撃を受けていない」状態

- 意義

- 集団的自衛権の限定的行使を可能に

- 日米同盟の維持・深化

- 外国軍隊との連携の可能性が拡大

- 武力攻撃事態の認定に至らない状況への対応を可能に

- 「本土が火の海になるまで何も出来ない」は敵にとって好都合

- 集団的自衛権の限定的行使を可能に

- 「巻き込まれ」リスク

- 不要な戦争に巻き込まれるのでは?という懸念

- 何をもって「わが国の存立が脅かされる」と判断するかが重要

- 「巻き込まれ」リスクの忌避は、「見捨てられ」リスクの増大と表裏一体

- どのリスクを許容するか考えるのは、政治の責任であり、国民の責任

このページには防衛省をはじめとする、日本政府・官公庁のWebサイト、SNSアカウント等から転載されたコンテンツが含まれます。

転載にあたっては、「リンク、著作権等について(首相官邸)」「防衛省・自衛隊ホームページのコンテンツの利用について」「海上自衛隊ホームページのコンテンツの利用について」等に示される各省庁の利用規約を遵守しています。

コメント