この記事では、防衛白書について次の内容を説明します。

- 防衛白書は防衛省から国民への報告書

- 白書は、年1回各省庁が現状分析や政策についての報告を行う政府刊行物

- 閣議を経て公表される=日本政府の公式見解

- 防衛白書の構成

- 現状分析:周辺国の軍事力の規模や、その運用に関する懸念など

- 基本的な考え方:国家としての安全保障の目標、自衛隊の組織体系解説など

- 具体的な施策:防衛力を担保する方法

- 紙の本で販売される他、pdfファイルは無料配布

- 白書は、年1回各省庁が現状分析や政策についての報告を行う政府刊行物

- 知識量に依らず、万人が読むべき

- 一般市民

- 安全保障政策が何を理由に、どのように運営されているかを知る、数少ない手段

- 国民の意思を政策に反映させる上で、国民自身が現状を知ることは不可欠

- 入隊希望者

- 自衛隊の組織構造や行動原理を平易に解説した、自衛隊そのものの教科書

- 自衛隊の使命への深い理解は、採用試験で有利なほか、入隊後の教育や自身の精神衛生にも良い効果

- 現職自衛官・防衛官僚など

- 公開情報への理解

- 前年版との比較、記載順序、表現の僅かな違いから、明示されないメッセージを読み解くスキル

- 部外者と話す際、話すべきことの基準になる。

- 網羅性

- 普段の業務では用いない領域についてもカバー

- 社会情勢の変化や制度改正など、知識をアップデート

- 戦略・政策への理解

- 情勢⇒基本的方針⇒具体的施策の対応関係を知る。

- 組織全体の大方針を知る機会

- 特に幹部にとって、CS試験等で有用

- 公開情報への理解

- 一般市民

入隊希望者 京井 未来

入隊希望者 京井 未来採用試験対策のことを以前訊ねましたけど、他に良い感じの参考書って無いですかね?

うーん。それなら、やっぱり防衛白書かな?

何です?それ?

防衛省から国民へ贈る報告書

白書とは

防衛白書というのは、防衛省が年1回刊行している本だよ。安全保障や防衛について、色々書かれているんだ。

防衛白書は防衛省が出している白書だから防衛白書。

白書というのは、各官公庁が出す報告書みたいなものだね。

何を報告するんです?

その省庁の業務についての現状の分析とか、どうやって問題を解決しようとしているのか、とかだね。

(備考)

ここにいう白書類とは、つぎに掲げる要件を備えたものをいう。

政府刊行物(白書類)の取扱いについて(昭和38年10月24日事務次官等会議申合せ)

(1)中央官庁が編集する政府刊行物であること(中略)

(2)内容は、政治経済社会の実態及び政府の施策の現状について国民に周知させることを主眼とするものであること。

白書は何のためにあるかと言えば、行政が主権者たる国民に対して、きちんと情報提供するために存在しているんだ。だから、白書は各省庁から国民への報告書ってこと。

ふーん。でも、各省庁からのお知らせなら、他にもたくさんありますよね?そんなに特別扱いする必要はあるんですか?

白書によって扱いに若干の差はあるけど、最終的には閣議に提出されて、了解を得てから公表されることになっている。

つまり、白書に書かれていることは、省庁が普段出しているお知らせに比べて重く扱われる……日本政府の公式見解と考えていいんだ。

広告

防衛白書の構成

防衛白書にはどんなことが書いてあるんですか?

毎年細かいところはちょっとずつ変わっているけど、基本的な構成はあんまり変わらない。毎年お決まりの内容があるんだ。

士官室で持ってるのを見せてあげるから、ちょっと目次を読んでごらん。

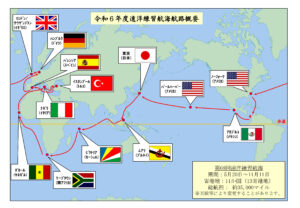

まず1つ目は、現状の分析。例年「第I部 わが国を取り巻く安全保障環境」というタイトルでまとめられている。

ここでは、世界全体で見たときの大まかな安全保障関係の話題に始まり、アメリカや中国、ロシアや北朝鮮など、周辺国の軍事力の現状や、その運用状況に関する懸念なんかが書かれてるんだ。

今、ちらっと見たんですけど、かなり細かく書かれてるんですね。何年何月にどこの艦が何をしたとか。

それに、一つの国の話だけじゃなくて、外国同士の関係の話なんかにも触れられてますね。

この部分は、日本にとってどんなリスクがあるのかを洗い出す場所。実際のところ、外国が日本を害そうとしているかなんてわからない。でも、そうしようと思ったら、それを可能にするだけの能力を獲得して、政治的・軍事的な下準備をしてくる。だからこそ、些細なものでも関係してそうな動きがあれば、分析の対象になるんだ。

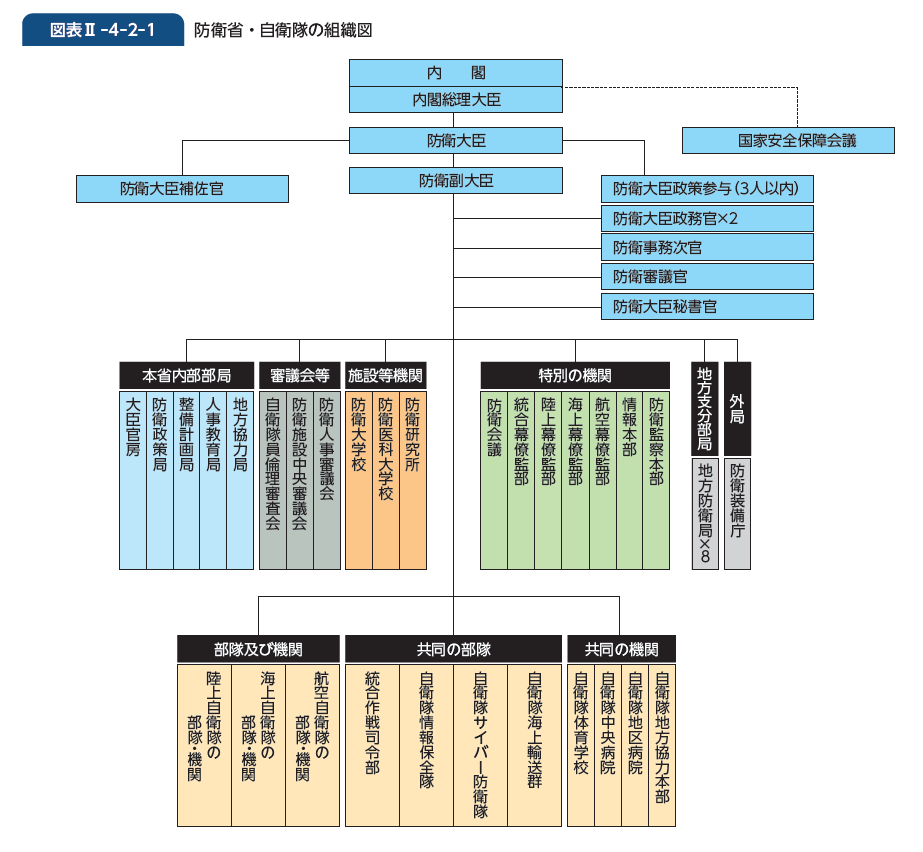

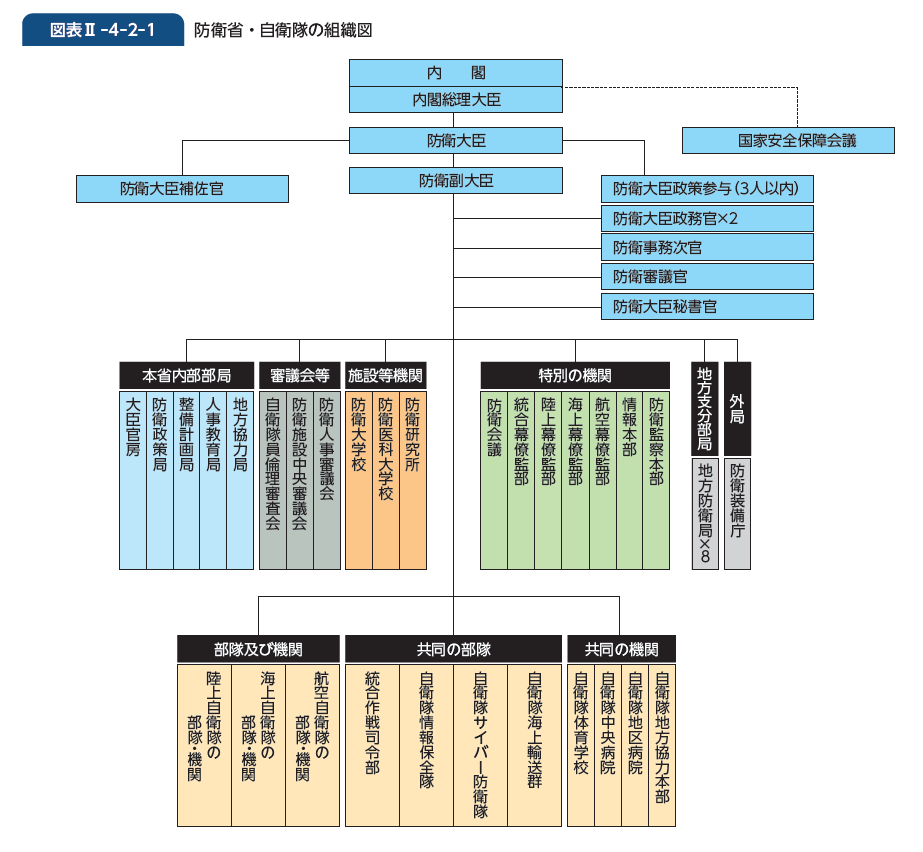

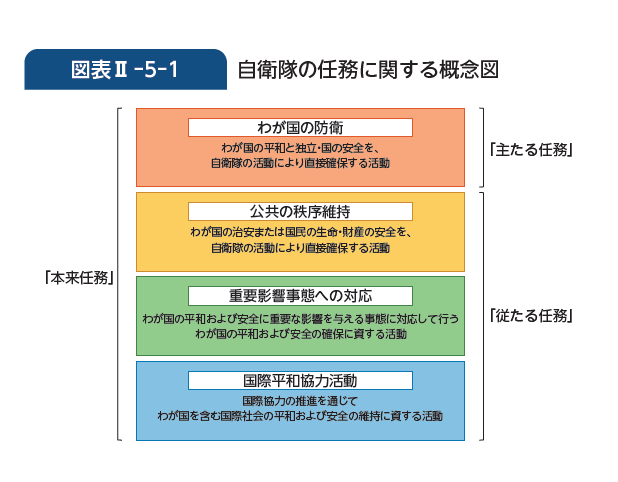

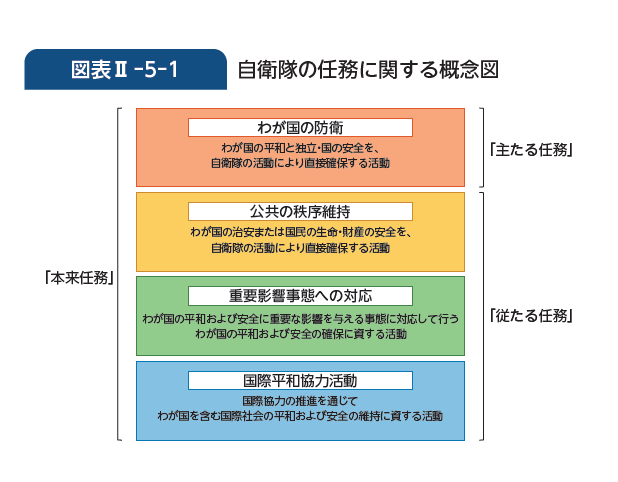

2つ目は、基本的な考え方。例年、「第II部 わが国の安全保障・防衛政策」としてまとめられているよ。

そもそも国として安全保障の目指す先は何なのか。防衛力を持って運用するときのゴールはどこにあるのか。

ん?それは……平和が守られていれば、それでいいんじゃないですか?

じゃあ、日本の平和のために、気に入らない外国はどんどん侵略して消滅させておけばいいかと言うと、そうじゃないでしょ?そういうことをしない上で平和を維持するのが日本の基本的な方針。

はあ、そんなことまで文字にしてるんですか。

まあ、今どきはそんな危険な方針を堂々と掲げる国なんて、まず無いけどね。実際には侵略をしているような国だって、平和主義を謳ってはいる。でも、そこを文字にしておくのは重要なんだ。本当に平和主義をやってる国と、体裁だけ平和主義をやってる国では、どうしても文面に差が出てくるからね……。

その基本的な考え方のもとに、日本の安全保障政策や自衛隊という組織がどのように運用されるのか。例えば、防衛出動するには、どういう手続きが必要か、なんて話もここに書かれる。

で、3つ目が具体的な施策。これは「第III部」以降に書かれる。

第II部に書かれた安全保障の目標を達成するために、具体的に何をするのかが詳細に書かれる。

たとえば、どういう装備品を取得するのか、同志国と何をするのか、日米同盟をより深化させるために何をするのか。とかね。

広告

紙かデータか

この防衛白書って、本屋で売ってるんですか?

うん。2,000円くらいで売ってるよ。

広告

教養に、試験対策に、日々の業務の円滑化に!公式でpdfデータが無料で配布されてますが、本格的に読むならやっぱり紙の本は欠かせません。

うーん、結構高いですね……。

まあ、フルカラーで500ページ超の大型本だからね。2,000円でも安いくらいだとは思うけど。

出費が嫌なら、データで読むって手もあるよ。

防衛省のWebサイトでは、pdfデータが配布されているんだ。

なんだ、ちゃんとそういうのが準備されてるんですね。

pdfは、単語を検索できるから、探したいワードが明確な場合は便利だよね。ただ、体裁自体は紙で読むことを前提に作られているからね。初めて読むときは、一回紙で買って最初から最後まで通して読んでほしいかな。

広告

知識量に依らず、万人が読むべし!

一般市民

試験対策にと言って紹介したけど、必ずしもそれだけじゃないとボクは思うよ。むしろ、自衛隊に関係ない人こそ読むべきだと思ってる。

元はと言えば、一般市民に実情を知ってもらうための白書ですもんね。

そうなんだよ。安全保障や防衛なんて国家にしかできない大事業だけど、どんな理由で何をしているのか、ほとんどの国民は知ることもなく生活している。

でも、国がやっていることって、どこまでいっても国民一人ひとりが責任を負わなきゃいけないんだ。

戦争が起きて国土が蹂躙されたとき、あるいは外国を侵略してしまったとき。大臣や将官を責めて、縛り首にすることは出来るかもしれない。でも、そこで失われてしまった命や街の営みは決して返ってこないし、その後で国民を待ち受ける過酷な運命は変わらない。

防衛を他人任せには出来ないと思うなら、やっぱり読んでおくべきだと思うよ。

難しいですね。先輩の言うことは分かるんですけど、じゃあ防衛以外の国家事業はどうなるんだって話になりますし。

そうだね。かく言うボクだって、防衛以外の白書はほとんど読んだこともない。そんなに理想的な市民じゃないよ。

でも、国が誤ってボクらが酷い目にあったとしても、それはボクら自身の責任なんだって、覚悟はしてる。

ここ数年、防衛白書の子ども向け簡易版が学校に配布され、それを職員が子どもの目に触れないように職員室で保管したり、某政党地方組織や市民団体が回収・廃棄したりすることが話題になっています。

筆者はそのことについて反対する立場を取っています。と言うのも、防衛白書は国民の知る権利を確保するために作成/配布されているものだからです。白書を目の届かないところへ追いやる行為は、国民の権利に対する重大な侵害行為です。日本政府のやり方に問題があるのであれば、白書を見せた上でその内容にどのような問題があるのかを論じるべきでしょう。

こうした反自衛隊活動家の方々は、長年にわたり市民が国防に関心を抱かないように努力を積み重ねられており、その成果として日本の防衛力増強に多大な貢献をされています。国民が無関心なうちに、わが国は集団的自衛権を行使する法的根拠を得て、長射程対艦ミサイルや短距離弾道ミサイルの運用能力を手にしつつあり、武器輸出の実績も間もなく手に入ろうとしています。それもこれも、反対派の方々がシンパに現状から目を背けさせ、意思決定には何も影響しない領域でのみ反対活動を重ね、溜飲を下げてこられた賜物です。

自衛隊のことだけ考えれば、なんとありがたいことかと思わないでもないですが、民主主義国家の一市民としては、国民が積極的に参画することなく寡頭政治により全てが決まっていく不健全さには懸念を呈さざるを得ません。反対派が正確な知識と揺るぎない政治信条に基づき対案を出していれば、もっと成熟した防衛政策を打ち出せたかもしれないのに、わが国はその機会を逸してしまっているのです。

広告

入隊希望者

さて、お次は入隊希望者の話。

まさに私ですね。

防衛白書は自衛隊そのものの教科書と言っていい。

例えば、防衛省の組織構造がどうなっているとか、どういう原理で運営されているかとか、そういうことが平易に書かれている。

採用試験のとき、やっぱりこういう知識があった方がいいですよね。

もちろん。

ただ、採用試験のことばかりじゃなくて、そもそも自衛隊って何だろう?っていう疑問をしっかり解消してから入隊することは本当に重要だと思うよ。

入隊者は多様で、なんとなく格好いいから入ってきたとか、災害派遣に行きたいからとか、とりあえずメシが出て給料がもらえるからとか、本当に様々。

冗談抜きで、陸自と海自と海保が違う組織だと分からない。護衛艦というものが存在することを知らない。そういう人も時々いる。

あと、装備品は大好きだけど、その意義までは考えたことのない人。これは結構いる。まぁ、ボクもそうだったね。

別にそれが悪いわけじゃないよ。入隊のきっかけは何だって良い。

でも、あんまり知らない状態で入隊して教育を受けて、あんまり知らない状態で部隊に行って、なんとなく働いて。それで優秀な自衛官として活躍出来るかと言えば、多分NOなんだ。

極端な話、後で艦に乗ることを知らなかったら、艦の風習を身につけようとも思わないだろし、防衛のための組織だと知らなかったら、武器のことを勉強する気にもならないでしょ?

自衛隊が何のために、何をしているのか。これを理解しているか、理解していないかでは、教育を受けたときの理解度に大きな差が出る。

まあ、そうでしょうね。

それに、人は自分のやることに意味を求める生き物なんだ。

外に出るだけでメガネが曇る暑さの中、星も凍るような寒さの中、何時間もウィングに立って見張りをしてるとき。防火服着てSCBA背負って、息を切らせながらホース持って走り回ってるとき。夏休みや年末年始に警戒監視に行ってる間に、親戚や友人が集まって宴会してるとき。帰りが遅くなって、コンビニもスーパーもファミレスもない、街灯もまばらな暗いデコボコ道をひたすら歩いているとき。

こんなはずじゃなかった。なんでこんなことしてるんだろう?バカじゃないか?って思うときは必ず来る。

……惨めだよ。

……やっぱり止めようかな、受けるの。

海自の仕事は、自分のやっていることがどう社会に貢献しているのか、とても分かりづらいんだ。それを曹士隊員が実感させて、モチベーションを維持するのもボクら幹部の仕事だと思う。ただ、前提になる自衛隊の使命についての知識がないと、どう頑張っても話が通じない。

まさしく、使命の自覚。これ無くして、自衛官は倒れたときに立ち上がれない。だから、自分自身の心を守るためにこそ、自衛隊が何のために存在しているのかは知っておいてもらいたい。

広告

現職自衛官・防衛官僚など

……さっきから聞いていたが、そういうキミは読んでいるのかね?防衛白書は。

えっ、それは……。そりゃあ、読みましたよ。入隊前に……。

キミ、推しサークルの新刊だぞ。

私のような反自衛隊活動家ならともかく、キミのような市ヶ谷にシッポを振る人間が読んでないとは嘆かわしい……。

いやぁ、わざわざ白書を読まなくたって、普段から仕事で根拠を調べたりはしてますし、業務の意義は理解してますからね。今更かなって。

それに、正直読んでる暇ないですし……。

だ、そうですが。

ささ、機関長。ここは一発、キツいお灸を据えてやってください。

読む、読まないは自由だけれど、読んでおいた方が良いんじゃないかしら。……特に船務長は。

ぐ……思わぬとばっちりが。

船務長、今度CS試験を受けるでしょう?白書の内容は一通りおさえておいた方が良いわよ?

指揮幕僚課程

海上自衛隊における幹部の素養教育の1つ。通称 CS(Command and Staff)。陸自・空自にも同名の課程が存在するが、位置付けが若干異なる。

上級の指揮官や幕僚になる者を育てるため、安全保障、戦略、ロジスティクス、国際法規などの教育を行うとともに、中級課程より高度な作戦要務の実習を実施する。また、一部期間では統幕学校において陸海空合同で統合運用に関する教育を受ける。海上自衛隊の一般的な教育と異なり「アカデミックフリーダム」を全面に押し出していることが特徴であり、自由・柔軟な発想で取り組むことが特に奨励されている。

修業しても学位を得ることは出来ないが、教育のレベル自体は大学院の修士クラスであり、その修業者は知的能力に優れたものとして、司令部の主要幕僚や防衛政策の立案等に重用される。

本課程を受けるには、年に1回実施される「海上自衛隊指揮幕僚課程及び幹部専攻科課程学生選抜試験」に合格することが必要である。試験は海上自衛隊全般に関する知識確認や、小論文の作成、口述での論理的説明など多岐に亘り、1次・2次で合計6日間に及ぶ。海上自衛隊の試験でも最難関の一つとして挙げられる。

自衛官や防衛官僚など、防衛関係業務に現に従事している人がどうして白書を読んだ方がいいのか。いくつか理由はあるわ。

幹部に関する話が多いけれど、曹士もより強くなるためには重要な話よ。

公開情報への理解

まずは公開情報を読み解く力を磨くことになるからね。

行政の発する情報には、単語一つ順番一つとっても、必ず意味が込められているわ。

卑近な例で言えば、天気予報では「強い風」と「非常に強い風」は予想される平均風速(強い風:15~20m/s、非常に強い風:20~30m/s)によって明確に区別されているの。

あ、だから天気予報で「この地域では、強い風や非常に強い風が吹く恐れがあります」って言ってるんですね……。随分回りくどい言い方をするなと思ってました。

同じように外交でも「懸念している」「強く懸念している」「憂慮している」「遺憾である」など、一見類似する表現でも使い分けによってメッセージを発しているの。

当然、防衛白書も同じよ。防衛白書は国民に向けての報告であると同時に、全世界に対するメッセージでもあるわ。

前年版と比べてみれば、追加された項目、削除された項目、順番の変化、表現の変化……様々なものが見えてくるの。

OSINTってやつですね。

OSINT : Open Source Intelligence

新聞記事や政府の公式発表、一般刊行物などの一般公開されている情報を分析し、情報資料を得る情報活動。

部隊の行動や装備品の詳細な性能、意思決定のプロセス・理由・基準などは、一般に公開されないのが常であるが、一般公開されている情報をつなぎ合わせることで、ある程度類推することが可能である。

情報源と類推可能な情報の例:

- 国の予算や防衛関連企業の決算報告書、競争入札の公募

- 購入する装備品の個数や性能

- 人事発令

- 組織内で主流の考え方

- 今後強化される戦術や装備品(過去に関連業務で功績を挙げた人物や研究に携わった人物を主要配置に起用)

- 事故の発生(早期解任は何らかの失敗を示唆)

- 報道写真

- 部隊の所在

- 装備品の換装(アンテナ等の変化)

- 人事の真意(真の役割や力関係は立ち位置などに表れる)

- 開示請求により入手する内部文書

- 不開示箇所の内容(多数の文書を照合することで、誤って開示された部分や不開示部分のヒントを探す)

- 秘密保全のポリシーや、対象国の情報収集能力への認識(開示/不開示の判断基準が分かれば、ある程度類推可能)

また、近年では米 Maxar Technologies 社を始めとする、商用衛星による可視光/IR/SARなどの情報を分析することもOSINTに含まれるとされる。

明示されないメッセージを詳細に読み解くのは、もちろん情報配置にいる人に任せておけば良いわ。でも、そのことに無知であるべきではないわね。スタッフ抜きで外国の文書を読まないといけない事だって、時にはあるんですもの。その時、多少の素養は育てておいて損はないわ。

それに、防衛白書自体の内容も重要よ。

日本政府がどんなメッセージを発していて、それぞれの項目にどのぐらい重みを持たせているのか。この辺りは理解していた方がいいわね。

階級に関係なく、部外者と話すことだってあるでしょう?防衛関係の話題を振られたとき、白書の内容に沿わないことを言えば、個人的にも恥をかくし、組織的にも損をするわ。

……ま、それに加えて、要らんことをペラペラ喋る恐れもありますな。

そうね。白書に書かれた内容は一般公開されている情報だから、どれだけ対外的に話しても一向に構わないの。でも、書かれていない内容を話せば、場合によっては秘密保全義務違反になってしまうこともあるわ。その基準を知っておくことも、外とのお付き合いをする上では重要ね。

広告

網羅性

それから水雷長は、普段自衛隊の仕事をしているからだいたい知っていると言っていたけれど、本当に大丈夫かしら?

ええ、まぁ知らないことも多いですが、それは開示されない部分の話ですし。白書の内容くらいなら、今更ですよ。

ふふ、じゃあちょっと質問してみましょうか。

皆さんも、スクロールしながらちょっと考えてみましょう。

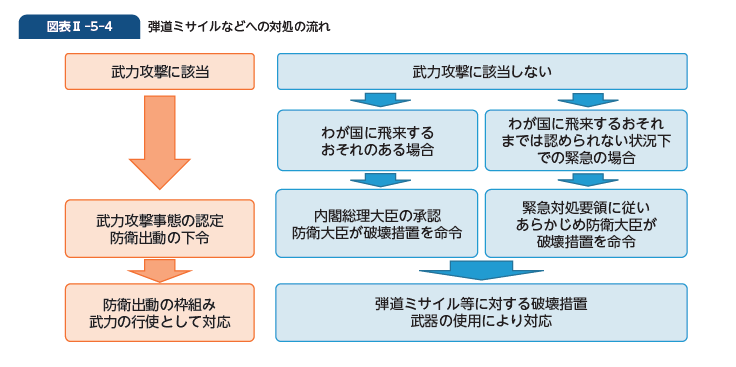

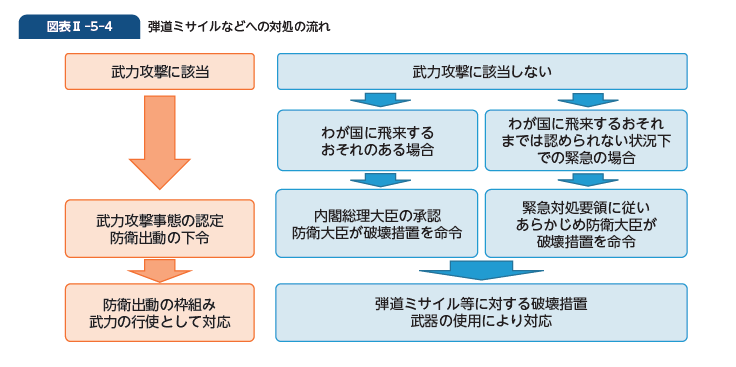

では第1問。防衛出動下令中に相手国から弾道ミサイルが発射されました。この時、展開しているイージス艦は自衛隊法の何条に基づいてSM-3による弾道ミサイル迎撃を行うでしょうか。

えっ、破壊措置命令が第何条かなんて、いちいち覚えてないですよ……。

水雷長。問題文をよく考えろ。砲雷長がキレる前に。

うーん、破壊措置命令……。

……いや、待てよ?これ、防衛出動下令中って言いました?ということは、防衛出動中の武力行使……自衛隊法第88条です!

正解よ。

水雷長が迷っていた破壊措置命令は自衛隊法第82条の3。武力攻撃事態を認定するほどの状況でなくても、弾道ミサイルなどが振ってきた場合は対処しなければならないから作られた、平時向けの例外規定のようなものね。

危うく引っかかるところでした。

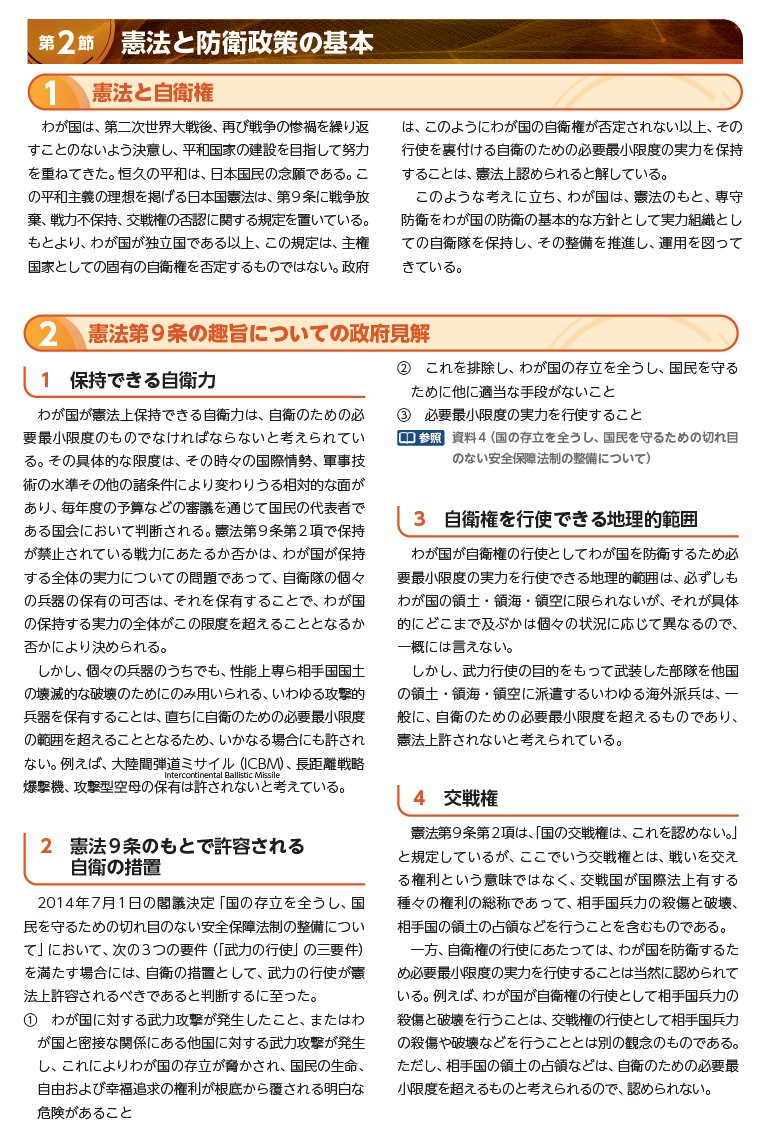

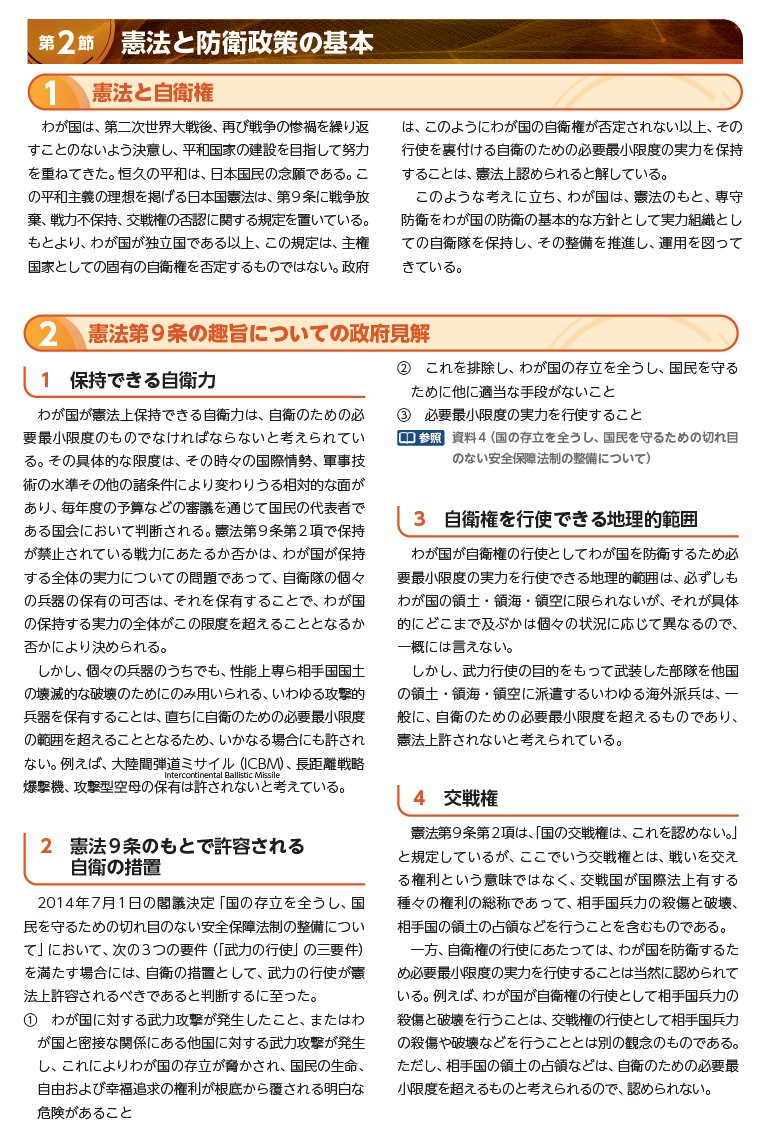

では第2問。日本国憲法第9条では戦力の不保持が謳われているけれど、自衛隊は存在しているわ。どのような憲法解釈に基づき自衛隊は認められているのかしら?

第二章 戦争の放棄

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

日本国憲法

あ、これ知ってますよ。

第2項のはじめに「前項の目的を達するため」って付記したことで、「国際紛争を解決する手段として」つまり侵略目的での軍隊を保持するのがダメなのであって、防衛目的なら軍隊を持っても良いって解釈になったんです。

解答はそれで良いかしら?

はい!

……残念!

えっ!?バカな……。

水雷長の説明は芦田修正論といわれるものね。戦力不保持を明記していた日本国憲法のGHQ草案に、憲法改正委員会の委員長を務めていた、後の総理大臣 芦田均が提案したとされる修正が加わって、それにより防衛目的の戦力保持は認められるようになったとする解釈よ。

ええ、まさにそうです。

ところが、それは政府の公式見解ではないのよ。

自衛権は主権国家に固有のものであって、前文や9条はその固有の自衛権を否定するものではないから、最小限度の実力を保持することは合憲とされているの。つまり、仮に芦田修正が行われなかったとしても合憲だったというのが政府見解よ。

ショックだ……10年近く自衛官やってて、そんなことも知らなかったなんて……。

法的解釈は意外と知らないことも多いのよね。

私も、海上輸送規制法に基づく停船検査と、自衛隊法に基づく武力の行使の一環としての臨検について、違いを理解するには苦労したわ。

な、なんですか、それは……?

今回は趣旨から外れるから、止めておきましょうか。

でも、本当に法律のことは勉強しておいて損はないわよ。法の制約によって生きるか死ぬか、変わるかもしれないでしょう?

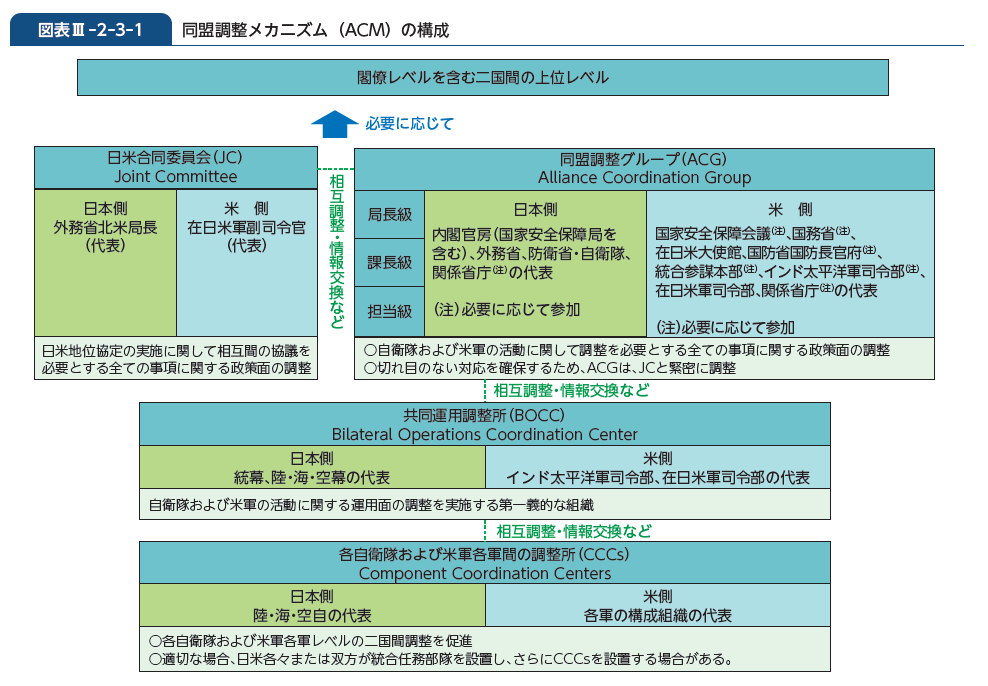

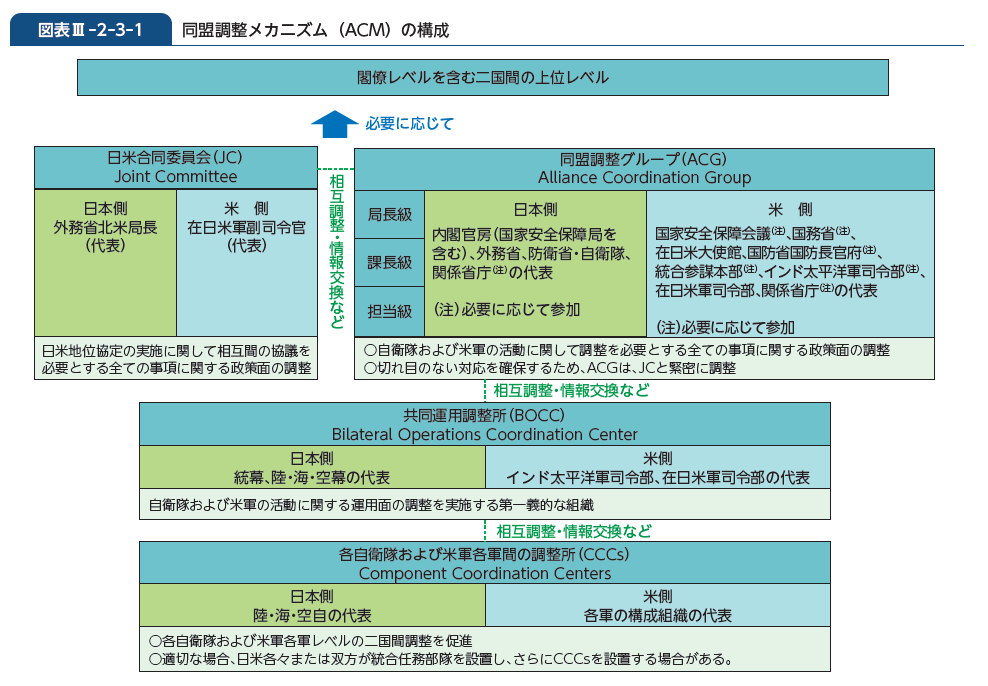

じゃあ、法律からちょっと離れて第3問。平成27年から設置された、日米共同運用を円滑化するため、平時から有事まで有効な、階層化された日米間調整の仕組みを何と言うでしょう?

日米共同……えっと、第7艦隊連絡士官がSFだかどこかにいるので、その人を通じて……。

……いや、分かりません。

はい、これを同盟調整メカニズム(ACM: Alliance Coordination Mechanism)と言います。会議をどうするか定義しているものだけれど、これがあるからこそ、調整したことがその場限りで終わらないことを期待出来るのよ。

思えば、日米共同訓練とか共同巡航とか、散々やって来たのに、どういう仕組みで動いているかなんて、考えたこともありませんでした……。

そうでしょうね。でも、水雷長だってこれから3佐、2佐と階級を重ねていくのだから、そろそろ知っておくべきよ。

ええ、よく分かりました。知ってるようで、知らないことがたくさんあるんですね。

ええ、普段の仕事ではあまり使わない知識でも、後々必要になってくるものは沢山あるの。それが分かってもらえたら何よりね。

それに、知識のアップデートも重要よ。

水雷長は約10年前に防衛白書を読み込んだというけれど、その後自衛隊をめぐる社会情勢や法制度はどう変わったかしら?

そうですね……。安保法制が変わって、重要影響事態とか存立危機事態とか、色んな新しい言葉が出てきましたね。それに、戦略三文書が制定されたり、新領域の能力向上が出てきたり……。

ええ、ちょっと気がつくと新しいワードが次々出てきているわ。最近だと、常設の統合作戦司令部。それから、処遇改善の取り組みもそうよ。

このあたりも、分かっているようで分かっていないことは沢山あるでしょう?ひととおりの説明は内部文書で読んだかもしれないけれど、内部文書はむしろ案の段階で、政治レベルで行われた細かい修正事項は知らないままになっていることもよくあるわ。

知識のアップデートは、待っていても誰もやってくれないわ。短時間で効率的にアップデートしようと思ったら、分かりやすくまとめられている防衛白書が最適なのよ。

確かに……。

広告

戦略・政策への理解

最後に、戦略や政策への理解を深める機会になることね。

水雷長も分かっていると思うけれど、自衛隊内で取り交わされる文書は、情勢⇒おおまかな方針⇒詳細な実施事項の順に記載されているわ。防衛白書も例外ではなく、その順になっているわね。

それを読み込むことで、やってることの意味を知るってことですよね?

ええ、それもあるわね。中にいると、どうしても目の前の仕事ばかりを見てしまって、硬直的になったり、組織全体の方針が見えなくなってしまいがちなの。それによる部分最適化を防ぐためには、自分の行っている業務と情勢の対応関係を知って、組織の大方針を理解する必要があるのよ。

それに、それだけではなくて、「自分が政策立案の担当者なら、この情勢から何を導き出すか」を考える教材にもなるわ。個別の話から案を考えるのは簡単でも、広範な社会情勢を前にして、他の問題と干渉しないように対策を考えるのは結構大変なのよ。

ひょっとして……それがCSの役に立つって話ですか?

ええ、そうよ。

CSではクリエイティビティを求められていて、現行方針にただ追従するような姿勢ではいけないの。課程の討論で「日本は生き残りのために、日米同盟を破棄すべき!!」って主張すら、ロジックさえ通っていれば歓迎されているわ。

あ、アカデミックフリーダムとはよく聞きますが、そんな感じなんですか、幹部学校は……。

でも、そんな極端な主張にロジックを通らせるのは至難の業よ。そこで参考になるのが白書なの。情勢と方針の対応関係を知ることは、その思考過程を理解することに他ならないわ。先人たちが何を考えてその結論に行き着いたのか。それを研究したときに初めて新しい案に実効性を持たせることが出来るのよ。

ちなみに、論文書きはCS試験だけではなく、中級でも多少やるからな。まあ知識は貯めておいて損はないぞ。

幹部中級課程

海上自衛隊における幹部自衛官の術科教育の1つ。

射撃、水雷、掃海、船務、航海、機関、経補、潜水艦、航空用兵、情報戦、航空装備、艦船装備など、特技職ごとに課程が分かれており、課程により開始時期や場所、期間などが異なる。

一部の時期は「共通期間」と呼ばれる。たとえば2術校の中級機関課程が1術校に移動するなどすることで、複数の課程が一堂に会し、合同で作戦要務や戦術図演の座学や実習に参加する。

A幹にとっては最終要員区分の決定時期でもある。中級課程修業に際し、特技職が変更(例:艦艇幹部→艦艇用兵幹部・射撃幹部)されることで、今後の方向性が定まり、上級の配置に就けるようになる。また中級課程の成績は、幹部候補生学校の成績により定まった幹部名簿序列(通称:ハンモックナンバー)に大きな影響を与えると言われている。

幹部候補生学校以来、あまり会うことの無かった同期と再会するチャンスであり、半年~1年程度プライベートにリソースを割けるチャンスであり、そして今後の自衛官人生を大きく左右する、とA幹にとって最大のイベントになる。

広告

たかが政府からのお知らせでも、こんなに色んな話が出来るものなんですね。

そうだね。ボクも、久々に読んでみるかなぁ……。

この記事では、防衛白書について次の内容を説明します。

- 防衛白書は防衛省から国民への報告書

- 白書は、年1回各省庁が現状分析や政策についての報告を行う政府刊行物

- 閣議を経て公表される=日本政府の公式見解

- 防衛白書の構成

- 現状分析:周辺国の軍事力の規模や、その運用に関する懸念など

- 基本的な考え方:国家としての安全保障の目標、自衛隊の組織体系解説など

- 具体的な施策:防衛力を担保する方法

- 紙の本で販売される他、pdfファイルは無料配布

- 白書は、年1回各省庁が現状分析や政策についての報告を行う政府刊行物

- 知識量に依らず、万人が読むべき

- 一般市民

- 安全保障政策が何を理由に、どのように運営されているかを知る、数少ない手段

- 国民の意思を政策に反映させる上で、国民自身が現状を知ることは不可欠

- 入隊希望者

- 自衛隊の組織構造や行動原理を平易に解説した、自衛隊そのものの教科書

- 自衛隊の使命への深い理解は、採用試験で有利なほか、入隊後の教育や自身の精神衛生にも良い効果

- 現職自衛官・防衛官僚など

- 公開情報への理解

- 前年版との比較、記載順序、表現の僅かな違いから、明示されないメッセージを読み解くスキル

- 部外者と話す際、話すべきことの基準になる。

- 網羅性

- 普段の業務では用いない領域についてもカバー

- 社会情勢の変化や制度改正など、知識をアップデート

- 戦略・政策への理解

- 情勢⇒基本的方針⇒具体的施策の対応関係を知る。

- 組織全体の大方針を知る機会

- 特に幹部にとって、CS試験等で有用

- 公開情報への理解

- 一般市民

このページには防衛省をはじめとする、日本政府・官公庁のWebサイト、SNSアカウント等から転載されたコンテンツが含まれます。

転載にあたっては、「リンク、著作権等について(首相官邸)」「防衛省・自衛隊ホームページのコンテンツの利用について」「海上自衛隊ホームページのコンテンツの利用について」等に示される各省庁の利用規約を遵守しています。

コメント