この記事では、映画「沈黙の艦隊」の内容を踏まえ、次の内容について論じます。

- 水測員にとって重要なのは「耳」ではなく「目」であること。

- 戦争映画では、優秀なソーナーマンが抜群の聴力を持っている、という描写がしばしば行われる。

- 音で戦う水測員にとって耳は象徴的な存在で、米海軍でも水測員の徽章はヘッドホンをかたどっている。

- しかし実際に水測員に求められるのは、画面から信号を見つけ出す「目」であること。

- 近年のソーナーシステムは信号処理技術や人間工学研究の発達によって、耳を用いることなく捜索できるようになっているため。

- 大戦期のソーナーは本当に耳で聞いて目標を探していた。

- 古いソーナーは質が劣悪であったために、画面に表示されるより前に耳で探知できることも珍しくなかった。

- 単なる視力だけでなく、違和感に気付く注意力や長時間の観察にへこたれない忍耐力などが求められる。

- 近年のソーナーシステムは信号処理技術や人間工学研究の発達によって、耳を用いることなく捜索できるようになっているため。

- 戦争映画では、優秀なソーナーマンが抜群の聴力を持っている、という描写がしばしば行われる。

募集対象者 京井 未来

募集対象者 京井 未来それにしても、映画観てて思ったんですけど、水測員って凄いんですね。耳で聞いただけで、あんなに分かるものなんですか。

……んーっとね……。

ごめん、夢を壊すようだけど、アレは映画のお約束で、実際は耳で聞くものじゃないんだ。

水測員の命は「目」!

象徴としての耳

えっ、だって、音を聞くのがソーナーじゃないんですか?「沈黙の艦隊」でも音を聞いてますけど。

そう……。戦争映画、とくに潜水艦モノの水測員と言えば、抜群の聴力を持った職人がヘッドフォン付けてダイヤルをカリカリ回して「……ソーナー探知!方位●●!距離●●!」とか、「……このお行儀の悪いギアの噛み合い音は……間違いない、ヤツです……。」とやるのが定番……!

やっぱりアレがあってこその水測員って感じがあるよね。

まぁ、何と言っても「音で戦う」のが水測員ですからね、実際には違うとしても「耳で聞く」という絵は非常に象徴的なものがあります。

米海軍では職域ごとに、階級章に併せて表示する徽章が定められているんですが、水測員のシンボルはヘッドフォンなんですよ。

うんうん……。

ところがどっこい、現代の水測員に抜群の聴力なんて要らないんだ。何と言っても耳では聞いてないからね。

じゃあ水測員ってどうやって相手を探しているんですか?

良い質問です!水測員が潜水艦を見つけ出す上で欠かせない、重要な能力は何か……。答えは「目」です!

広告

システムが変えた水測員の仕事

目……ですか?

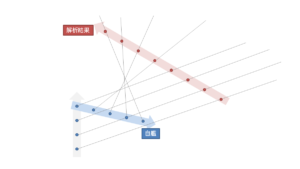

そう。何故かと言えば、今どきのソーナーシステムは捜索や追尾に必要な情報を全て視覚的に表示してくれるからなんだ。

だから、画面に表示された、雑然としたモザイク模様の中からターゲットにしている信号を見つけ出す「目」こそが水測員に必要な能力なんだ。

「今どきの」ってことは、昔は違ったんですか?

うん。第1次大戦から第2次大戦にかけて作られたソーナーは、本当に耳で聞いていたんだ。

アクティブソーナーはハンドルを回して方位を決めて、送信してから反響音が返ってくるまでの時間を記録して、距離を計算することで目標を見つけていた。

パッシブソーナーも、やっぱり方位を変えるハンドルを回しながら音を聞いて、聞こえる音が最大になったときの方位を測定することで目標を見つけていたんだ。

大戦期のソーナーはせいぜいそんなものであったけれど、戦後になるとデジタル回路の発達によって大きく変わったんだ。

高速フーリエ変換やレプリカ相関といった処理が短時間に出来るようになると、単に聞こえる音でしかなかったものが、画面に表示できる信号へと変わったんだ。

ただ、それもカタログ上はって話です。

ワタクシも見たことはありませんが、「はつゆき」型より前のソーナー、OQS-3なんかはかなり酷かったようです。一応、仕様上はエコーが画面に映ることになってたんですが、反響音の検出方法や画面表示のやり方があまり洗練されていなかったようで、かなり近距離まで近づかないと画面には映らなかったそうな。結局、熟練したソーナー員が耳で聞いた方が先に探知できたので、耳が大事だという文化は平成の中頃まで根強く残ってました。

最近の艦、具体的には「ひゅうが」型や「あきづき」型以降の艦になると、システムの形が大きく変わったんだ。

信号処理の技術も少しずつ発展を遂げたし、人間工学の研究によってオペレーターが信号を見つけやすいように表示する技術も発展を続けている。今となっては、音を聞いても絶対に分からないような信号だって、目で見れば見つけ出せるようになったんだ。

なるほど……

見せ方を工夫することで探知しやすくしているんですね。

とは言っても、依然として潜水艦の探知が難しいのは変わっていません。見つける側の能力が高まる以上に、隠れる潜水艦側のステルス性が向上し続けているからです。

というわけで、耳は要らなくなったかもしれませんが、潜水艦か潜水艦でないかよく分からない信号が入り混じった画面の中から、真に潜水艦らしい信号を見つけ出す「目」はむしろ重要性が増し続けているんです。

広告

「目」とは何か?

その「目」っていうのは何なんですか?

そりゃあ「視力」は含まれるね。画面がかすんで見えたりぼやけて見えたりするようでは、必要な信号を見つけることが出来ない。

が、当然それだけではないね。一番大事なのは違和感に気付く注意力だとボクは思う。

潜水艦がセンサーの探知可能範囲に進入してきたとき、画面に映るモノはそれまでとちょっとだけ変わるはずなんだ。ただ、他の部分もやっぱり変わり続けているから、普通の人はなかなか気付くことが出来ない。そこで違和感を持てるかどうかが勝負だとボクは思う。一回注意力が向けば、それが潜水艦か潜水艦でないかを検討すれば良いからね。でも見逃してしまったら検討する事すらできないから。

……水雷士的には?なんかある?

……それはもう。忍耐力デスよ。

対潜戦はいつ来るか分からない潜水艦相手に、ひたすら画面を見続ける戦いになります。訓練なら捜索を開始して数十分で探知させてくれるでしょうが、実戦ではそうもいきません。水測員がワッチについて画面を観察している時間のうち、実際に潜水艦の信号が入ってくるチャンスなんて0.1%もありゃしないんです。でも、その0.1%にも満たない僅かなチャンスを逃さないのが水測員の仕事です。何時間も画面を見続ければ肉体的にも精神的にも堪えますが、そこでへこたれずに観察を続ける。これも水測員の「目」の一つです。

そう考えると、本当に大変な仕事なんですね……。

この記事では、映画「沈黙の艦隊」の内容を踏まえ、次の内容について論じます。

- 水測員にとって重要なのは「耳」ではなく「目」であること。

- 戦争映画では、優秀なソーナーマンが抜群の聴力を持っている、という描写がしばしば行われる。

- 音で戦う水測員にとって耳は象徴的な存在で、米海軍でも水測員の徽章はヘッドホンをかたどっている。

- しかし実際に水測員に求められるのは、画面から信号を見つけ出す「目」であること。

- 近年のソーナーシステムは信号処理技術や人間工学研究の発達によって、耳を用いることなく捜索できるようになっているため。

- 大戦期のソーナーは本当に耳で聞いて目標を探していた。

- 古いソーナーは質が劣悪であったために、画面に表示されるより前に耳で探知できることも珍しくなかった。

- 単なる視力だけでなく、違和感に気付く注意力や長時間の観察にへこたれない忍耐力などが求められる。

- 近年のソーナーシステムは信号処理技術や人間工学研究の発達によって、耳を用いることなく捜索できるようになっているため。

- 戦争映画では、優秀なソーナーマンが抜群の聴力を持っている、という描写がしばしば行われる。

コメント